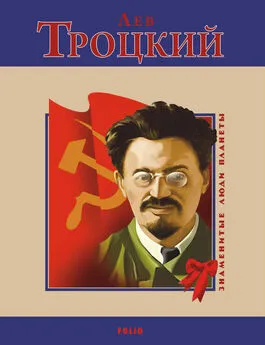

Михаил Корабельников - Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс

- Название:Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Э.РА»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00039-149-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Корабельников - Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс краткое содержание

Это повествование не только о Льве Троцком – автор затрагивает всю историю России последнего столетия.

Книга рассчитана на массового читателя, интересующегося отечественной историей.

Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Центр поддержал Троцкого. Тогда Сталин в качестве демарша запросил Центр о собственной отставке. Возможно, неожиданно для Сталина его просьба была удовлетворена. Приказом РВСР 12 октября он был освобожден от должности члена РВС. А 18 декабря был освобожден от должности командующего 10 армией и Ворошилов. На этом и завершилась царицынская эпопея. Попытка Сталина, используя ситуацию, стать полновластным хозяином, гражданским и военным, на отдельно взятой территории закончилась неудачей. В дальнейшем он стал действовать более осмотрительно и до окончания Гражданской войны прямой конфронтации с Троцким избегал. Устранение двоевластия консолидировало Южный фронт, и Красная Армия начала восстанавливать свои утраченные позиции, тесня войска казачьего атамана Краснова.

В 30-е годы Сталин назначил К. Е. Ворошилова министром обороны СССР, а в мясорубке 1937-40 гг. вычистил из Красной Армии наиболее способных, проявивших себя в Гражданской войне командиров. Он хорошо знал потенциал Ворошилова как военного руководителя и навряд ли оценивал его выше, чем Троцкий. Почему же Сталин доверил Ворошилову такой ответственный пост? – А именно в силу его бездарности как руководителя. Такой человек Сталину абсолютно не опасен, и он в своем ведомстве станет безропотно исполнять все указания Вождя. Примером такого поведения может служить личное, – хоть и не по доброй воле, – участие Ворошилова в сталинских чистках в армии с истреблением ее кадрового состава. Ворошилов сдал всех, даже не пытаясь кого-то спасти. По сути, занимая высший пост в армии, Ворошилов всегда оставался «свадебным генералом».

Особенности этой войны

«Сначала нужно ввязаться в драку, а потом посмотрим…». Не помню, по какому поводу были произнесены Лениным (и Лениным ли?) эти слова. Однако в драку большевики ввязались серьезную. И ввязали всю Россию.

Но я не могу согласиться с утверждением наших «истормейкеров», будто Троцкий желал, чтобы Гражданская война шла долго и даже об этом своем желании, якобы, телеграфировал в Москву. Трудно придумать что-либо глупее, однако наша аудитория легко поверит любой лжи, особенно по отношению к заведомо непопулярной личности. В действительности дело обстояло так. В одной из телеграмм Ленину из-под Казани, говоря о моральном духе войск, Троцкий писал: «Нужно эту войну сделать популярной. Нужно, чтобы рабочий почувствовал, что это наша война». Для этого, по мнению Троцкого, нужно проводить широкую пропаганду в печати, отмечать отличившихся, писать о них очерки, помещать в газете их фотографии, отмечать знаками отличия. Троцкий просил прислать корреспондентов, поэта Демьяна Бедного и рисовальщика.

Ничего необычного в этих словах Троцкого нет. Любые большие войны, – гражданские – в первую очередь, – выигрываются не только штыками, орудиями и удачно проведенными войсковыми операциями, но и оружием пропаганды. Эта пропаганда должна была убедить красноармейца, – бывшего рабочего или крестьянина, – что воюет он за правое дело, и что это его война. Троцкий, безусловно, желал скорейшей победы Красной Армии. Для этого он ее и организовал, и участвовал как председатель РВСР в стратегических разработках командования, и носился на своем бронепоезде между фронтами для исправления положения на местах, и работал агитатором среди своих и чужих. По существу он один вместе со своим аппаратом выполнял работу многих.

Жертвы террора

Гражданская война разразилась из-за того, что значительной части населения России большевистская революция и та ломка устоев, которую она навязала обществу, стала поперек горла, и при этом многие оппоненты большевиков владели оружием и имели возможность организоваться. Протестные настроения в обществе, которые нельзя было выразить легально, аккумулировались оппозиционными партиями. Это породило начало антибольшевистского террора, наиболее яркими проявлениями которого было покушение на Ленина в Москве, убийство Урицкого и Володарского в Петрограде в августе 1918 года. За этим последовали покушения на других большевистских лидеров. Происходили локальные восстания и мятежи в городах и сельской местности. Повсеместно выявлялся саботаж по отношению к новой власти.

В качестве вынужденной меры уже в декабре 1917 года была создана «Чрезвычайная комиссия» (ЧК) по борьбе с саботажем, бандитизмом и контрреволюцией, которую возглавил Ф. Э. Дзержинский. Карательная политика большевиков проводилась, главным образом, через ЧК. По оценке деникинской «Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков», число жертв большевистского террора за годы Гражданской войны составило приблизительно 1 миллион 700 тыс. человек. Похожую цифру дают и британские источники (М. Веллер, А. Буровский, «Гражданская история безумной войны»). А вообще, согласно упомянутому источнику, общее число жертв красного террора 1918–1922 гг. в исторической литературе сегодня оценивается как «не менее двух миллионов». Все эти цифры выглядят чудовищно, если только не являются результатом тенденциозной подборки заинтересованных лиц. Однако как бы мне ни хотелось их приуменьшить, я этого делать не стану.

Но по своему разумению я бы выделил два вида террора: «стихийный» и «организованный». Очевидно, что их весомость в разные периоды Гражданской войны была различной. Стихийный террор со стороны солдатских и матросских масс начался с первых же дней Февральской революции 1917 года. Как только эти массы получили «свободу и равенство», они тут же начали сводить счеты с ненавистным им офицерством, большая часть которого, между прочим, была настроено вполне республикански. Связывать эти спонтанные проявления агрессии с деятельностью большевиков, влияние которых на тот период было минимальным, крайне несправедливо. Застрельщиками в этом деле в гораздо большей степени были анархисты, эсеры, а также вообще безыдейные местные солдатские авторитеты, выдвинувшиеся с первых дней Февральской революции. Озверевшая солдатская толпа могла поднять на штыки кого угодно, но прежде всего – старших офицеров, генералов, бывших жандармов, царских чиновников и прочих «бывших».

После большевистского переворота подобные тенденции перекочевали и в отряды красной гвардии, еще «самостийные», не подчинявшиеся дисциплине, руководимые часто случайными командирами – выдвиженцами с авантюрными наклонностями. А где взять настоящих, ответственных командиров? Их еще надо вырастить.

Такие же тенденции в еще большей степени мы обнаруживаем и у «зеленых», и у петлюровцев. В свидетельствах того времени рисуются сцены спонтанных расстрелов бывших офицеров царской армии захватившими тот или иной город красноармейцами, среди которых преобладала крестьянская масса. Под горячую руку попадала и ненавистная простому народу «белоручная» интеллигенция, которая становится первой жертвой любых гражданских войн.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: