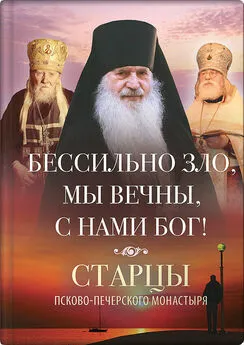

Мария Дегтярева - Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век

- Название:Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви»

- Год:2015

- Город:Моква

- ISBN:978-5-88017-470-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Дегтярева - Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век краткое содержание

Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Примечания

1

Цит. по: Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия. М.: Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 2006, С. 278.

2

Первые сведения о чествовании мучеников относятся к концу I – началу II века (св. Игнатий Богоносец, св. Поликарп Смирнский и др.). С этого же времени зарождается традиция почитать день кончины мученика как день его рождения в жизнь вечную. После эпохи гонений, в конце IV века, число святых увеличилось настолько, что не было ни одного дня, не имеющего памяти своего святого, и большинство из них были мучениками.

3

Послание св. Игнатия к Римлянам, гл. IV–VI (цит. по: Ранние отцы Церкви: Антология. Брюссель, 1988. С. 124–125). В жизнеописании святого Игнатия повествуется следующее: «Когда его вели на съедение зверям, он непрестанно имел в устах имя Иисуса Христа. Язычники спросили его: для чего он непрестанно воспоминает это имя? Святой отвечал, что он, имея в сердце своем имя Иисуса Христа написанным, устами исповедует Того, Кого в сердце всегда носит. После того как святой съеден был зверями, при оставшихся его костях, по изволению Божию, сохранилось целым сердце. Неверные, нашедши его и вспомнив слова святого Игнатия, разрезали это сердце на две половины, желая узнать, справедливо ли сказанное святым. Они нашли внутри, на обеих половинах разрезанного сердца, надпись золотыми буквами: Иисус Христос. Таким образом, священномученик Игнатий был именем и делом Богоносец, всегда нося в сердце своем Христа Бога, написанного Богомыслием ума, как бы тростью».

4

Игумен Ефрем . До скончания века не иссякнут святые. Беседа 28 // Искусство спасения: Беседы. М.: Издательский дом «Святая Гора», 2012. Т. 1. С. 396.

5

Там же. С. 391.

6

Паисий Святогорец . Слова. Салоники; М., 2001. Т. II. С. 250.

7

Древние «мученические акты» – это судебные протоколы, или так называемые проконсульские акты, которые велись секретарем проконсула или прокуратора; в них записывались обвинение, допрос, показания свидетелей, пытки и приговор. Копии с этих актов можно было получать за плату. По распоряжению императора Константина они хранились во всех крупных городах империи. Иногда оставались записи, сделанные самими христианами – очевидцами страданий и кончины мученика. В некоторых церквах сведения о святых мучениках собирались по распоряжению епископа, причем это дело велось тщательно и систематически (см.: Скабалланович М. Толковый типикон. Вып. 1. Киев, 1910. С. 307. Примеч. 3). При этом заметим, что все пострадавшие за Христа вносились в списки святых без расследования, уже в силу очевидности их подвига – очищения мученической кровью.

8

Игумен Ефрем . До скончания века не иссякнут святые… С. 388–389, 396–397.

9

Из службы Всем святым, в земле Русской просиявшим.

10

Здесь и далее даты жизни даются до февраля 1918 года по старому стилю, после – по старому и, в скобках, по новому стилю.

11

Христовы воины. Жития и труды подвижников XX века. 2007. М., 2006. C. 6.

12

Слова эти относятся к народному преданию, но тем не менее они достаточно известны (см.: Приветственное слово епископа Пермского и Соликамского Иринарха участникам IV Международной конференции на тему: «Эпоха Николая II: политика, экономика, культура»).

До 1919 г. Екатеринбург входил в Пермскую губернию, простиравшуюся по обоим склонам Уральского хребта, граничившую на севере с Вологодской губернией, на востоке – с Тобольской, на юге – с Оренбургской и Уфимской, на западе – с Вятской губернией. – Примеч. ред.

13

Преподобные старцы Оптиной Пустыни: Жития. Чудеса. Поучения. М.: Православный приход храма Казанской иконы Божией Матери в Ясеневе, 2000. С. 329.

14

Святая Русь. Энциклопедия русской цивилизации / Сост. О. А. Платонов. М.: Православное изд-во «Энциклопедия русской цивилизации», 2000. С. 32.

15

Преподобные старцы Оптиной Пустыни… С. 364.

16

Там же. C. 359.

17

Там же. С. 385.

18

Там же. С. 385–386.

19

Там же. С. 356.

20

Житие архимандрита Исаакия // Преподобные Оптинские старцы / Сост. В. Афанасьев. Издание Введенской Оптиной Пустыни, 1996. С. 78.

21

Преподобные старцы Оптиной Пустыни… С. 374.

22

Описанный эпизод относится ко времени англо-бурской войны 1899–1902 гг.

23

Новопрославленные Радонежские святые: Преподобный Варнава Гефсиманский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. С. 43.

24

Преподобный Силуан Афонский. Разумение – во смирении // Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы / Автор-сост. Н. Новиков. М.: Отчий дом, 2004. Т. I. С. 680–681.

25

Там же. С. 682.

26

Преподобный Силуан Афонский. Великая наука // Молитва Иисусова: Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней. Обзор аскетической литературы / Автор-сост. Н. Новиков. М.: Отчий дом, 2004. Т. I. С. 213.

27

Там же. С. 211.

28

Там же.

29

Жильяр П. При дворе Николая II: Воспоминания наставника цесаревича Алексея. 1905–1918. М.: Центрполиграф, 2006. С. 69–70.

30

Там же. С. 69.

31

Церковь в Царском Селе, заложенная в 1734 г. по повелению Императрицы Елизаветы Петровны в честь почитаемого в Царской семье образа Пресвятой Богородицы.

32

Августейшие сестры милосердия / Сост. Н. К. Зверев. М.: Вече, 2008. С. 19.

33

Там же. С. 28.

34

Там же. С. 31.

35

Там же. С. 54.

В. И. Гедройц отмечала в своих воспоминаниях: «Ежедневно черное ландо с тремя Сестрами Милосердия скользило по заросшим зеленью улицам мирного городка, останавливаясь то перед одним, то перед другим лазаретом. Мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, вдумчивое отношение всех трех к делу Милосердия. Оно было именно глубокое. Они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого слова» (Августейшие сестры милосердия. С. 427).

36

Там же. С. 291.

37

Там же. С. 39.

38

Там же. С. 25.

39

Там размещался один из госпиталей.

40

Стихотворение П. Егрушова, 13.04.1915 // Августейшие сестры милосердия. С. 254.

41

Интервал:

Закладка: