Виктор Воронов - Пригоршни из туесков памяти. Части первая, вторая и третья

- Название:Пригоршни из туесков памяти. Части первая, вторая и третья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Прондо

- Год:2010

- ISBN:978-5-98597-178-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Воронов - Пригоршни из туесков памяти. Части первая, вторая и третья краткое содержание

Третье объединённое издание включает, выпущенные в 2005 и 2007 годах, части первую и вторую «Пригоршни из туесков памяти», а также новую Часть третью. При этом автору, несмотря на прошедшие с предыдущих изданий годы и приобретённый за это время опыт, не потребовалась их особая доработка. Всё это вновь воспринимается не как своеобразный отчёт или мемуары, а как душевные размышления о самом сокровенном, дорогом и многократно обдуманном. К тому же читать книгу можно, открыв наугад любую страницу, где почти каждый абзац – небольшое самостоятельное произведение.

В книгу также вошли, полюбившиеся читателям, тонкие наблюдения о пчёлах, природе, времени, труде, жизни, простых и прекрасных людях, которых автору посчастливилось встретить в других уголках нашей необъятной Родины, любовно и гордо зовущейся Россией. Именно с ней – Россией – неразрывно связаны судьбы автора и близких его сердцу людей, упомянутых в его

.

Пригоршни из туесков памяти. Части первая, вторая и третья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И только позже стали появляться авторучки, в которые закачивались чернила. Ещё позднее появились сегодняшние шариковые ручки и почерк стал у всех «не очень». А раньше это было не у всех…

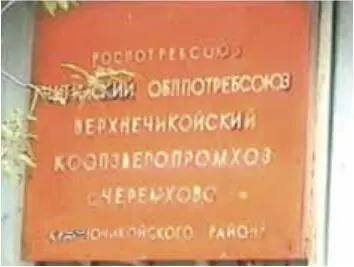

ПРОМХОЗ

Главной производственной организацией на селе был промхоз. Его директором был мой отец – Воронов Василий Георгиевич, и поэтому многое из жизни промхоза проходило у нас на глазах, часто дома. Вся жизнь села и его жителей в той или иной степени была связана с промхозом.

Было, правда, ещё отделение колхоза, который располагался в другом селе, но всё равно почти всё в нашем таёжном селе в основном зависело от промхоза.

Промхоз был местом работы большинства взрослых односельчан. Его полное наименование – Верхне-Чикойский коопзверопромхоз Читинского облпотребсоюза – кооперативное зверопромысловое хозяйство. Оно входило в систему потребительской кооперации, которая в те годы работала с элементами и принципами рыночной экономики, была, как позднее стали говорить, – самофинансируемая, самоокупаемая и самоуправляемая. И даже теперь трудно сказать, что это было – авангард передовых методов в экономике или организация, в которой сохранялись старые «нэповские» методы хозяйствования.

Одно можно сказать точно – эта организация приносила пользу и людям, и обществу, и государству в целом.

Одним из направлений её деятельности была организация заготовки кедровых орехов. Кедровники находились далеко в тайге, вдали от дорог. Нужно было завозить людей, продукты и многое другое для заготовки орехов, а позднее было необходимо вывозить заготовленные орехи. Для этого промхоз создал парк автомашин и тракторов, завёл табун лошадей, имел мастерские, сушилки, веялки, гаражи, конюшню, пилораму, электростанцию и многое другое, что служило не только производственным целям, но и удовлетворяло многие нужды школы, сельсовета, клуба и всех односельчан.

Кедр хорошо плодоносит не каждый год. Примерно один год из четырёх он почти не даёт орехов, один год из этих же четырёх бывает очень урожайный, а два других – не очень.

И вот когда орехов добывалось немало, то уже с ранней осени по всей деревне: на улицах и тропинках, на полу в клубе – после киносеанса, в школе – в партах, да и во дворах домов – повсюду была скорлупа от кедровых орехов. Все: и дети, и взрослые в карманах носили одну-две и более горсток орехов. И даже во время разговоров многие не переставая щёлкали орехи.

Важно было уметь щёлкать орехи так, чтобы не перекусывать пополам ядрышко, а только умело раскусывать саму скорлупу, снимать пальцами её половинку, языком разворачивать и снимать вторую половинку скорлупы, отправляя само ореховое ядрышко далее себе в рот. Некоторые в этом деле достигали такого мастерства, что щёлкали орехи «как белки», быстро, ловко и проворно.

С середины лета во многих домах начинали сушить сухари для охотничьего и кедрового промысла. Хлеб в сельповском магазине раскупался быстро, за ним начинали с раннего утра занимать очередь. Брали помногу буханок, а затем в печах, дома сушили сухари – их набирались целые мешки. Промысловики завозили их вместе с другими продуктами в тайгу – ведь в тайге им некогда, да и некому печь хлеб или даже лепёшки. Там после изнурительного сбивания шишек тяжёлым колотом и собирания их под кедром – во мху, в валёжнике, в траве – они, стащив мешки с шишками к зимовью, начинали их молотить, сеять и веять. Всё это делалось уже при свете костра и уходило глубоко в ночь. А утром, чуть свет, снова колот и сбор шишек… Хорошо, если зимовьё находится в самом кедровнике, всё ближе таскать мешки с шишками, да и колот тоже. Прекрасно, если кедровник сравнительно чистый и без валёжника. Тогда всё делается гораздо легче… А вообще-то труд заготовителя орех очень нелёгкий и заслуживает всяческого уважения!

После заготовки кедровых орех переходили на «белкование» – добычу белок. Цвет шерсти белок к этому времени, после линьки, становился «зимним», и именно тогда её требовалось добывать.

Как правило, охота на белок велась с хорошей охотничьей лайкой. Для этого хозяин собаку хорошо содержит, «натаскивает» и учит работать «по белке», «по соболю» и тому подобному. Помнится, что и мы тоже держали хороших собак-лаек со звучными кличками – Верный, Дунай, Анга.

В удачные, урожайные на кедровый орех, а, следовательно, и на белку, годы, поскольку её поголовье зависит от этого, охотники добывали и сдавали в промхоз немалое количество связок шкурок белки.

Одновременно с «белкованием» начиналась и охота на знаменитого баргузинского соболя.

В детстве мы с братьями «от корки до корки» прочитали, имевшуюся у отца книгу о жизни и повадках соболя. А вот добыть его нам ни разу не удалось. По следу соболей несколько раз шли – но взять соболя, как говорится, «не подфартило». Уж очень он хитрый, умный и вёрткий зверёк.

Поэтому-то к тем охотникам, что промышляли соболя, в деревне относились с уважением, как бы отдавая должное их охотничьему мастерству.

Конечно, каждый охотник добывал и сдавал в промхоз разное количество этих ценных шкурок соболя: кто-то – одну-две, кто-то – пять-десять, а кто-то и до двадцати-двадцати пяти соболей добывал за сезон.

Редко, но помнится, что были и «рекордсмены» по количеству добытых белок, а особенно соболей.

В нашем селе дух и общая атмосфера охоты и добычи орех и зверя присутствовала везде – в школе, в клубе, на улице, в домах. К охотничьему труду все относились с уважением, а дети с малого возраста брали ружьё и шли в лес– что-нибудь добывать.

Заготовка орех и добыча пушнины были, конечно, основными в деятельности промхоза. Однако наряду с этим промхоз в летнее время успешно вёл заготовку грибов, ягод и рыбы.

В урожайные годы груздей и рыжиков нарождалось в лесу большое количество. И мы все за ними ходили, собирали, затем замачивали, мыли и солили в кадках и вёдрах.

Приёмный пункт промхоза вёл заготовку грибов и ягод от населения. И очень удачно. Помнится, что наш друг Колька Яковлев, ныне, конечно, Николай Михайлович, сдал в один год немало груздей и на заработанные таким образом деньги купил себе фильмоскоп. А это было уже «что-то» – показывать своим домашним и друзьям диафильмы. Об этом мечтало тогда большинство школьников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: