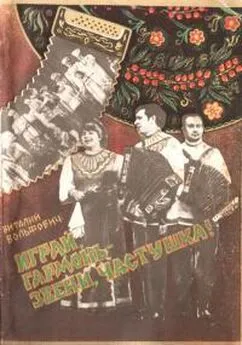

Виталий Вольфович - С гармонью - в XXI век!

- Название:С гармонью - в XXI век!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Челябинский Дом печати

- Год:1999

- Город:Челябинск

- ISBN:5-87184-152-

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Вольфович - С гармонью - в XXI век! краткое содержание

С гармонью - в XXI век! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Говоря о музыкальной культуре Южного Урала, следует заметить, что она началась именно с народного творчества. В XVIII веке, когда закладывалось большинство уральских городов, скоморохи, щедрые на песни и танцы, принесли в эти края свое искусство. Они веселили народ, потешали его своим жизнерадостным творчеством. Происходило это в те времена, когда скоморохи подвергались гонениям: согласно указу 1648 года царя Алексея Михайловича всякая их деятельность запрещалась в государственном порядке, а народные музыкальные инструменты уничтожались. На следующий год вышел еще один царский указ, который обязывал следить за тем, чтобы люди «слушали бы церковного пения со страхом и со всяким благочестием, и от безмерного пьяного пития уклонялися, и были б в трезвости; скоморохов с домрами и гуслями, и с волынками, и со всякими играми, и ворожей, мужиков и баб к больным и ко младенцам в дом к себе не призывали... всяких бесовских игр не слушали и кулачных боев меж себя не делали, и на качелях ни на каких не качались, и на досках мужской и женский пол не скакали, и личин на себя не накладывали, и кобылок бесовских не наряжали, и на свадьбах бесчинства и сквернословия не делали».

Изгнанные из центральных районов музыканты селились на окраинных землях России, и, в частности, на Урале. Именно здесь в конце XVIII века нашли рукописный сборник скоморошьих песен, автором которого считается Кирша Данилов. В музыкальной энциклопедии о нем сказано: «Кирилл Данилович — предполагаемый составитель первого сборника русских былин, певец-импровизатор северной (урало-сибирской) этнической школы, скоморох. Свой репертуар записал на горно-заводском Урале после 1742 года. Сборник представляет собой подлинные, часто уникальные записи русских былин, исторических, лирических песен, баллад, духовных стихов (всего 71 текст с нотами)».

Не случайно и то, что на Урале в конце XIX века была найдена и показана основателю Великорусского народного оркестра Василию Андрееву древняя балалайка, считавшаяся безвозвратно исчезнувшей.

Несмотря на все запреты, многие уральцы любили скоморошьи представления, которые постепенно из игрищ превратились в народный театр. Постановки обычно осуществлялись на городских ярмарочных площадях и велись профессиональными артистами — скоморохами-кукольниками. Они высмеивали самодуров-воевод, чиновников, барство. Большой популярностью неизменно пользовались «медвежьи потехи», когда дрессированный медведь изображал, например, местного богача или попа, идущего к заутрене, марширующих солдат и т. д.

До XX века дошли предания, как от Заречья Челябинска, где ныне находится поселок им. Бабушкина, и до деревни Шершни челябинцы в XVIII и XIX веках косили сено. Эта работа длилась недолго — 3—4 дня и считалась чуть ли не праздником. Женщины-казачки и крестьянки наряжались в самые красивые ситцевые юбки и кофты. Днем косили сено, а вечером жгли костры на берегу Миасса, пели песни, водили хороводы. Затем на реке разыгрывалась народная драма «Царь Максимилиан». Позже ее сменило «Сказание о Степане Разине». В Миасс бросали «персидскую царевну», для чего выбирали девушку — лучшую пловчиху города. Выброшенная из лодки, она возвращалась на берег, и все заканчивалось вполне благополучно.

Основу музыкального быта южноуральцев в ту пору определяло народное искусство и прежде всего — русская крестьянская песня. Она была разной — выражавшей радость и горе, веселье и печаль, торжество и отчаяние. То есть все то, чем жил человек.

Без песен и плясок не обходилось ни одно событие. А по веселью ничто не могло сравниться со свадьбами, которые устраивали, как правило, на мясоед — время между Новым годом и масленицей.

С музыкой связывались и многие другие народные обряды. Особенно занимательными являлись новогодние, рождественские и крещенские игры молодежи. Девушки и парни ходили ряжеными, устраивали вечерние посиделки, водили хороводы. На масленицу катались на украшенных лентами лошадях с бубенцами. На всех этих праздниках лежал отпечаток своеобразной театральности: люди стремились вести себя на них не обыденно, а преображались, забывая хотя бы на время будничные трудности и заботы.

Основой музыкальной культуры и те времена было устное народное творчество, когда секреты научения песне, танцу, наигрышу были сродни обладанию разговорной речью, где практически любой человек, мало-мальски склонный к музыкальной деятельности, мог незаметно для самого себя становиться участником хора, перепляса, любого другого народного действа. Пронизанный музыкой повседневный быт был основой этому, естественно побуждая человека на творчество.

Гармонь на Урале появилась позже, ее завезли сюда из центральной России в середине XIX века.

В 1830 году тульский оружейник Иван Сизов купил на Нижегородской ярмарке невиданный доселе на Руси музыкальный инструмент, не пожалев за него аж целых сорок рублей ассигнациями. Это и была гармоника.

Мастер вернулся домой и сделал на манер купленной первую тульскую гармонь. Новый музыкальный инструмент получил в Туле завидную популярность, и многие горожане стали делать гармони для себя. Спрос на них возрастал, производство гармоник начало приносить прибыль. Появились первые гармонные мастерские, а вскоре и целые фабрики.

В середине XIX века гармонь получила большое распространение по всей России. Яркий звук, удобство и простота игры, легкость воспроизведения мелодий популярных песен и танцев быстро привлекли к гармони любителей музыки. Естественно, появились гармони и гармонисты на Южном Урале.

В конце XIX века в наших краях часто можно было встретить бродячих музыкантов с шарманкой. Но уже в начале XX века с шарманщиками стали успешно конкурировать гармонисты. Поначалу их репертуар особо не отличался от репертуара шарманщиков — те же душещипательные песни — «Разлука», «Пой, ласточка, пой», «Когда б имел златые горы», «Последний нонешний денечек» и другие им подобные. Гармонь довольно быстро вытеснила шарманку, и обычным явлением стали целые концерты гармонистов в людных местах городов и больших сел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: