А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Название:Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЗлатоуст5d8c7913-a6fa-11e4-aa7e-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-86547-908-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке краткое содержание

Международный характер образования, развитие академической мобильности в современном мире сделали особенно актуальной проблему обучения иностранных студентов, то есть проблему обучения на неродном для учащихся языке в неродной социокультурной среде. Российская высшая школа обладает в этой области уникальным опытом, в наиболее концентрированной форме накопленном на подготовительных факультетах для иностранных студентов. Монография представляет собой попытку обобщения этого опыта с точки зрения общих закономерностей и вытекающих из них требований к эффективности обучения иностранных учащихся.

Цель работы – дать систематическое изложение основ теории обучения на неродном языке на примере педагогической системы предвузовской подготовки иностранных студентов. Есть также надежда, что монография послужит катализатором для плодотворной дискуссии и для дальнейших исследований.

Работа адресована преподавателям, профессиональная деятельность которых связана с обучением иностранных учащихся, всем интересующимся теоретическими и практическими основами обучения на неродном языке в неродной социокультурной среде, а также тем, кто проходит курс повышения квалификации по методике обучения иностранных студентов. Книга будет полезна преподавателям, начинающим работать в иноязычной аудитории.

Основы теории обучения на неродном для учащихся языке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Категория цели

Цель – одна из важнейших категорий психологии и педагогики. Согласно теории деятельности наличие цели , мотива, иерархичность структуры суть важнейшие характеристики человеческой деятельности, в частности деятельности учения и преподавания. При анализе педагогических систем понятие цели также играет ключевую роль, так как цель выступает главным системообразующим фактором. От точности в формулировании целей системы зависит эффективность ее функционирования. Поэтому если недостаточно четкое целеполагание в какой-то мере еще можно допустить на этапе чисто эмпирического подхода к реализации образовательной программы, то уровень теоретического осмысления требует четкого, продуманного, научно обоснованного формирования иерархической структуры целей педагогической системы.

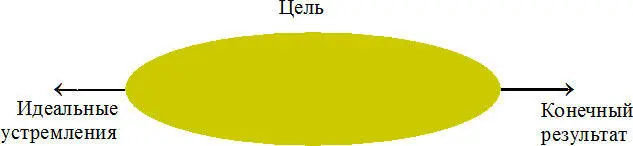

Большая советская энциклопедия трактует понятие „ цель “ как „идеальное предвосхищение результата деятельности“ (БСЭ, т. 28, с. 481). В этом определении отражена диалектика понятия: с одной стороны предвосхищение , но с другой стороны – результат , нечто достигнутое. Единство двух диалектически взаимодействующих начал в понятии „ цель “ является причиной различных представлений о нем: цель-идеал (потенциальная цель) и цель-результат (конкретная цель). В. Н. Волкова приводит графическую «модель» этого понятия в виде некоторого спектра состояний между двумя крайними проявлениями: идеальными устремлениями и конечным результатом деятельности (рис. 8) (Волкова, Денисов, 1997, с. 27; Волкова, 1999, с. 41).

Рис. 8. Графическая «модель» понятия «цель»

Корректная, научно обоснованная постановка целей – один из важнейших этапов проектирования системы. Формирование целей подчиняется некоторым закономерностям (Волкова, 1999, с. 68–71):

1. Представление о цели и формулировки цели зависят от стадии познания объекта (процесса) и от времени .

Следствием этой закономерности является то, что по мере развития представлений об объекте (процессе) или с течением времени цель можно и до́лжно переформулировать. Поэтому корректировки цели с точки зрения теории систем вполне закономерны. Это относится, в частности, к образовательным стандартам.

2. Задачу формулирования обобщающей ( общей, глобальной ) цели возможно ( и необходимо ) свести к задаче ее структуризации .

Эта важная закономерность является следствием того, что общая, обобщенная цель возникает в виде некоторой «области» и в этом смысле не может быть достаточно конкретной. На графической «модели» понятия цель она именно так – в виде некоторого континуума – и может быть показана (рис. 8). Конкретизация цели происходит при ее детализации (структуризации, декомпозиции), причем переход на более детализированные уровни структуризации сопровождается: а) сдвигом положения цели в спектре модели «идеальные устремления – конечный результат» в сторону конкретного конечного результата; б) сужением области цели, т. е. уменьшением ее неопределенности и, соответственно, ростом числа параметров, которые эту цель описывают. Идеально диагностически заданная цель соответствует правому крайнему положению в графической «модели» понятия цель (рис. 9), однако этого можно было бы достичь лишь задав бесконечное число параметров. Цель, заданную диагностически, можно понимать как задачу и трактовать как продукт проектно-педагогической деятельности – проект конечного результата. Тем самым удается развести понятия „ цель “ и „ задача “ (М. А. Коротков, см., например, Коротков, Короткова, Пименова, 1999).

Рис. 9. Графическая «модель» процесса декомпозиции цели

3. Цель зависит от внешних и внутренних факторов .

В соответствии с этой закономерностью следует ожидать изменений в формулировке цели в результате изменения внешних и внутренних факторов (реформа высшего образования, введение контрактной формы обучения, мотивация учащихся и преподавателей и т. д. и т. п.). При этом смена ориентиров не обязательно происходит на уровне глобальной цели системы, а, возможно, лишь на уровне раскрывающих ее частных целей.

Названные выше закономерности целеобразования проявляются также на уровне целевых структур. Наиболее распространенным способом представления иерархических систем целей являются древовидные структуры. Практикой выработаны определенные рекомендации по их формированию (Волкова, Денисов, 1997; Волкова, 1999).

1. При формировании «деревьев целей» используют два подхода: а) «сверху» (структуризация, декомпозиция целей); б) «снизу» (морфологический, лингвистический, тезаурусный подход). Для обеспечения полноты структуры целей необходимо сочетать оба подхода.

2. Конкретность в формулировании целей должна возрастать по мере продвижения по уровням иерархии, причем на более низких уровнях вместе с целями могут задаваться и критерии их достижения.

3. Для удобства анализа число компонентов на каждом уровне и число уровней иерархии не должно превышать 7 ± 2 (гипотеза Миллера или число Колмогорова), причем предпочтительной является нижняя граница (5 компонентов).

4. Иерархическая структура целей на разных уровнях может быть представлена с помощью разных средств, «языков», что в конечном счете определяется удобством восприятия и анализа. В этом случае говорят о стратифицированном (в виде системы страт) представлении структуры целей.

Перейдем теперь к формированию иерархической структуры целей педагогической системы предвузовской подготовки. Но прежде нам придется остановиться на трактовке цели обучения неродному языку.

Структура целей обучения неродному языку

Перед тем как приступить к формированию системы целей обучения на неродном языке, необходимо выяснить некоторые вопросы формулирования и структурирования цели обучения неродному (иностранному) языку.

В методике преподавания русского языка как иностранного и иностранных языков цель обучения формулируют как коммуникативную компетенцию учащегося (см., например, Зимняя, 1989). Однако у различных авторов, в различных источниках нет единства ни в трактовке самого понятия „ компетенция “ вообще, ни в понимании структуры и содержания понятия „ коммуникативная компетенция “, о чем мы скажем чуть ниже. Поскольку объектом нашего исследования является процесс обучения на неродном языке, нам предстоит достаточно активно использовать эту часть терминологии методики обучения неродному языку, в частности, при формировании системы целей обучения на неродном языке. Поэтому необходимо разобраться в содержании понятий и использовании терминов, связанных с понятием „ компетенция “, и выработать единую, по крайней мере в рамках нашего исследования, трактовку. Эта проблема имеет как минимум два аспекта: во-первых, содержание понятия „ компетенция “ и использование адекватных терминов; во-вторых, структура и содержание понятия „ коммуникативная компетенция “ и отношения между ним и подчиненными понятиями. Рассмотрим оба аспекта последовательно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: