А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Название:Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЗлатоуст5d8c7913-a6fa-11e4-aa7e-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-86547-908-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке краткое содержание

Международный характер образования, развитие академической мобильности в современном мире сделали особенно актуальной проблему обучения иностранных студентов, то есть проблему обучения на неродном для учащихся языке в неродной социокультурной среде. Российская высшая школа обладает в этой области уникальным опытом, в наиболее концентрированной форме накопленном на подготовительных факультетах для иностранных студентов. Монография представляет собой попытку обобщения этого опыта с точки зрения общих закономерностей и вытекающих из них требований к эффективности обучения иностранных учащихся.

Цель работы – дать систематическое изложение основ теории обучения на неродном языке на примере педагогической системы предвузовской подготовки иностранных студентов. Есть также надежда, что монография послужит катализатором для плодотворной дискуссии и для дальнейших исследований.

Работа адресована преподавателям, профессиональная деятельность которых связана с обучением иностранных учащихся, всем интересующимся теоретическими и практическими основами обучения на неродном языке в неродной социокультурной среде, а также тем, кто проходит курс повышения квалификации по методике обучения иностранных студентов. Книга будет полезна преподавателям, начинающим работать в иноязычной аудитории.

Основы теории обучения на неродном для учащихся языке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

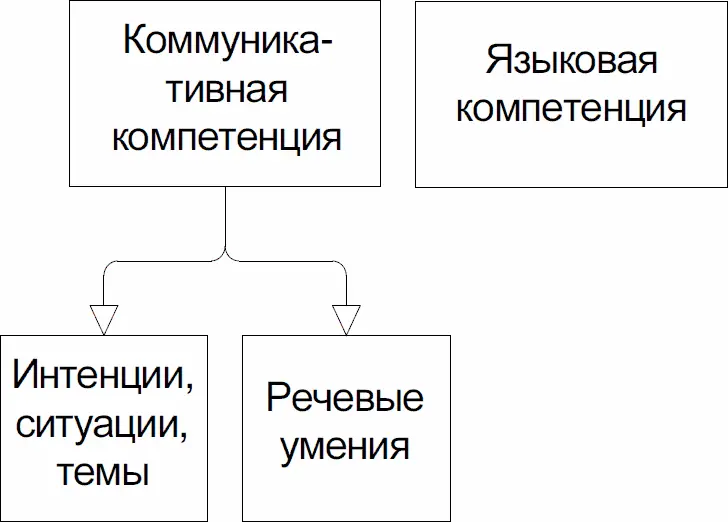

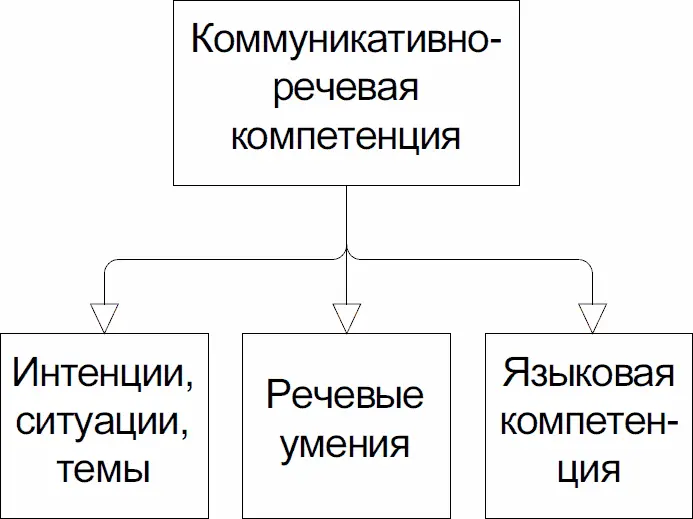

В стандартах второго и третьего сертификационных уровней под общим названием коммуникативно-речевой компетенции находим: 1) интенции, ситуации и темы общения; 2) требования к речевым умениям; 3) языковую компетенцию (рис. 13).

Четыре структуры компетенций на четыре образовательных стандарта – такая ситуация с точки зрения научного исследования неприемлема. Необходимо остановиться на какой-либо одной обоснованной структуре. Но по приведенным схемам отношения в системе понятий „ коммуникативная компетенция “ – „ речевая компетенция “ – „ языковая компетенция “ сразу определить не удается: речевая компетенция то появляется, то исчезает, то ее объединяют с коммуникативной в понятии „ коммуникативно-речевая компетенция “. Языковую же компетенцию толкуют то как подчиненное по отношению к коммуникативно-речевой компетенции понятие, то как однопорядковое. Однако можно выстроить разумную систему компетенций, учитывающую практически все отношения, нашедшие отражение в схемах.

Прежде всего, отметим общее, что есть во всех структурах. 1. Везде присутствуют языковая компетенция и коммуникативная (либо собственно коммуникативная, либо коммуникативно-речевая, либо коммуникативная и речевая) компетенция . 2. Интенции, ситуации, темы общения и речевые умения всегда связаны с коммуникативно-речевой компетенцией и имеют «подчиненное» отношение к последней. 3. Схемы на рис. 10 и на рис. 12 отличаются лишь термином: коммуникативная или коммуникативно-речевая компетенция . 4. Схемы на рис. 11 и на рис. 13 отличаются только элементом «речевая компетенция» (на рис. 11), объединяющим интенции, ситуации и темы общения и речевые умения .

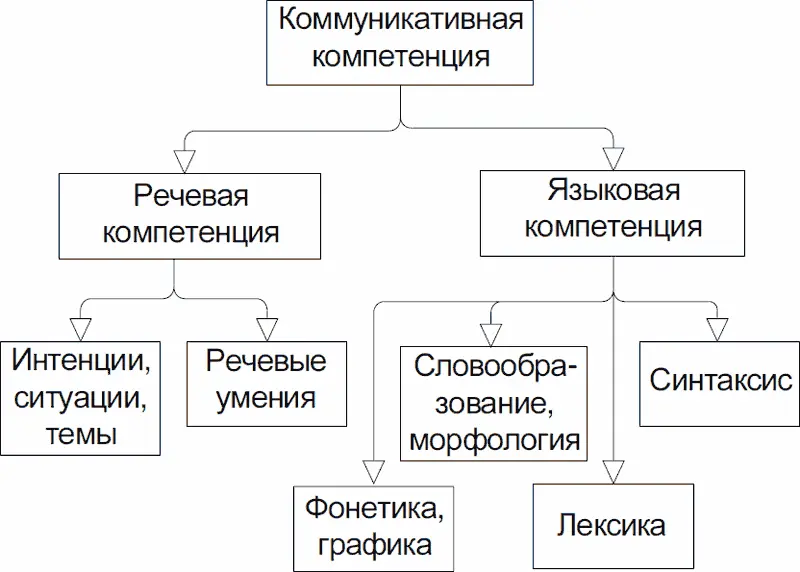

Эти общие черты позволяют разумно предположить, что систему понятий различных компетенций необходимо построить так, чтобы структура их отношений отображалась схемой рис. 11. В эту схему «укладываются» и три другие схемы. В самом деле, если разграничить речевую и коммуникативную компетенции , то в схемы на рис. 10, 12 и 13 необходимо ввести элемент «речевая компетенция», причем как и на рис. 11 он должен состоять из интенций, ситуаций и тем общения и речевых умений. После этого схемы на рис. 10 и 12 и схемы на рис. 11 и 14 становятся попарно идентичными. Если кроме этого принять «подчиненность» языковой компетенции по отношению к коммуникативной (как на рис. 11 и вопреки рис. 10 и 12), то идентичными становятся все четыре схемы. Общий вид системы компетенций при таком понимании соответствующих понятий представлен на рис. 14.

Постараемся дать необходимые определения и обосновать эту систему понятий, которой мы будем придерживаться далее.

Рис. 14. Структура отношений между понятиями коммуникативной, речевой и языковой ( лингвистической ) компетенции

В нашем обосновании мы исходим: во-первых, из определений компетентности как способности к выполнению какой-либо деятельности или каких-либо действий и компетенции как содержания соответствующей компетентности (в виде необходимых знаний, умений, опыта); во-вторых, из изоморфности систем „компетенций“ и „компетентностей“; в-третьих, из разграничения понятий „ язык “, „ речь “, „ речевая деятельность “ и представления о языке и речи как о средстве и способе речевой деятельности субъекта соответственно; в-четвертых, из понимания речи как способа объективирования мыслей средствами естественного изучаемого языка и речевой деятельности как деятельности, предметом которой является порождение и восприятие речевого сообщения в процессе взаимодействия людей, опосредованное языком и речью и обусловленное ситуацией общения; в-пятых, из представления о коммуникативной компетентности учащегося (то есть способности осуществлять «коммуникативную деятельность общения») как о цели обучения языку.

Поскольку коммуникативная компетентность является целью обучения неродному языку, именно это понятие и соответствующее ему „ коммуникативная компетенция “ должны занимать верхние позиции в структурах „компетентностей“ и „компетенций“ (что и показано на рис. 14 для „ коммуникативной компетенции “). Содержание государственного образовательного стандарта по русскому языку как иностранному в этом случае представляет собой не что иное, как содержание коммуникативной компетентности учащихся (за вычетом критериев ее диагностирования – примеров тестовых материалов), то есть коммуникативную компетенцию .

Рассмотрим теперь составляющие понятия „ коммуникативная компетенция “. Прежде всего остановимся на термине коммуникативная деятельность общения , использованном в дефиниции коммуникативной компетентности (способность учащегося осуществлять коммуникативную деятельность общения (Зимняя, 1989, с. 27)). Сопоставляя его с приведенным выше пониманием речевой деятельности (деятельность, предметом которой является порождение и восприятие речевого сообщения в процессе взаимодействия людей, опосредованное языком и речью и обусловленное ситуацией общения), мы должны заключить, что термин коммуникативная деятельность общения тождествен по своему содержанию термину речевая деятельность . Следовательно, коммуникативную компетентность можно определить просто как способность учащегося осуществлять речевую деятельность.

Но речевая деятельность субъекта включает язык как средство и речь как способ ее осуществления. Поэтому если речевая деятельность («коммуникативная деятельность общения») с точки зрения способностей личности соотносится с коммуникативной компетентностью , то, очевидно, язык и речь можно соотнести с языковой и речевой компетентностью . Таким образом, мы имеем три уровня рассмотрения: язык, речь и речевая деятельность как деятельность общения и, соответственно, три вида компетенции.

Язык – это система фонетических, лексических, грамматических средств, то есть знаковая система, включающая знаки и правила их соединения. Поэтому к языковой ( лингвистической ) компетентности относят способность учащегося понимать и продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения (Н. Хомский). Для этого учащийся должен обладать необходимыми сведениями о системе языка, о правилах образования и функционирования единиц языка. Эти сведения, которые включают фонетику и графику, морфологию и словообразование, синтаксис и лексический минимум, и составляют содержание языковой компетентности, то есть языковую компетенцию .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: