А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Название:Основы теории обучения на неродном для учащихся языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЗлатоуст5d8c7913-a6fa-11e4-aa7e-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-86547-908-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Сурыгин - Основы теории обучения на неродном для учащихся языке краткое содержание

Международный характер образования, развитие академической мобильности в современном мире сделали особенно актуальной проблему обучения иностранных студентов, то есть проблему обучения на неродном для учащихся языке в неродной социокультурной среде. Российская высшая школа обладает в этой области уникальным опытом, в наиболее концентрированной форме накопленном на подготовительных факультетах для иностранных студентов. Монография представляет собой попытку обобщения этого опыта с точки зрения общих закономерностей и вытекающих из них требований к эффективности обучения иностранных учащихся.

Цель работы – дать систематическое изложение основ теории обучения на неродном языке на примере педагогической системы предвузовской подготовки иностранных студентов. Есть также надежда, что монография послужит катализатором для плодотворной дискуссии и для дальнейших исследований.

Работа адресована преподавателям, профессиональная деятельность которых связана с обучением иностранных учащихся, всем интересующимся теоретическими и практическими основами обучения на неродном языке в неродной социокультурной среде, а также тем, кто проходит курс повышения квалификации по методике обучения иностранных студентов. Книга будет полезна преподавателям, начинающим работать в иноязычной аудитории.

Основы теории обучения на неродном для учащихся языке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

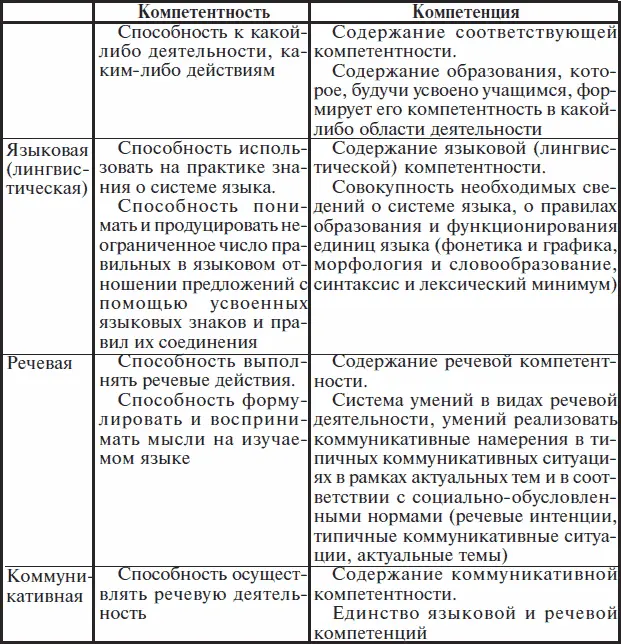

Понятия «компетентность» и «компетенция» в аспекте обучения неродному языку

Обратимся теперь к „ коммуникативной компетентности “. В цитируемом словаре терминов приведены несколько определений понятия „ коммуникативной компетенции “: «способность решать средствами иностранного языка актуальные задачи общения»; «умение пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения». Дано также и пояснение о том, что учащийся обладает коммуникативной компетенцией, если он «успешно решает задачи взаимопонимания и взаимодействия с носителями изучаемого языка в соответствии с нормами и традициями культуры этого языка» (там же, с. 90–91). Легко видеть, что все существенные признаки, которые можно выявить в этих утверждениях, являются признаками речевой деятельности, так как в процессе речевой деятельности решают именно задачи общения. Следовательно, все существенные признаки нашли отражение в наших определениях из табл. 2.

Отметим в заключение, что в выполненном нами построении мы постарались сохранить широко используемые в методике преподавания русского языка как иностранного понятия „ компетенция “, „ речевая компетенция “, „ языковая компетенция “. Строго говоря, в соответствии с неоднократно нами упоминавшимся методологическим принципом бритвы Оккама («не следует множить сущности сверх необходимого») единственным сравнительно необходимым понятием является „ коммуникативная компетентность “ как способность осуществлять речевую деятельность. Компетентность и компетенция , по сути дела, обозначают понятия „ образованность “ и „ содержание образования “ и, следовательно, являются синонимами соответствующих терминов. Спорить здесь можно лишь о том, насколько эти синонимы являются полными. Однако на практике все компетенции, используемые в методике преподавания русского языка, исчерпываются такими традиционными, четкими и устоявшимися понятиями, как коммуникативные и речевые умения и навыки, языковые знания. То, что „ компетенции “ не являются необходимыми понятиями, подтверждают, например, монографии Е. И. Пассова по методике преподавания иностранных языков (1977; 1989; 1991), в которых автор эти понятия не использует.

Итак, проанализировав структуру целей обучения неродному языку, мы можем приступить к формированию общей иерархической системы целей обучения на неродном языке.

Структура целей обучения на неродном языке

Для разработки иерархической структуры целей используем в качестве прототипа системы обучения на неродном языке систему предвузовской подготовки иностранных учащихся. Сначала сформулируем обобщенную, глобальную цель образовательной программы, а затем применим метод системного анализа, предусматривающий два подхода к процессу структуризации целей: «сверху» (декомпозиция, структуризация) и «снизу» (анализ научно-методических публикаций, анализ нормативных документов, использование опыта руководителей, обобщение опыта преподавателей). Последовательно реализованный подход «снизу» (так называемый морфологический или тезаурусный подход) позволит обеспечить полноту разработанной системы целей.

Как известно, на различных этапах развития системы предвузовской подготовки по разному определяли ее целевые ориентиры (именно ориентиры , так как их и формулировали в терминах, не характерных для целей или задач). Сначала это были: 1) обучение иностранных учащихся в соответствии с программой советской средней школы и 2) воспитание в соответствии с идеологическими задачами советского государства. Потом ориентиры были «смягчены», приближены к реальности и стали звучать как: 1) подготовка студентов к учебе на первом курсе вузов или средних специальных учебных заведений с учетом требований к первокурсникам и 2) воспитание дружеского отношения к Советскому Союзу. Но никакой разработки, детализации этих целевых ориентиров не проводилось, частные цели определялись эмпирически, исходя из здравого смысла и т. п. Естественно, что практический опыт и коллективный разум не оставляли возможностей для явных ошибок, многие приоритеты были определены правильно. Но в процессе целеполагания с точки зрения целостной педагогической системы какая-либо научная основа отсутствовала, да и такого единого процесса, собственно говоря, не было.

Метод декомпозиции (структуризации) был использован нами для разработки системы целей предвузовской подготовки в ходе работы над образовательным стандартом (Сурыгин, Левина, 1996). В окончательную редакцию текста образовательного стандарта была включена следующая формулировка: целью образовательной программы предвузовской подготовки иностранных учащихся является способность учащегося продолжать обучение на русском языке в вузах Российской Федерации, то есть учащийся должен:

– владеть русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять учебную деятельность на русском языке и необходимом для общения в учебно-профессиональной [24]и социально-культурной сферах;

– владеть системой предметных знаний, необходимых для продолжения образования в российском вузе;

– быть психологически готовым к учебной деятельности в условиях новой для него социокультурной среды (Требования…, 1997).

Таким образом, в ходе разработки образовательного стандарта впервые была сформулирована комплексная цель образовательной программы предвузовской подготовки иностранных учащихся, имеющая триединый характер и двухуровневую иерархическую структуру.

Однако приведенные формулировки, более-менее приемлемые для практики, не могут нас удовлетворить с точки зрения использования в научном исследовании, прежде всего потому, что цели первого уровня иерархической структуры, строго говоря, не выведены, не следуют из глобальной, обобщенной цели образовательной программы. Как глобальная цель (нулевой уровень иерархии), так и цели первого уровня, по сути дела, просто продекларированы, исходя опять-таки из опыта и здравого смысла, хотя существенным шагом вперед является то, что они образуют систему. Но для научного исследования только этого недостаточно.

Мы формулируем цели, руководствуясь личностно-деятельностным подходом. Чтобы научно обосновать их, необходимо точно сформулировать, к какой деятельности должен быть готов учащийся на выходе образовательной программы, выявить специфические особенности этой деятельности и качества личности, необходимые для ее выполнения. В рассматриваемом случае образовательной программы предвузовской подготовки необходимо подготовить учащихся к учебной деятельности или, точнее, к учебно-познавательной деятельности. Ее главной особенностью является то, что она осуществляется средствами неродного для учащихся языка. Следовательно, цель предвузовской подготовки иностранных учащихся можно определить как способность к учебно-познавательной деятельности средствами неродного языка . Однако при таком определении глобальной цели образовательной программы за пределами рассмотрения остается адаптационный компонент. В самом деле, сейчас не редки образовательные курсы или программы на иностранном языке, в ходе которых студенты, осуществляя учебно-познавательную деятельность на неродном для них языке, остаются в родной социокультурной и материальной среде. Проблема физиологической и социально-психологической адаптации при этом не возникает. В случае предвузовской подготовки, да и вообще в случае обучения иностранных студентов ситуация иная: учащиеся находятся в неродной среде. Мы уже писали, что в такой педагогической системе нельзя пренебрегать интенсивностью взаимодействия учащийся – среда по сравнению с интенсивностью других существенных взаимодействий. Мы писали также, что переменные «язык» и «среда», определяющие особенности процесса обучения, независимы и их значения (родной – неродной) могут образовывать четыре различные комбинации. Поэтому, формулируя цель образовательной программы, необходимо указывать значение обеих переменных. Наконец последнее: чтобы сформулировать цель как определенное качество личности, необходимо использовать категорию „ способность “.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: