Борис Мандель - Педагогика

- Название:Педагогика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-1685-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Мандель - Педагогика краткое содержание

Учебное пособие соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальностям «Педагогика», «Психология». Материалы пособия собраны на основе современных сведений по общей педагогике с обращением к смежным дисциплинам: психологии, педагогической психологии, философии. Каждая тема завершается вопросами и заданиями по изученному материалу, а после модулей идут списки тематики семинаров, литературы к ним и интернет-ресурсов. Учебное пособие содержит значительное число ссылок и пояснений, содержащих сведения об упоминаемых авторах и толкования терминов, список дополнительной литературы, примерный список вопросов для самоподготовки к экзаменам или зачетам, методические рекомендации, приложения.

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, готовящих педагогов, психологов, воспитателей, а также всех интересующихся педагогикой.

Педагогика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Педагогика – наука обширная, наука, по сути, или не имеющая границ, или они достаточно прозрачны, проницаемы. Пройдя огромный путь развития, накопив множество знаний, она действительно превратилась в разветвленную систему, поэтому современную педагогику правильнее называть системой/комплексом наук о воспитании.

Вопросы и задания

1. Расскажите об истории происхождения термина педагогика.

2. Подготовьте сообщения о педагогике прошлого: Древняя Греция, Восток, Древняя Русь, эпоха Возрождения, Новое время.

3. Что представляют собой различные концептуальные подходы к пониманию педагогики?

4. Почему А.С. Макаренко считал, что объектом исследования научной педагогики является педагогический факт (явление)?

5. Вспомните основные определения педагогики и сравните их, определив сходство и различие.

6. Что представляют собой основные функции педагогики?

7. Что такое объект, предмет педагогики?

8. Каковы цели и задачи педагогической науки?

9. В чем сущность методологии науки?

10. Каковы основные методологические подходы в современной педагогике?

11. Каким образом проводятся педагогические исследования?

12. Что представляют собой методы педагогического исследования?

13. Что такое методологическая основа педагогики?

14. Какой представляется структура современной педагогики?

15. Почему педагогику сегодня следует считать комплексом или системой наук?

16. Найти и изучить материалы о жизни и педагогической деятельности К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко.

17. Законспектировать основные определения и термины темы.

18. Составить библиографический список материала по данной теме и перечень интернет-сайтов.

Тема 2

Педагогические цели и педагогические технологии

Таксономия педагогических целей.

Общее представление о педагогических технологиях. Определения и термины.

Общее представление об образовательных моделях.

Педагогические технологии и педагогические системы.

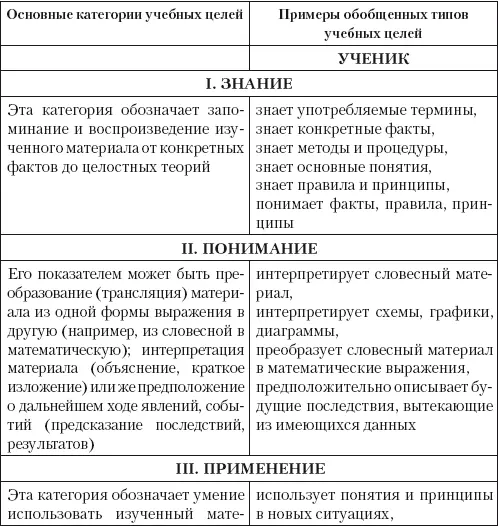

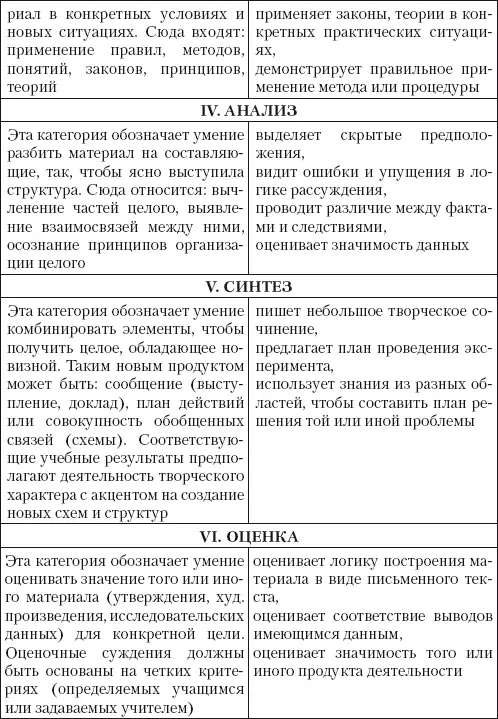

Понятие «таксономия»(от греческого taxis – расположение по порядку и nomos – закон) заимствовано из биологии и означает классификацию объектов, построенную на основе их естественной взаимосвязи и использующую для описания категории, расположенные последовательно. Впервые задача построения такой схемы педагогических целей была поставлена после окончания Второй мировой войны, когда группа американских педагогов провела многолетнее исследование, чтобы разработать общие способы и правила четкой формулировки и упорядочения педагогических целей. Эта система целей, получившая широкую международную известность, используется при планировании обучения и оценке его результатов. В рамках образовательной технологии Б. Блумом в 1956 г. была создана первая таксономия педагогических целей. При этом ее создатели американские педагоги и психологи Б. Блум и Д. Кратволь разделили цели образования на три области: когнитивную (требования к освоению содержания предмета), психомоторную (развитие двигательной, нервно-мышечной деятельности) и аффективную (эмоционально-ценностная область, отношение к изучаемому). Первая таксономия (см. табл. 1), охватывающая когнитивную область, включает в себя шесть категорий целей с внутренним более дробным делением их: знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений, критериев и т. д.); понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция); применение; анализ (взаимосвязей, принципов построения); синтез (разработка плана и возможной системы действий, получение системы абстрактных отношений); оценка (суждение на основе имеющихся данных, суждение на основе внешних критериев).

Таблица 1

Таксономия Б. Блума

Таксономия Блума неоднократно подвергалась критике различными учеными, поскольку в ней происходит смешение конкретных результатов обучения (знание, понимание, применение) с мыслительными операциями, необходимыми для их достижения (анализ, синтез, оценка).

В последующие десятилетия была создана вторая часть «Таксономии» (в аффективной области). Обратимся к инструментальным возможностям, которые таксономия дает педагогу. Области деятельности и целей, которые она охватывает:

1. Познавательная область. Сюда входят цели от запоминания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, в ходе которого необходимо переосмысливать имеющиеся знания, строить их новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами. Сюда относится также большинство целей обучения, выдвигаемые в программах, учебниках, в повседневной практике учителей.

2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область. Сюда относятся цели формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира. В эту сферу попадают такие цели, как формирование интересов и склонностей, переживание тех или иных чувств, формирование отношения, проявление его в деятельности.

3. Психомоторная область. К ней относятся цели, связанные с формированием тех или иных видов двигательной (моторной), манипулятивной деятельности, нервно-мышечной координации. Сюда относятся навыки письма, речевые навыки; цели, выдвигаемые в рамках физического воспитания, трудового обучения.

Использование четкой, упорядоченной, иерархической классификации целей важно прежде всего для педагога-практика по следующим причинам:

1. Концентрация усилий на главном. Пользуясь таксономией, учитель не только выделяет и конкретизирует цели, но и упорядочивает их, определяя задачи, порядок и перспективы дальнейшей работы.

2. Ясность и гласность в совместной работе учителя и уче ников. Конкретные учебные цели дают возможность разъяс нить учащимся ориентиры учебной работы, обсудить их.

3. Создание эталонов оценки результатов обучения. Об ращение к четким формулировкам целей, которые выражены через результаты деятельности, поддается более объективной оценке.

Если сравнить возможности достижения целей в когнитивной и аффективной областях, то следует отметить, что когнитивные цели могут быть достигнуты в ходе урока и серий уроков. Их легче объективировать, представить в виде образцов деятельности. Аффективные цели, имеющие более глубокий, личностный характер, трудно представить себе как краткосрочные результаты. Поэтому, хотя таксономия аффективных целей применяется в педагогической диагностике, технологические разработки ведутся для целей другого типа – прежде всего когнитивных. Чтобы сделать обучение воспроизводимым, необходимо выдвинуть критерий достижения каждой цели. Иначе говоря, учебная цель должна быть описана так, чтобы о достижении ее можно было судить однозначно. Цель, в описании которой заложены описывающие ее признаки, называют диагностичной. При этом возникает противоречивая ситуация. Цели обучения всегда подразумевают сдвиги во внутреннем состоянии учащегося, в его интеллектуальном развитии, ценностных ориентациях и т. д. Между тем судить о результатах обучения можно только лишь по внешним проявлениям – по внешне выраженной деятельности ученика, ее продуктам (ответу, решению задач и т. д.). Технология полного перевода учебных целей на язык внешне выраженных наблюдаемых действий сложилась в 50^60-е годы прошлого века под влиянием идей и методов бихевиоризма, одного из ведущих направлений американской психологии. Бихевиоризм (от английского слова «behaviour» – поведение, в данном случае – внешне выраженное) изучает и описывает психику через анализ внешне выраженных проявлений. Этот подход представляет обучение как выработку у учащегося заведомо определенного «наблюдаемого поведения», т. е. четко заданного набора наблюдаемых действий. Последовательное бихевиористское описание и разложение учебных целей (а с ними – и всего хода обучения) предполагает построение обучения на основе набора обособленных навыков. Таким образом, в бихевиористском описании учебных целей проявляются общие (методологические) представления о том, что:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: