Коллектив авторов - Создание системы естественнонаучной и технологической подготовки молодежи к инновационной деятельности

- Название:Создание системы естественнонаучной и технологической подготовки молодежи к инновационной деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2014

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3069-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Создание системы естественнонаучной и технологической подготовки молодежи к инновационной деятельности краткое содержание

Создание системы естественнонаучной и технологической подготовки молодежи к инновационной деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• поздних массовых потребителей, представленных в основном скептиками;

• медлительных и «опоздавших», которые зачастую являются консерваторами.

В рамках еще одной классификации все участники инновационного процесса делятся на (Harrison, Home, 1999):

• инноваторов, наиболее активно принимающих новые идеи и технологии;

• имитаторов, которые придерживаются веяний моды, традиций и мнения большинства;

• «повторителей», которые склонны повторять однажды сделанный выбор несколько раз.

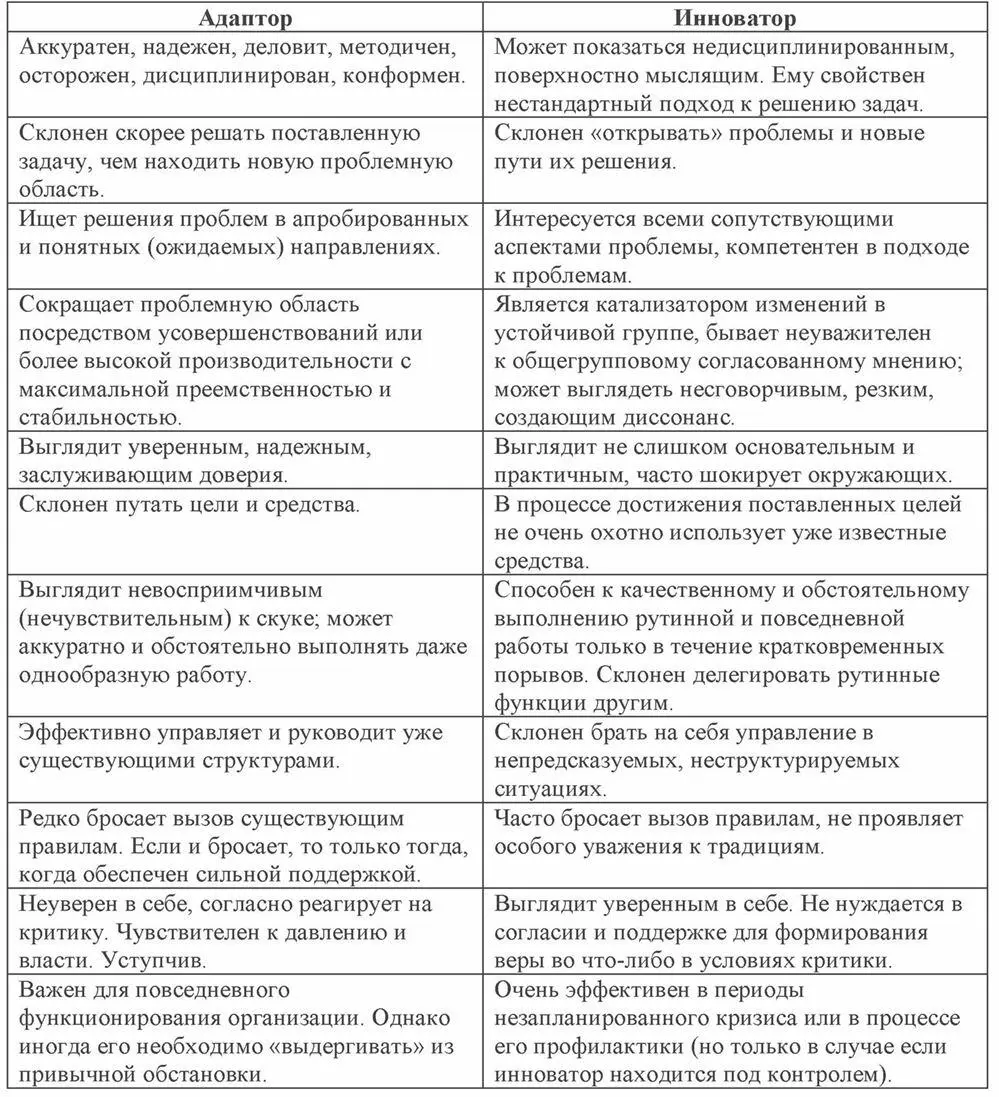

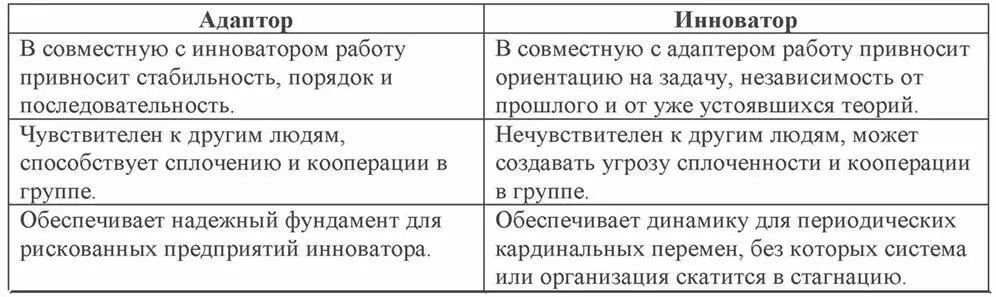

Одной из наиболее известных теорий, позволяющих дифференцировать участников инновационного процесса в зависимости от их отношения к новым идеям, технологиям и предложениям, является «адаптационно-инновационная» теория (М. Кертон, 1984). Она объясняет качественное своеобразие процессов мышления и принятия решения в условиях инновационной деятельности. В соответствии с этой теорией, каждый человек находится в определенной точке шкалы, где крайние показатели: «адаптор – инноватор» (табл. 1.2.1.). В соответствии с основными положениями «адаптационно-инновационной» теории М. Кертоном был разработан тест диагностики инновационности субъекта.

Таблица 1.2.1.

Личностные особенности адаптеров и инноваторов (М. Кертон)

Среди популярных направлений исследований в области инновационности как личностной характеристики выделяются:

• изучение «потребительской инновационности»;

• изучение инновационности в контексте менеджмента и организационной психологии.

«Потребительская инновационность» связана с ориентацией человека на принятие новых товаров и услуг (Goldsmith, Moore, Beaudoin, 1999; Grewal, Merita, Kardes, 2000; Gurmarsson, Wahlund, 1997; Hirschman, 1980; Okazaki, 2007). Выделяются два ее основных вида:

• «глобальная инновационность» (некоторые авторы называют ее «инновационной предрасположенностью» или «врожденной инновационностью»), которая проявляется в генерализованной установке субъекта на восприятие и принятие новых брендов и товаров;

• специфическая инновационность, проявляющаяся в различных областях жизни и потребительской активности человека.

Исследуются также особенности семейной покупательской инновационности как для каждого члена семьи в отдельности, так и в рамках семейной системы, особенно в паре «муж – жена» (Burns, 1992; Krampf, Burns, Rayman, 1993). Для этого появился даже специальный термин: «husband-wife innovativeness» (инновационность в системе «муж – жена»). Причины этого понятны: реклама и, соответственно, торговля товарами широкого спроса во многих странах активно эксплуатирует семейные ценности.

В контексте менеджмента и организационной психологии (Christensen, 2006; Gebert, Boerner, Kearney, 2006; Jaskyte, 2004; Larsen, Wetherbe, 1999; Laursen, Salter, 2006) изучаются:

• реакции сотрудников компании на организационные изменения;

• взаимосвязи между уровнем инновационности сотрудников организации и насыщенностью их контактов с коллегами на когнитивном уровне;

• инновационность менеджеров и ее влияние на эффективность работы всей фирмы.

Большинство исследований личностной инновационности в рамках организационного контекста сливаются с изучением инновационности организации, когда осуществляется анализ стратегического менеджмента этой организации (Cho, Pucik, 2005; Stieglitz, Heine, 2007). К. Кхаарабагхи и В. Ньюман выделяют следующие типы инноваторов в организации (Chaharabaghi, Newman, 1996):

• инновационных криэйторов, которые продуцируют новые модели и являются созидателями в полном смысле этого слова;

• инновационных исполнителей, которые управляют процессом перехода организации к новой модели;

• инновационных «стабилизаторов», которые фиксируют изменения в организации и вводят ее в новое стабильное состояние.

Значительную роль приобретает изучение инновационных характеристик образовательных технологий и процедур, а также соответствующих личностных характеристик консультантов, тренеров и преподавателей (Freese, 1999; Lauriala, 1992).

Преподавательская инновационность понимается как многоаспектный конструкт, который может включать в себя установку к принятию специфических инноваций, личностные характеристики преподавателя, определяющие его отношение к новому, процесс «интериоризации» принятых им инноваций, а также его пролонгированное участие в профессиональных видах деятельности, связанных с нововведениями (McGeown, 1980).

Современное состояние дел в области изучения инноваций демонстрирует выраженную активизацию психологических исследований в этой области. Это свидетельствует о том, что в процессе рождения, распространения и внедрения инноваций значительную роль продолжают играть личностные особенности участников данного процесса. Учитывая важность инновационного мышления человека, мы выделяем особую значимость развития у него чувствительности к новым идеям, предложениям и технологиям, а также способности их дорабатывать и внедрять.

Таким образом, выполненный обзор позволяет рассматривать инновационность как способность человека находить, принимать, внедрять новое в жизнь.

Научная дискуссия о том, как соотносятся между собой понятия «креативность» и «инновационность», направлена на решение задачи всестороннего анализа процессов рождения, функционирования и распространения нового. Сегодня сосуществует два мнения:

• понятия «креативность» и «инновационность» определяют разные, но взаимосвязанные феномены;

• понятие «креативность» является составной частью понятия «инновационность».

Первая точка зрения представлена в работах авторов, которые считают, что креативность связана, прежде всего, с генерированием новых, потенциально полезных идей. Этими идеями можно обмениваться с другими, но они становятся инновациями только тогда, когда они уже применены на практике. Поэтому креативность можно считать «первым шагом» в последующих инновациях. Так, С. Маджаро считает, что креативность тесно связана с той частью инновационного процесса, который обычно называют «продуцированием новых идей». Дж. Хип дает оригинальное определение креативности как комплекса идей и концепций с учетом того, что дальнейшие инновации будут являться ее (креативности) конкретной реализацией. П. Титас относится к креативности как к рождению потенциально новых идей пока только в фантазии автора. В этом случае инновационность – это способность человека на когнитивном и, если это необходимо, поведенческом уровнях обеспечить появление, восприятие и возможную реализацию этих идей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: