Журнал «Бронеколлекция» - Гусеничный плавающий транспортер К-61

- Название:Гусеничный плавающий транспортер К-61

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Бронеколлекция» - Гусеничный плавающий транспортер К-61 краткое содержание

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Гусеничный плавающий транспортер К-61 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Казалось бы, использование уже хорошо зарекомендовавших себя узлов мытищинского арттягача в ходовой части плавающего транспортера не должно было создавать никаких проблем. Но они появились, как только конструкторы приступили к детальной проработке гусеничного движителя. Так, общая масса тягача с нагрузкой не превышала 8,5 т, у транспортера достигала 12,5 — 14,5 т. Для получения одинаковой нагрузки на торсионы и опорные катки требовалось увеличить их число с 10 до 14. Это, в свою очередь, позволило довести длину опорной поверхности гусениц до 4,6 м — максимального значения при ширине колеи 2,3 м, когда обеспечивается удовлетворительная поворотливость гусеничной машины на мягких грунтах. Удельное давление на грунт транспортера с трехтонной нагрузкой должно было превысить 0,45 кгс/см 2(у танка Т-34 — 0,72 кгс/см 2). В то же время, удлинение гусеничной цепи увеличивало нагрузки на ведущую звездочку и ленивец и приводило к провисанию гусеницы между опорными катками. Введение даже третьего поддерживающего катка для верхней ветви не спасало от спадания гусеницы при поворотах на мягких грунтах. Чтобы этого не происходило, требовалось увеличить динамический ход опорного катка в два раза — с 70 мм у тягача до 150 — 170 мм у транспортера. Разработчики тягача считали технически невозможным без увеличения динамического хода создать 14-катковую ходовую часть, устойчивую к спаданию гусеницы, ссылаясь при этом на экспериментальные данные, полученные танкистами на полигонах. Проблему удалось решить по завершении заводских ходовых испытаний первого опытного образца транспортера, после тщательного всестороннего изучения сопутствующих явлений.

К-61 морской пехоты Индонезии доставил гуманитарную помощь населению, пострадавшему во время стихийного бедствия. 2005 г.

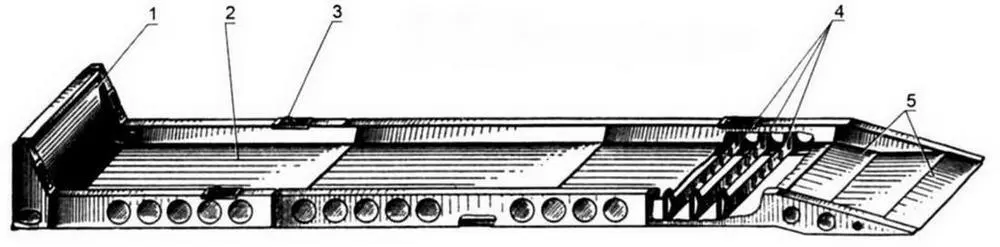

Балка настила:

1—упор: 2—настил; 3—серьга для крепления грузов; 4—ребра жесткости; 5—скосы

Что касается водоходного движителя, единого мнения на этот счет не существовало. Тогда-то А. Кравцеву и пригодился богатый дальневосточный опыт создания переправочных средств и движителей к ним. Например, гребной винт имел ряд преимуществ в обеспечении высокой скорости движения на воде и был сравнительно простым и легким. Однако для его эффективной работы подводной части машины следовало придать форму, обеспечивающую хороший подход воды к нему, и одновременно требовалось защитить винт от повреждений при движении по суше, а также при входе и выходе из воды. Затем необходимо было определить размеры, шаг винтов, их количество, чтобы не только полностью использовать мощность дизеля, но и обеспечить маневрирование транспортера на малой скорости, когда водяные рули теряют свою эффективность.

При установке одного винта в тоннеле упрощалась его защита. Диаметр винта можно было увеличить до 700 мм, повысив кпд, но подвод воды через тоннель сопровождался бы большими гидравлическими потерями из-за проходящих там торсионных балок.

Более сложной, хотя и предпочтительной, была установка двух винтов в индивидуальных подводящих каналах. В этом случае потери от обтекания торсионных балок получались меньше, использование подводимой мощности — более рациональным, а установка буксирного крюка — достаточно простой. Одновременно обеспечивалось послушное управление транспортером в воде при остановке и на малой скорости.

После решения принципиальных проблем общей компоновки, ходовой части и водоходного движителя пришел черед вплотную заняться вопросами технологии погрузочно- разгрузочных работ и оснащения транспортера специальным оборудованием. Так, определившаяся в ходе проектирования погрузочная высота платформы — 1,08 м потребовала поиска технического решения, обеспечивающего достаточно простую загрузку в кузов артсистем и их тягачей. Существовало несколько вариантов, например,сооружение в месте погрузки и разгрузки эстакады из подручных средств—деревянной, металлической, грунтовой насыпной или оснащение транспортера комплектом быстросъемных, легких аппарелей. Последнее выглядело более разумным, так как не требовало инженерного оборудования мест погрузки и выгрузки и сводило к минимуму время подготовительных операций. Хотя добавочная комплектация и приводила к частичной потере грузоподъемности, это направление выбрали для дальнейшей проработки.

Наконец, была подготовлена вся конструкторская документация для изготовления опытного образца принципиально нового гусеничного плавающего транспортера.

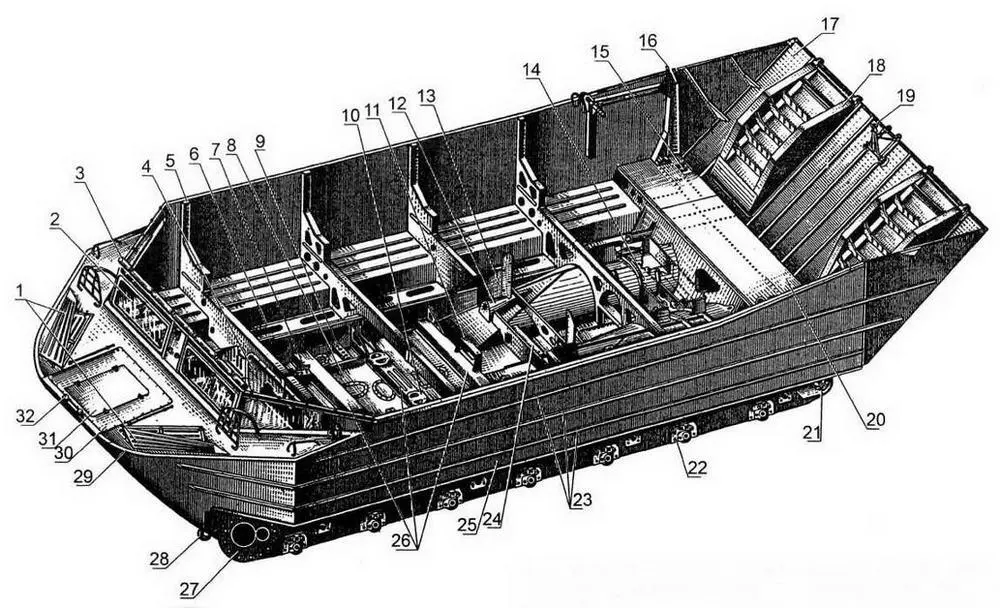

Корпус транспортера:

1— волноотбойные щитки; 2—ветровое стекло; 3—тент; 4—передняя перегородка; 5—шпангоут; 6—продольная балка; 1—постамент распределительной коробки; 8—днище корпуса; 9—кронштейн топливного бака; 10, 11—постаменты двигателя; 12—передняя опора привода гребного винта; 13—задняя перегородка; 14—тоннель гребного винта; 15—гнездо задней стойки; 16—узел подъема борта; 17—откидной борт; 18—аппарель; 19—штырь крепления артсистемы; 20—верхняя поперечная кормовая балка; 21—кронштейн ленивца; 22—кронштейн подвески; 23—ребра жесткости обшивки корпуса; 24—постамент радиатора; 25—обшивка бортов; 26—поперечные балки; 27—фланец крепления бортовой передачи; 28—передний буксирный крюк; 29—каркас носовой части; 30—отсек лебедки; 31—крышка люка лебедки; 32—передний кнехт

Испытания на прочность

Перед создателями первого отечественного гусеничного плавающего транспортера не раз возникал вопрос: не слишком ли высоко они подняли планку? Не всегда разработчики встречали понимание, например, со стороны технологов: в первой машине недавно созданного ОКБ ИВ было много смелых конструкторских решений. Ранее уже упоминалось о сварном водоизмещающем корпусе внушительных размеров, который предстояло изготовлять из тонколистовой стали. Отработанной технологии изготовления таких корпусов не существовало. Но пригодился опыт отечественных корабелов: для сборки корпуса использовали сварочный стапель, установили такие же сварочные стапеля для шпангоутов, торсионных балок и других крупноразмерных узлов.

Тонколистовой корпус создавался не для демонстрации возможностей отечественной промышленности: от массы корпуса напрямую зависел переправляемый через водную преграду груз. Поэтому каждая деталь, которую предстояло установить на стапеле, взвешивалась, и, если масса превышала указанную в чертеже, конструкторы совместно с технологами старались максимально ее облегчить. Благодаря этому удалось сварить каркас в соответствии с документацией. Наиболее сложными технологическими операциями оказалась приварка обшивки толщиной 1,25 мм и профилей жесткости к ней, а также сварка тоннелей, подводящих воду к гребным винтам. Для этого пришлось усовершенствовать сварочное оборудование и провести дополнительное обучение сварщиков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Журнал «Бронеколлекция» - Средний танк Т-55 [объект 155] (часть 2)](/books/1102697/zhurnal-bronekollekciya-srednij-tank-t.webp)