Техника и вооружение 2013 09

- Название:Техника и вооружение 2013 09

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2013 09 краткое содержание

Техника и вооружение 2013 09 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ростислав Ангельский

Уважаемые читатели!

С этого номера мы начинаем цикл статей, посвященных истории создания отечественных морских зенитных ракетных комплексов. Данная работа является продолжением серии специальных выпусков «Ракеты отечественного флота» (№ 10/2006 г., № 6/2007 г., № 9/2007 г., №/2009 г.)

В первое послевоенное десятилетие отечественное судостроение успешно осуществляло массовое строительство вполне современных для того времени дизельных подводных лодок, однако в части надводного флота его продукция не отличалась новизной. Сначала были достроены заложенные еще до войны крейсеры пр.68К и эсминцы пр.30К, затем последовали их «исправленные и дополненные издания» — пр.68бис и пр.30бис. Полтора десятка крейсеров пр.68бис «Свердлов» стали своего рода визитными карточками послевоенного советского флота, но их боевая ценность была довольно сомнительной. Эпоха классических крейсеров-рейдеров закончилась в разгар Второй мировой войны, когда в центре Атлантики сомкнулись зоны досягаемости авиации, базирующейся на аэродромы Англии и США. С послевоенным развитием радиолокации ни о каком рейдерстве и речи быть не могло. Сомнительным представлялся и успех новых крейсеров в обороне собственного побережья против многократно превосходящих сил флотов вероятных противников.

Количественное отставание советского флота могло компенсировать только преимущество в качестве оружия. Постановлением правительства от 30 декабря 1954 г. задавалось завершение строительства семи незаконченных крейсеров как ракетоносцев с противокорабельными комплексами «Стрела», создаваемыми на базе авиационного комплекса «Комета». Новое оружие позволяло в дуэльной ситуации успешно бороться с самыми грозными кораблями противника. Если бы не одно «но»: помимо линкоров, американский флот располагал и множеством авианосцев…

А против воздушного противника даже новые крейсеры были практически беззащитными. По расчетам, для прикрытия как единичного корабля, так и эскадры требовалось привлечь пять полков истребителей МиГ-19, совершающих по пять вылетов ежедневно, при этом морякам ни в коем случае не следовало удаляться далее 350 км от родных берегов. В такой ситуации только применение зенитного ракетного оружия могло придать устойчивость советским кораблям в открытом море. Строительство авианосцев дало бы еще больший эффект, но это было дело новое и крайне дорогостоящее.

Первые проработки размещения зенитного ракетного оружия на кораблях выполнили в НИИ военного кораблестроения еще к 1950 г. В результате было определено, что на крейсере пр.68бис можно разместить до 34, а на эсминце пр.41 — до 14 зенитных ракет Р-101, которые представляли собой воспроизведение трофейной «Вассерфаль», так и не доведенной немцами до боевого применения. Но это явилось лишь первой «примеркой» нового оружия к кораблю и затрагивало только проблемы размещения собственно ЗУР, но не наиважнейших для решения боевой задачи систем обнаружения воздушных целей и наведения ракет. Вскоре исследования по Р-101 прекратили, так как началось создание ракеты В-300 для зенитной ракетной системы (ЗРС) «Беркут» (С-25), предназначенной для обороны Москвы. Эта разработка велась в условиях чрезвычайной даже для тех лет секретности, поэтому никакой информации о ней ни на флот, ни корабелам не поступало.

Только после завершения создания первой ракетной системы ПВО вернулись к изучению возможности вооружения кораблей зенитными управляемыми ракетами (ЗУР). Однако элементы стационарной С-25 оказались слишком тяжелыми и громоздкими для использования на кораблях, поэтому за основу взяли еще только проектировавшийся перевозимый комплекс Войск ПВО страны С-75 в его первой, несколько упрощенной модификации СА-75.

Первоначально проработки велись применительно к уже явно устаревшим крейсерам пр.68К, заложенным еще до войны и вступившим в строй к 1950 г. Нотак как стоимость такой модернизации оказалась сопоставима с затратами на постройку нового корабля, дальнейшие исследования проводились в основном применительно к более современным крейсерам пр.68бис. Работы на семи строившихся кораблях этого проекта приостановили в 1955 г. до готовности технической документации для их достройки в качестве ракетоносцев с комплексом «Стрела», а не классических артиллерийских кораблей.

Постановлением Правительства от 13 августа 1955 г. «О защите кораблей ВМФ от авиации» предписывалось, в частности, переоборудование уже вступивших в строй артиллерийских кораблей пр.68бис с заменой обеих кормовых башен на пусковые установки зенитного комплекса С-75. В соответствии с постановлением от 30 января 1956 г. на 1959–1960 гг. предусматривался ввод в строй трех крейсеров с зенитным ракетным вооружением по пр.70 с заменой всех четырех башен главного калибра на пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК), получившего обозначение «М-2».

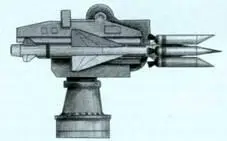

После того как летом 1956 г. военные сочли нецелесообразным перевооружение крейсеров либо только ударным, либо только зенитным ракетным оружием, началось проектирование корабля пр.64 с 12 крылатыми противокорабельными ракетами П-6 и зенитным ракетным вооружением, в одном из вариантов включавшем две спаренные пусковые установки (ПУ) ЗРК М-2бис — модернизированного варианта М-2, а также ПУ ракет комплекса малой дальности М-1. Так как эти корабли могли вступить в строй только в начале 1960-х гг., предполагалось перевооружить четыре из уже построенных крейсеров по пр.71 с заменой на ЗРК только кормовых башен главного калибра. Однако и этот проект не был реализован, так как утвержденная в конце 1958 г. программа военного кораблестроения уже не предусматривала ни достройку, ни переоборудование крейсеров пр.68бис.

Крейсер «Дзержинский», переоборудованный по проекту 70Э с установкой ЗРК М-2.

Пусковая установка ЗРК М-3 (проект).

Ракетный крейсер пр.64(схема А. Соколова).

ЗРК М-2 «Волхов-М» был установлен на крейсере «Дзержинский», переоборудованном в 1957–1958 гг. по пр.70Э, при этом только третья башня главного калибра уступила место спаренной ПУ ракет. Большие габариты ЗУР ограничили боекомплект всего десятью ракетами, а применение токсичных, агрессивных и огнеопасных компонентов топлива создавало предпосылки для аварий и катастроф.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: