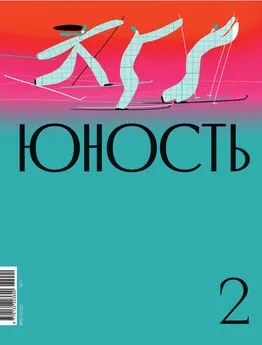

Коллектив авторов - Журнал «Юность» №02/2022

- Название:Журнал «Юность» №02/2022

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Журнал «Юность» №02/2022 краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Журнал «Юность» №02/2022 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Василь Василич лежал на коврике возле и, подперев голову рукой, глядел в огонь. Повернулся вдруг к товарищу:

– Странно! Мы с тобой ради развлечения куче рыбы жабры да рты порвали, и ничего, мы после этого – спортсмены. А они на еду да ради небольших деньжат ловят. И они – браконьеры…

Николай Сергеич аккуратно снял тяжелый котел, поставил на песок возле костра, дров подбросил и стал разливать водку. Огонь примолк на время, потом затрещало, затрещало, к небу полетели искры. Енисей не было слышно, им только пахло сыро сквозь запах дыма.

Анна Матвеева

Родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Первые публикации появились в середине 90-х годов. Автор множества книг: «Заблудившийся жокей», «Па-де-труа», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» («лучшая вещь в русской литературе 2001 года», по мнению Дмитрия Быкова), «Небеса», «Голев и Кастро», «Найти Татьяну», «Есть!», «Подожди, я умру – и приду», «Девять девяностых», «Завидное чувство Веры Стениной», «Призраки оперы», «Лолотта», «Горожане», «Спрятанные реки». Лауреат премий Lo Stellato (Италия), журнала «Урал», премии имени Бажова, финалист российских литературных премий – имени Белкина, Юрия Казакова, «Большая книга», «Национальный бестселлер», Бунинской премии и др. Произведения переведены на итальянский, английский, французский, чешский, китайский, финский, польский языки.

Свеча Святой Анны

Рассказ

…Произведения искусства – не сестры милосердия. Кто ищет утешения, должен молиться.

РемаркИкона – не портрет.

А все же лик.

Моя привычка молиться по утрам сразу после того, как проснусь и открою шторы (за ними может обнаружиться все что угодно, я живу в интересном дворе), – неотменима, но по сути своей это почти что гигиеническая процедура. Я едва продвинулась за последние двадцать лет – примерно столько заняли мои неловкие попытки воцерковиться, ну или хотя бы не чувствовать себя в храмах совсем уж ряженой самозванкой.

Тем не менее я молюсь каждый день, и у меня даже есть два любимых складенька, на которых пришлось менять крепления, – складеньки объездили со мной полмира.

От традиционного портрета икона отличается не только предназначением, но и стилем изображения: здесь нет светотеней, нет тех ухищрений, что придают написанным на плоской поверхности лицу и фигуре объем и пресловутую живость. Образ, как говорят иконописцы, должен быть светоносен целиком. Даже если мы в точности знаем, как выглядел святой (например, царственные страстотерпцы или Матрона Московская), иконописец избегает фотографического сходства – он пишет лик более общим, условным. И все-таки узнаваемым.

Иконы моего детства – бабушкины и тети-Марусины, самой богомольной во всей нашей семье женщины, – были спрятаны за стеклом и украшены искусственными цветами. Я их редко разглядывала, разве что Богородицу – бессонной ночью на нее было очень удобно смотреть. Цветы я помню лучше, крепче лика.

А крохотную иконку святой Анны Кашинской мне подарила племянница, еще когда училась в школе. Таким образом, я знала об этой святой лишь то, что она есть. Даже не произносила правильно ее имя – пытаясь облагородить, уйти от сермяжной «каши», говорила, по-моему, Каши́нская.

Тогда как она, конечно же, Ка́шинская, по городу Кашин.

Да и в чудеса я тоже как-то не очень верила, точнее, считала, что они могут случиться с кем угодно, только не со мной. «Чуда не произошло» – девиз всей моей жизни (и внизу, мелким шрифтом: «…но я не жалуюсь!»).

Вдруг накануне деловой поездки в Тверь мне написала хорошая знакомая из Петербурга. После Твери я как раз собиралась в Петербург на несколько дней. Стандартный маршрут императрицы – с ночевкой в путевом дворце, то есть в отеле туристического класса.

«Я сегодня встретила О. , – писала знакомая, – она спросила, как у вас дела, и сказала, что если вы вдруг соберетесь в ближайшее время в Тверь, то вам нужно обязательно посетить места, связанные с Анной Кашинской» .

Я в этот момент как раз упаковывала вещи в чемоданчик, и после этих слов они у меня посыпались в разные стороны.

«А вы, я извиняюсь, откуда знаете про Тверь? – поинтересовалась я. – Я никому не рассказывала, в соцсетях не писала!»

«А я и не знаю. Это просто предположение О.».

О., в отличие от меня и моей знакомой, была женщина богомольная, вот ее бы в храме точно никто не принял за ряженую самозванку.

Я писала в Петербург на телефоне и одновременно с этим гуглила в компьютере святую Анну Кашинскую. Выходило по всему, что молятся ей в очень трудных жизненных ситуациях – при тяжелой болезни, например, и других испытаниях. Была благоверная княгиня Анна сначала ростовской княжной, а потом – женой святого Михаила Тверского, похоронила чуть ли не всю свою семью, после чего приняла постриг с именем София (Ефросинья), а жила в Кашине, где и хранятся ее мощи. Город святой Анны стоит на берегу реки Кашинки, причем русло ее изгибается так затейливо, что образует петлю в виде сердца. Или китового хвоста.

В схиме к монахине вернулось имя Анна.

Интересный факт – когда Кашинскую прославили в лике святых, довольно быстро после этого случилась деканонизация. Это когда из святых как бы отчисляют за несоответствие званию.

В случае со святой Анной решение принимала целая комиссия во главе с патриархом Иоакимом. Осмотрев нетленные мощи святой, обнаруженные спустя триста лет после конца ее земной жизни, отцы обратили укоризненное внимание на то, что пальцы княгини сложены двуперстно. Это открытие могло усилить старообрядцев, с которыми шла тогда лютая борьба, – троеперстие провозглашалось единственно верным перстосложением. Хотя дело было не только в этом, просто житие многоскорбной княгини составлял старообрядец Игнатий Соловецкий, один из видных тогдашних диссидентов, бывший ко всему еще и сторонником самосожжений.

Решено было Анну Кашинскую из лика святых отчислить, мощи ее захоронить, раку уничтожить, храм в ее честь переименовать, иконы изъять, а житие подвести под анафему. И все те чудеса, все исцеления, которые происходили на мощах святой, отныне полагалось считать не чудесами , хотя они продолжали происходить вне зависимости от решения отцов церкви. Их запоминали, записывали, передавали от отцов к детям, от дедов к внукам. Княгиня хранила родной город от войн, смертей и мора, исцеляла больных и помогала обездоленным. Постепенно к Анне Кашинской вернулось и официальное почитание, которое было у нее забрано, – но уж очень постепенно, неспешно. Несколько веков на все это ушло. Решение о повторной канонизации подписал уже Николай II в 1908 году. Стали появляться иконы благоверной княгини – на моей святая стоит на берегу реки и, как сказано в описании, «вопрошающе и смиренно взирает на Господа, появившегося в небе, на заднем плане видны здания монастыря, где жила святая, и Успенская церковь, где покоятся ее мощи».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: