Журнал Поляна - Поляна, 2013 № 03 (5), август

- Название:Поляна, 2013 № 03 (5), август

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская редакция

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал Поляна - Поляна, 2013 № 03 (5), август краткое содержание

Независимый литературно-художественный журнал, публикующий произведения современных российских и зарубежных писателей. Представляет поэзию и прозу, публицистику и эссеистику, литературную критику и воспоминания, основанные на реальных исторических событиях. Вы узнаете о литературных новинках, откроете новые имена, ощутите пульс современной российской литературы. Кроме того, на страницах издания — полемика и независимый взгляд на развитие литературы, широкая палитра мнений и подробное освещение современных тенденций. Среди авторов как известные литераторы, так и молодые талантливые сочинители. Журнал адресован широкой аудитории.

Поляна, 2013 № 03 (5), август - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако вернемся к композиционным особенностям «похвального слова». Выше мы уже отметили, что взор Лисицы прикован к «лицу» Вороны: шейку, глазки, перушки, носок в совокупности обрамляют вожделенный кусочек сыра. Но это только внешняя сторона, самый верхний слой смысла — все обстоит гораздо интереснее. Дело в том, что у «приветливых слов» Лисицы имеется культурно-исторический прецедент, ориентацию на который — хотя бы на подсознательном уровне — не могли не различать современники баснописца. Итак, схема похвалы такова:

голубушка > красивое «лицо» > «сладостный, весьма приятный, пленяющий» голос > просьба спеть.

А теперь вспомним: « Голубица <���…> покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно » (Песн. 2:14). [63] Ср. также: «Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его » (Песн. 8:13); «ты прекрасна! глаза твои голубиные » (Песн. 1:14); «ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими» (Песн. 4:1).

Совпадение практически стопроцентное. Однако это не единственная перекличка крыловской басни с ветхозаветной «Песнью песней». Буквально следом за приведенным стихом читаем: «Ловите нам лисиц, лисенят , которые портят виноградники , а виноградники наши в цвете» (Песн. 2:15). Если принять распространенное мнение, согласно которому виноградники аллегорически обозначают красоту, чистоту, свежесть, молодость Суламиты — т. е. ее природные дары, — то ее признание в том, что она «собственного виноградника <���…> не стерегла » (Песн. 1:5), довольно легко экстраполируется на басенную ситуацию: Ворона не сберегла своего «виноградника» — и речь идет, конечно, не столько о кусочке сыра, сколько о внутреннем мире, деформированном самолюбованием и тщеславием.

Пожалуй, сопоставление с «Песнью песней» позволяет объяснить еще одну странную деталь, а именно породу дерева, на котором расположилась на завтрак Ворона. «В докрыловской традиции <���…>, — пишет в связи с этим С. А. Фомичев, — казалось несущественным, на дерево какой породы уселась ворона со своей добычей (только у Сумарокова сказано конкретно: „на дуб села“ ). У Крылова же — ель; возможно, это подсказано известным русским обычаем вывешивать на кабаке еловую ветку, что обусловило фразеологическую синонимичность: ель — кабак ; ср.: „идти под елку“ (в кабак); „елка (кабак) чище метлы подметает“» (курсив авт. — А. К. ) [64] Фомичев С. А. , указ. соч. — С. 269.

. В эти рассуждения вкралась явная неточность: в докрыловской традиции о породе дерева говорилось не только у Сумарокова — в поле зрения исследователя не попала Ворона из притчи Д. И. Хвостова, присевшая «на кусток ореховый ». Представить ворону, сидящую на кусте орешника, довольно трудно — кажется, «отец зубастых голубей» здесь, как это часто с ним случалось, несколько увлекся [65] Любопытно, что в «Песни песней» фигурирует ореховый сад: «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?» (Песн. 6:11). Однако здесь имеются в виду не ореховые «кусточки», а деревья, на которых растет грецкий орех.

. Однако отдадим ему справедливость: именно он первым понизил статус «пиршественного» локуса — Крылов же «всего лишь» придал находке Хвостова более естественное «хвойное» обличье.

Но что сказать о «кабацком» генезисе крыловской ели? Полностью исключать возможность существования указанной С. А. Фомичевым ассоциации не следует, однако квалифицировать ее скорее надо как фоновую, маргинальную. Во всяком случае басня не содержит каких-либо дополнительных «зацепок» такого рода. Полагаю, что ель у Крылова навеяна ветхозаветным текстом: «ложе у нас — зелень ; кровли домов наших — кедры , потолки наши — кипарисы » (Песн. 1:15–17). В Библии (в том числе и в «Песни песней») образ кедра , как правило, выступает в качестве метафоры (или элемента сравнения) красоты, богатства, роскоши, крепости, долголетия, мудрости, царственности [66] Ср.: «вид его подобен Ливану, величествен , как кедры » (Песн. 5:15); «если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками » (Песн. 8:9); «Глас Господень силен, глас Господень величествен. Он высекает пламень огня, сокрушает кедры, кедры Ливанские» (Пс. 28:3–8); «Я возвысилась , как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских» (Сир. 24:14) «праведник <���…> возвышается подобно кедру на Ливане» (Пс. 91:13) и т. д.

. Другое дело, что исполненный поэзии библейский образ в пространстве русской басни теряет свою символическую насыщенность: фигурально говоря, остается лишь «хвойность» дерева, избранного Вороной для утренней трапезы. Это и понятно: кипарис и кедр не столь обильно произрастают на Ближнем Востоке и в силу этого высоко ценились в древности, тогда как на Руси ельники не переводятся. Получается, что «царь-птица» облюбовала себе как бы «царственное древо» — что ж, как говорится, по Сеньке и шапка… [67] Ср., кстати, две эпиграммы Н. П. Николева на Наполеона, который, «оставя Москву, похитил с Ивана Великого крест, думая, что он золотой <���…> но <���…> крест медный <���…>»: Зачем Наполеон с потерею несметной Спешил пролезть в Москву из отдаленных мест?… Затем, чтоб получить венец бессмертный: С Иван-великого спилить еловый крест. Зачем Наполеон из отдаленных мест Тащил в Москву свое тщеславие геройско ? Затем, чтоб, потеряв сокровищи и войска, С Иван-великого снять деревянный крест. ( Н. П. Николев — Д. И. Хвостову , 5 ноября 1812 года // Письма русских писателей XVIII века. — Л.: Наука, 1980. — С А\Х ). Еловый / деревянный крест в данном случае оказывается изоморфным медному , т. е. во всех случаях подчеркивается «неблагородство» материала, символизирующего несостоятельность Наполеона и беспочвенность его притязаний на величие.

Но вернемся к нашим сопоставлениям. Сближает Ворону с героиней «Песни песней» и портретная деталь: «… черна я, но красива… Не смотрите на меня, что я смугла …» (Песн. 1:4–5). Однако смуглость кожи Суламиты — не врожденный, а благоприобретенный признак: «солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники» (Песн. 1:5), — объясняет она. А что, интересно, сказала бы о своей черноте Ворона?

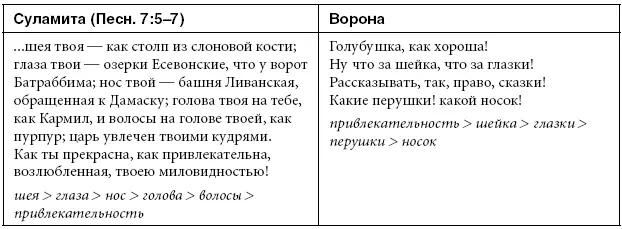

Не менее интересные результаты дает сравнение развернутых портретных характеристик ветхозаветного и басенного персонажей:

Как видим, структуры портретов практически совпадают — за исключением того, что общая оценка облика (привлекательность) в первом случае заключает, во втором — открывает описание; кроме того, в портрете Суламиты сначала упоминается нос, а после волосы, тогда как перушки (Вороньи «волосы») предшествуют носку. А как иначе? Сыр, как магнит, притягивает взор голодной Лисицы, которая и Ворону-то увидела не сразу — лишь после того, как ее «сыр пленил».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: