Людмила Сидорова - Пушкин – Тайная любовь

- Название:Пушкин – Тайная любовь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-095972-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Сидорова - Пушкин – Тайная любовь краткое содержание

Пушкин – Тайная любовь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не торговал мой дедблинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками… (III, 261)

Он как будто не понимает, почему для Бакуниной лучше быть женой ничем, в сущности, не выдающегося человека Александра Полторацкого, чем его самого – гениально умного, талантливого и родовитого? Не перестает затрагивать его сословная тема и в 1836 году, когда он публикует в «Современнике» свои «Table-talk». Среди застольных разговоров о Потемкине есть такой: « NN, вышедший из певчих в действительные статские советники, был недоволен обхождением князя Потемкина. «Хиба вин не тямит того, – говорил он на своем наречии, – що я такий енорал, як вин сам». Это пересказали Потемкину, который сказал ему при встрече: «Что ты врешь? какой ты генерал? ты генерал-бас». (ХII, 173)

Этот NN – дед Александра Александровича, уже упоминавшийся в рассказе о его тетке Елизавете Марковне Олениной ее отец, при Екатерине II – руководитель императорской Придворной капеллы Марк Федорович Полторацкий, который удостоился чина действительного статского советника, уравнивающего его с генералами, в 1791 году. Превратности судеб Бакуниной с внуком Павла Марковича, как видим, сгладили, упростили этот сословный мезальянс.

В день венчания Екатерины с Александром Полторацким, 30 апреля 1834 года, Пушкин писал из Петербурга уехавшей гостить к своей родне в Ярополец супруге Наталье Николаевне: «…подружился опять с Sophie Karamsine. Она сегодняна свадьбе у Бакуниной». (XIV, 137) Если бы и сам он в этот день гулял там, как совершенно безаргументно предполагают довольно многие пушкинисты, дата на письме была бы, ясное дело, другая. И последовало бы хоть какое-то впечатление об этом виденном им собственными глазами событии, поскольку оно, похоже, небезынтересно и для пушкинской супруги. Раз Пушкин упоминает в письме к ней о Бакуниной, значит, его Наталья, по крайней мере, знает Екатерину.

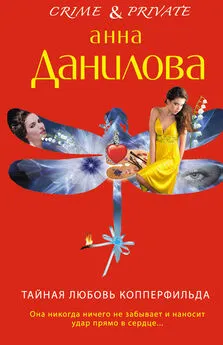

Портрет Е.П. Бакуниной, художник А.П. Брюллов, 1834 [167]

Пушкин на эту свадьбу ни хорошо знакомым ему по довольно пикантным обстоятельствам женихом, ни, пожалуй, слишком близко знакомой ему невестой быть приглашенным не мог. К чему обоим, начинающим новую жизнь, – давние неприятные воспоминания? Одному – о своей по молодости неосмотрительной связи с масонским орденом, которую до конца жизни теперь прервать и при всем желании невозможно. Другой – об искривившем ее женскую судьбу неудачном первом интимном опыте.

Не бывая в доме молодоженов Полторацких и после, Пушкин не видел, понятно, Екатерину в свадебном платье и на портрете, который написал все тот же давний ее наставник в рисовании акварелью Александр Павлович Брюллов.

Сильно нарумяненная и закутанная в белоснежные атлас и кружева, она здесь выглядит вполне защищенной, умиротворенной и довольной жизнью. Несмотря даже на то, что знает, что проходить она будет до конца ее дней в принадлежащей мужу глухой деревне Рассказово Тамбовской губернии. Кажется, ей ли, 17 лет проведшей в высшем свете, при царском дворе, радоваться такой перемене образа существования? Но она в реальности – как будто признающаяся в своих истинных чувствах и желаниях пушкинская Татьяна восьмой главы:

ХLVI

«А мне, Онегин, пышность эта,

Постылой жизни мишура,

Мои успехи в вихре света,

Мой модный дом и вечера,

Что в них? Сейчас отдать я рада

Всю эту ветошь маскарада,

Весь этот блеск, и шум, и чад

За полку книг, за дикий сад,

За наше бедное жилище,

За те места, где в первый раз,

Онегин, видела я вас… (VI, 188)

Напомню, кстати, что место, где Бакунина впервые увиделась с Пушкиным, великосветская деревня Царское Село. Время действия – невозвратная для них обоих первая молодость с его тогдашним идеалом безмерно уважающей своего мужа жены Екатериной Андреевной Карамзиной, в точном соответствии с характером которой сейчас поступает его Татьяна с влюбленным в нее Онегиным:

«Я вас люблю (к чему лукавить?),

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна». (VI, 188)

Выходя замуж, Екатерина как будто свободно вздохнула после многих лет тяжелого труда. Фрейлина Александры Федоровны Анна Шереметева, благословлявшая по поручению императрицы Екатерину на брак с Полторацким по обычаю иконой, после выхода Бакуниной замуж писала: «Она так счастлива, что плачет от радости» [168]. Хорошо видно, что нервишки у нашей героини давненько уже серьезно пошаливают…

Какой-то нереально жизнерадостной, болезненно восторженной выглядела Екатерина и на предыдущем портрете кисти все того же Александра Брюллова в период их примерно двухлетнего романа. Александр Павлович за долгие годы близкого знакомства со своей ученицей хорошо знал ее жизнь, понимал ее душу. Свободно растянутый рукой узел зацепленного за шею шелкового кроваво-красного шнурка на его портрете Екатерины – корректный намек на пережитую ею ужасную шнурочную петлю. Поддерживаемый этим шнурком белоснежный, как стерильная медицинская вата, меховой воротник такой же кроваво-красной «дедморозовской» шубейки – уточнение того, что несчастье с Екатериной, оставившее теперь уже подзажившую, побледневшую тонкую странгуляционную бороздку на шее под ее подбородком, имело место несколько лет назад зимой, в рождественские фрейлинские каникулы.

Белизна и пышность наряда Екатерины призваны убеждать в том, что наша девушка уже вполне оправилась от своей беды. Перенесенные страдания в ее облике на фоне густо нарумяненного лица выдают одни кажущиеся просто огромными «выцветшие» впалые глаза. Взгляд их грустен, холодноват и недоверчив, губы растягиваются в едва намечающуюся улыбку с заметным усилием. Лихо торчащий в прическе безоблачно-голубой бант и весь преувеличенно бодрый облик Екатерины призваны свидетельствовать о том, что она вполне научена собственным горьким опытом – уважает себя за то, что смогла выжить в экстремальной ситуации и впредь ни на какие мужские «удочки» ни за что не попадется. Это своеобразная ирония по отношению к Екатерине самого такого же, как все прочие мужчины, «рыболова» – имевшего с нею близкие отношения художника Александра Брюллова.

Е.П. Бакунина, художник А.П. Брюллов, 1830—18321

Это были последние столичные выполненные рукой мастера и симпатизирующего своей натуре человека портреты красавицы и светской щеголихи Екатерины Павловны Бакуниной. Словно ее прощание со своей амбициозной молодостью на грани перехода к новому – тихому, провинциальному – этапу ее жизни. [169]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: