Николай Богомолов - Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма

- Название:Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444814697

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Богомолов - Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма краткое содержание

Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 2: За пределами символизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В качестве комментария скажем, что Петровский сначала неточно цитирует стихотворение А.К. Толстого «По гребле неровной и тряской…» (в оригинале: «Всё это когда-то уж было, / Но мною забыто давно. <���…> И так же шел жид бородатый…» [334]), а затем, тоже неточно – стихотворение Вл. Соловьева «Милый друг, иль ты не видишь…» (в оригинале: «Только отклик искаженный / Торжествующих созвучий») [335]. Совершенно очевидно, что Петровский обращается к своему другу, поскольку ранее с ним беседовал на какие-то сходные темы, связанные одновременно и с музыкой, и с поэзией, и с философией. Ответное письмо Метнера дает нам более широко разворачиваемую перспективу, в которой все эти темы переплетаются еще теснее.

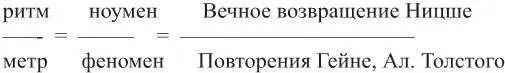

Что касается ритма и метра , то раньше всего предупреждаю Вас, что это мое различение (с которым, впрочем, согласен и Коля) есть нечто еретическое с точки зрения ремесленно-музыкальной. Иногда метр совпадает с ритмом, иногда нет. Чаще не совпадает. Еще чаще настоящего ритма нет, а есть только метр. Это относительно композиций. То же и относительно музыкантов. Далеко не у всех, быть может, у одного на сто, есть ритмичность, хотя бы и слабая, тогда как метрическое чувство (Taktgefuehl) – у всех более или менее не лишенных музыкальности лиц.

Ритмическое с метрическим смешивают даже те, которые сами обладают первым… Те, которые называют Гофмана сухим , именно и смешивают ритм с метром [336]; Гофман свободен (ритмичен), а не связан метром. У него величайший порядок в величайшей свободе и обратно. Тут узел и философский, и религиозный, и эстетический, и аскетический. Тут и amor fati…. Все это самое понятное мне; то, в чем я глубоко убежден; о чем говорить мне даже Вам, даже Бугаеву как будто больно. Я как будто боюсь, говоря , разочароваться в истинности своего мысленного ощущения. “Мысль изреченная есть ложь”. Просто, говоря словами Розанова, “я-то бездарен, да тема моя талантлива”. Конечно,

но это значит только что все, что наверху, – вместе, так же, как то, что внизу… Правда, “ритм” стремятся расширить; ритм исторического развития, ритм возвращения, вечности. И не без основания. Но кто же может, кроме Бога, ангелов и святых уловить этот ритм. Вместо ритма исторического развития мы имеем именно скованную метрику его (вроде Гегелевского диалектического развития на 3/4) или, вернее, несколько субъективных произвольных метрических фигур, только дающих, и то не всегда, отдаленное понятие о клочке ритма истории. Нечего и говорить о ритме возвращений вечности. Ведь это мировой пульс. Кто же может его слышать? Ведь для того, чтобы уловить частичку ритма, надо, быть может, прожить несколько тысячелетий. Тут опять область, в которой страшно что-нибудь решать, устанавливать; непременно установишь что-нибудь в роде 3/4, 2/4; и т.д. Это – несказанное и иррациональное.

Вот почему остается радоваться множественности ритмов отдельных духовных (или душевных) единиц (личностей) вместо недостающего нам единого ритма. “Alles Vergaengliche ist nur ein Gleichniss” – вот ритмичность Гете. Мотив 9-ой симфонии – ритмичность Бетховена; именно ритмичность, а не метрика, ибо дактиль Гете звучит иначе, чем у Гомера и 4/4 Бетховена иначе, чем таковые же у Баха. В ритмическом движении чувствуется пересечение, совмещение, противотечение нескольких движений.

Alles Vergaengliche

∪∪∪ –′– ∪∪

вот уж 2

–′– ∪∪ –′– ∪∪

То, что Вы называете “качеством” ритма, не есть 2/4, 3/4 и т.п., а только своеобразное пользование этими метрическими фигурами. В едином ритме, в мировом пульсе качества уж нет. Я вполне понимаю, что молния, сочетавшая у Вас понятия “вечного возвращения” и “ритма” осветила Вам необъятные созерцательные горизонты. Но слишком невелик духовный мистический опыт человечества, чтобы можно было после этой молнии не только ощутить радость, но и что-то знать. │ –′– ∪ │ – нам известно; мы думаем, что это хорей, а вдруг это только часть дактиля? [337]

Этот фрагмент большого письма нуждается в еще более существенных комментариях. Прежде всего, это относится к музыкальным именам и явлениям времени. Коля – конечно, брат Э.К. Метнера композитор и пианист Николай Карлович (1880–1951), который был для него идеалом музыканта. Гофман – знаменитый пианист Иосиф Гофман (1876–1957). Никиш – один из лучших дирижеров того времени Артур Никиш (1855–1922). «Мысль изреченная есть ложь» – строка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium!». Цитата из Розанова точно звучит: «Я – бездарен; да тема-то моя талантливая» [338]. Знаменитые Гётевские строки – из второй части «Фауста». Но не менее существенно было бы выяснение музыкального понимания соотносительной пары «ритм – метр». Не будучи музыковедом, автор не решается выяснять этот вопрос в полном его объеме, ограничиваясь лишь цитатой из книги почитаемого Метнером автора: «Значение слов ритм и метр – собирательное. Под ритмом разумеют все, что касается длительности и отношения длительностей между собою. Под метром – все, что касается такта и отношения тактов между собой (такт есть соединение 2-х или более длительностей в одно целое)» [339]. Вместе с тем не исключено, что при разговоре о ритме Метнер опирался на работу Р. Вестфаля [340], где сравниваются ритмы музыкальные и поэтические, причем в качестве образца разбираются «Ода к радости» Шиллера, звучащая в финале 9-й симфонии Бетховена, а также стихи Гете (хотя и не те, что в рассуждениях Метнера).

Получив это письмо, Белый откликнулся на него большим посланием, написанным 14 февраля. В нем он, как легко заметить, пользуется рассуждением Метнера лишь как одним из дополнительных аргументов в изложении своих идей.

Я никогда не удовольствуюсь Символом. Всякое религиозное событие для меня “ само по себе” т. е. воплощено. Выражение “объективация этого воплощенного на степень идеи” означает: я не принимаю никакого участия в воплощении религиозных истин; я не теург; но я извне созерцаю эти волевые движения, призывающие магически “ божественные вибрации ” (простите!); созерцаю их идею: ибо воля и идея , хотя глубоко не совпадают друг с другом, но лежат на одной плоскости по отношению к “ сократическому человеку” , о котором Ницше говорит, что его время проходит. Если же принять во внимание все то, что В. Соловьев почти гениально говорит о классификации идей в “ Чтении о Богочеловечестве” , то Мировая Идея (София) будет почти у порога сущности (метафизической воли). Равнодействующая между теософией и теургией будет заключаться в расширении идейности в вещах до степени родовых и т. д. идей. А так как идея по существу своему символична (во временном вневременное – σύμβολον), то в расширении и углублении символа и будет заключаться это слияние теософии, как начала и теургии, как конца. Скажу далее: эзотеризм эзотеризма, т.е. символ символа уже близит к воплощению. Узел между символическим и воплощенным заключается в том, чтоб найти меру между этими оттенками сокровенного. Между теософией, понимаемой символически, и между теургией, понимаемой окончательно и буквально (т.е. соединенно до конца) есть узел, но не пропасть. Эта пропасть была бы в том случае, если бы теософия только занималась аллегориями. Но я верю, что она глубже, т.е. что она символична. Здесь касаюсь о четырех стадиях 1) как таковое, 2) как аллегория, 3) как символ, 4) как воплощение т.е. опять-таки как таковое , но иною, истинной реальностью. Как будто здесь на четвертом понимании отпадают несовершенства первых трех стадий (придатки и отягощающие хвостики) и действительность является законченно цельной. Это опять-таки возвращение (везде возврат). При таком естественном последовательном переходе от образа сквозь символ (т.е. музыку, ибо самый совершенный символ – музыкальное сочетание звуков, вопиющее к Вечности) к новому образу (“ Новая земля, новое небо”) уничтожается бездна между феноменальным и нуменальным Канта. Между тем отсеченность нуменального как вневременно-внепространственного создает весь тягостный ужас, зной без исхода кантовской философии, понимаемой формально, т.е. логически. Вы понимаете – тут крышка, грозно нависающая – в этих априорных формах познания, не высвеченных символом. Это все еще только вторая стадия аллегорическая, завершаемая гносеологией, как наиболее совершенной и наиболее безнадежной философской формой изыскания. Отсюда – или 1) ужас отчаяния, 2) или последовательное умерщвление самого себя – разложение души с атрофией чувства и воли, 3) или выход к символам. В символизме мы уже стоим по ту сторону даже гносеологии; гносеология – это уже оставленная нами оболочка; мы имеем право на это всей историей философии. В символизме к пяти чувствам прибавляется и шестое – чувство Вечности: это коэффициент, чудесно преломляющий все; тут после душного замкнутого пространства, ограниченного временем, пространством, причинностью, раздается радостно-освобожденный и вместе недоумевающе-испуганный возглас: “Вижу, знаю” . Тут впервые появляется язык вершин, не боящийся противоречий, – тут танец веков, тут уже не метр мира, тут чистый, божественный ритм (ах, как вы чудесно писали Ал. Серг. о ритме и метре. Только с одним я не согласен: с необходимостью тысячелетий для уловления ритма мира). Да и кроме того: при логических формах (аллегориях) оставаться нельзя еще и потому, что ведь помимо ужаса гробовой крышки – кантовского ужаса в истории философии дан теоретический выход отсюда еще Шопенгауэром, который различием форм познания мыслящего от откровенного (интеллектуального) обосновал и предоставил для потомства право пользоваться так называемым “ психологическим методом” – выдал патент на него. Ницше этим пользуется с правом. Ницше не философ, но он и философ , ибо и теоретически кровно связан с Шопенгауэром – этим достойным продолжателем Канта. Ницше связан с Кантом. Да. Это так [341].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: