Новелла Матвеева - Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи

- Название:Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02859-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Новелла Матвеева - Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи краткое содержание

Новую книгу известной поэтессы Новеллы Матвеевой составляют ее воспоминания, эссе и лучшие стихотворения, что закономерно, поскольку ее проза неотделима от ее поэзии. От светлых романтических стихов Н. Матвеевой были в восторге К. Чуковский, С. Маршак, Л. Утёсов. Многим известно обаяние ее знаменитых песен «Какой большой ветер…», «Цыганка-молдаванка», «Мой караван шагал через пустыню…», «Девушка из харчевни», «Ах, как долго, долго едем…», «Платок вышивая цветной…» и др. Любители поэзии знают, с каким совершенством владеет Матвеева иронией, как остроумны и опасны ее эпиграммы, памфлеты, политические инвективы. А ее сатира и публицистика — вызов всем мировым и отечественным негодяям и подлецам, клеветникам России. Воспоминания поэтессы можно определить ее же словами как «личный эпос». В этом эпосе — отблески мировой культуры, на которой она выросла. Так, в книге есть блестящее эссе-сновидение «Опыт грёз» о разгадке убийства Кристофера Марло, на других лежит золотой отблеск художественного опыта Гофмана, Кафки… Повествование «Мяч, оставшийся в небе», посвящённое «утреннему свету детства», наполнено той красотой и таинственностью, детской доверчивостью к миру, которые остаются в памяти от чтения лучших страниц о детстве С. Аксакова, Л. Толстого…

Мяч, оставшийся в небе. Автобиографическая проза. Стихи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

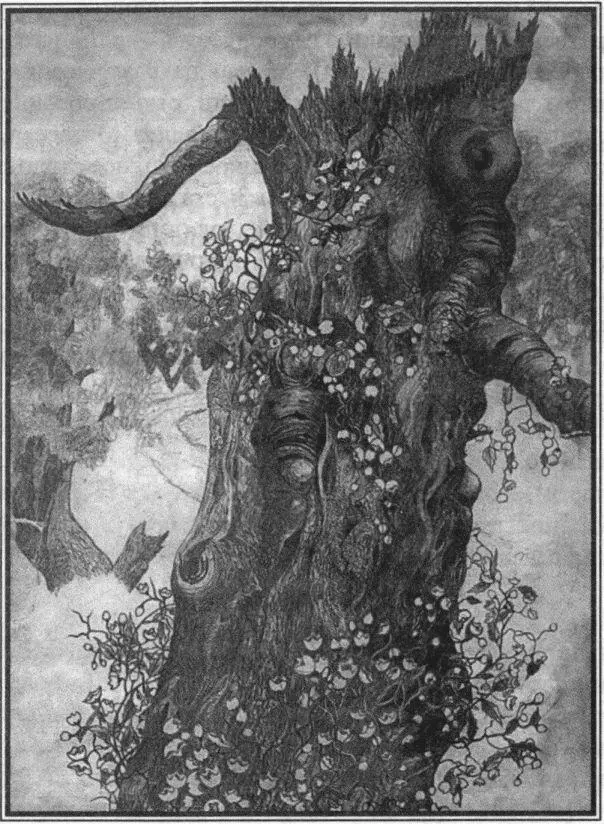

«Цвел ли, не цвел ли в долине жасмин…»

Старое дерево и жасмин.

Рисунок Новеллы Матвеевой. Конец 1940-х гг.

МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ

Аркадские пастухи

Родилась я в Царском Селе. И это было с моей стороны уже нескромно, потому что (надо ли напоминать?) именно там находится лицей, в котором учился Пушкин и в котором он был счастлив, как больше нигде. Таким образом, сама Судьба позволяет мне то, чего люди бы не позволили: повторить за великим поэтом:

…нам целый мир чужбина,

Отечество нам Царское Село.

К сожалению, на этом сходство мое с Пушкиным обрывается (о чём я, впрочем, могла бы и не сообщать!). Да и оставалась я в «садах лицея» недолго. Когда у меня спрашивают — помню ли Царское Село, я обычно, шутя, отвечаю, что меня оттуда увезли в бессознательном состоянии. (То есть ещё до обретения сознательного взгляда на мир.)

«Жители Аркадии счастливой» [2] Аркадия — в античные времена единственная страна на полуострове Пелопоннес (Греция), которой не коснулось дорическое переселение (дорийцы — одно из основных древнегреческих племён; на месте их расселения возникли такие государства, как Спарта, полисы Крита, Аргос и другие, уже отмеченные наличием рабовладельчества). В Аркадии сохранились ее древние обитатели, которые жили в основном скотоводством и земледелием, почти не знали промышленности, искусств (за исключением музыки), наук и пользовались у остальных греков славой гостеприимного и благочестивого народа. Позднейшие поэты изображали Аркадию райской страной невинности, патриархальной простоты и мирного счастья, а «аркадские пастухи» стали предметом особого рода поэзии. Так, самый знаменитый поэт императорского Рима Вергилий (70–19 гг. до н. э.) в своих буколиках (от гр. bukolikos — пастушеский) изображал Аркадию сказочной идиллической страной; в эпоху Возрождения итальянский поэт Якопо Саннадзаро (1456–1530) прославился прозометрическим романом «Аркадия», который определил развитие пасторального жанра (идеализированное изображение пастушеской жизни). В переносном смысле Аркадия — страна счастья.

, — счастливым голосом иногда произносила мать любимую, неведомую мне цитату. Может быть, из Филипа Сидни? [3] Филип Сидни (1554–1586) — английский поэт, писатель, блиставший при дворе королевы Елизаветы и считавшийся образцом рыцарства. Погиб у голландского города Зутпен во время войны Англии с Испанией. Автор пасторального романа «Аркадия», цикла сонетов «Астрофель и Стелла», а также трактата «Защита поэзии», которые вышли посмертно.

И этот возглас-вздох легко было отнести не только к её харбинскому детству, но и к периоду царскосельских рощ, где семья жила так недолго и — по странному совпадению — тоже счастливо! Можно подумать, что душа молодого Пушкина, «солнца русской поэзии», там, на лицейской земле, опекала моих родителей как достойных и горячих солнцепоклонников! Можно подумать, что во всех прочих краях России ему (Пушкину) сделалось потом не в пример трудно им помогать…

Убеждена, что места обитания гения, где он был более-менее продолжительно счастлив, благотворно действуют и на людей, в них потом поселяющихся. Злым людям и злой судьбе надо как-то особенно постараться, чтобы добиться ослабления волшебства местности, а то и полного исчезновения благотворного её влияния. Иногда мне кажется, что под давлением ужасающей непочтенности нашего века аура царскосельских рощ давно уже ослабла или угасла, что сам досмотр богов за ними отменен… А то опять вдруг подумается, что моим родителям не надо было уезжать оттуда так скоро.

Кто не помнит (хотя бы как я — по репродукции) картину Пуссена «Аркадские пастухи»! Пасли, пасли они своих коз, да и набрели вдруг на некое надгробие и никак не могут понять — что это такое; и читают надпись на камне, а всё равно не могут понять, — ведь сами-то они бессмертны! Вот и Царское Село в моём позднейшем представлении было Аркадией (ещё и от множества арок! ), а всё остальное в мире — всего лишь тем камнем с надписью, на который сразу же наткнулись аркадские пастухи — мои родители, — как только возымели неосторожность покинуть край, охраняемый божеством Поэзии. И с тех пор куда ни пойдут, — везде этот камень… Камень преткновения, которого только из Аркадии не видать было. И эту надпись давно уже читают многие люди нашего рода, а всё не могут понять её. И даже сами уже обучились нехитрому искусству исчезновения, а надпись понять всё не могут, ибо недоразумение, связанное с некоторыми из нас, распространяется и на них… Так — если не думала, то представляла я, когда узнавала Царское Село (по снимкам и гравюрам) как бы двойным узнаванием: то есть — «узнавала» в смысле — видела впервые и «узнавала» в смысле — видела не впервые. Да: всё-таки как будто не впервые видела я свою родину, которую воспринимала почему-то и как прародину, где и мои родители и я некое — очень короткое! — время были бессмертны.

Хотя настоящей моей прародиной был Дальний Восток, бесчисленные пёстрые образы которого, выступая рядом с отцовской пушкинианой, также начинали уже влиять на мою неоперённую личность. Но заявляли они о себе то во всеуслышание, то… тихо-тихо, потому что не пришло ещё тогда для меня время Страны прибоя . До неё ещё дойдет разговор в последующих главах. Однако уже сейчас мне любопытно отмечать наш фамильный путь, пролегавший от Крайнего Востока до Крайнего Запада!

Сознавать себя я начала в Москве, где, как это ни странно (и тут начинается уже какая-то иная «география»!), я как будто стремилась вспомнить о предшествовавшем небытии! Оглянёшься назад, так дальше не легче! Как сейчас помню, меня в детской-спальне оставляли на ночь одну. И тогда мне в голову начинали приходить вопросы, по-видимому, философской важности. Например: была ли я давно ? Была ли я… много, много, много раньше? И где находится это «раньше»? И… разве могла быть где-нибудь такая беспредельность, в которой не было ни моих мыслей, ни меня самой? От этих, всегда врасплох застававших меня, вопросов становилось не по себе. Хорошо ещё, что взрослые, уходя, оставляли включённым свет! (Вероятно, без света я вообще не засыпала.) Хорошо, что иногда на соседней койке ночевала сестра. Хорошо, что по стенам у нас всегда были развешаны, в основном выбранные мамой, картины; они уводили мысль от непонятной предмировой «пустоты» с её грозной беспредметностью. Тем меньше теперь понимаю: каким же образом я успела тогда добыть для себя чувство пустой стены? Разве что — мы не обжились ещё на новом месте и картины не сразу свои места заняли? Или я не вдруг их заприметила? Или — по малости лет — воспринимала их как бессмысленное нагромождение пятен?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Булат Окуджава - Заезжий музыкант [автобиографическая проза]](/books/1087743/bulat-okudzhava-zaezzhij-muzykant-avtobiograficheska.webp)