Павел Сюткин - Русская кухня: от мифа к науке

- Название:Русская кухня: от мифа к науке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785444820025

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Сюткин - Русская кухня: от мифа к науке краткое содержание

Русская кухня: от мифа к науке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

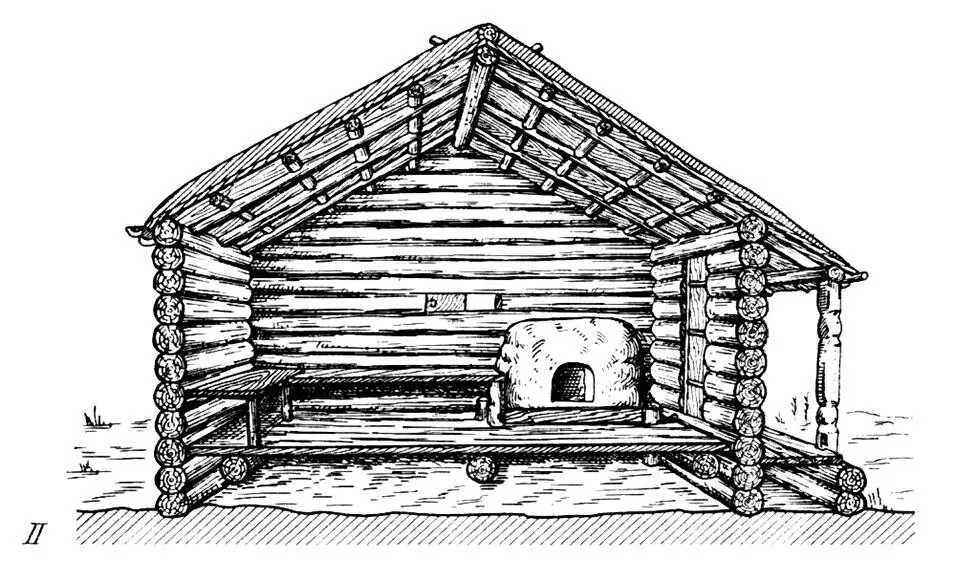

VIII–XII века.Раскопки культурных слоев времен Киевской Руси (вокруг Киева) стабильно дают один результат: древнейшие обитатели этого региона использовали для отопления и приготовления пищи глинобитные печи овальной формы. Естественно, они топились «по-черному» – дым безо всякой трубы попадал в дом и «вытягивался» через небольшое окошко в стене или потолке.

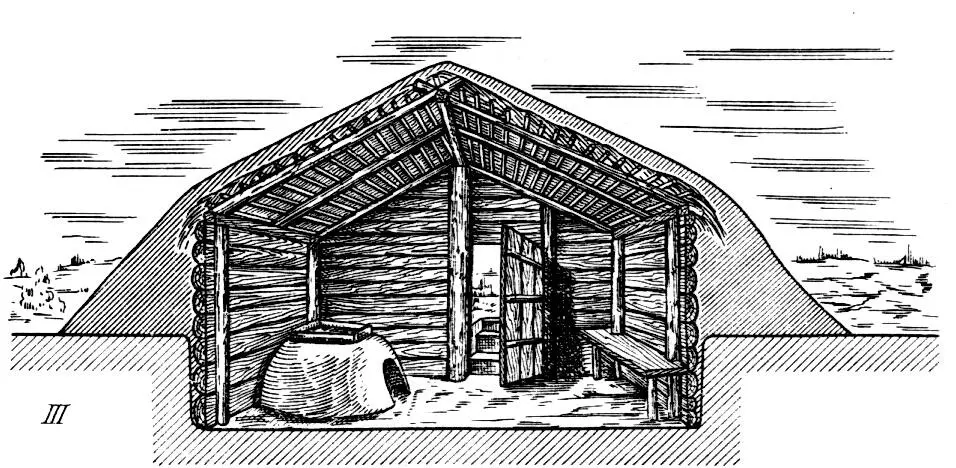

Русская изба Х века. Реконструкция из книги М. Г. Рабиновича «Очерки материальной культуры русского феодального города»

Аналогичная эволюция происходила и в других районах. Например, на Новгородчине. Славянские племена, заселившие не позднее рубежа 760–770 годов нижние берега Волхова (Старая Ладога), «принесли с собой развитую технику строительства наземных срубных домов, отапливавшихся печью-каменкой, располагавшейся в углу» 41 41 Кузьмин С. Л. Ладога в эпоху раннего средневековья (середина VIII – начало XII в.) // Исследование археологических памятников эпохи Средневековья. СПб., 2008. С. 77.

.

Это был, несомненно, шаг вперед в возможностях кулинарного использования очага. Вот только с классической русской печью этот очаг пока имел мало общего. Более того: ничего специфически русского (или славянского) в такой печи не было. Похожие сооружения встречались чуть ранее или позднее по всей Европе.

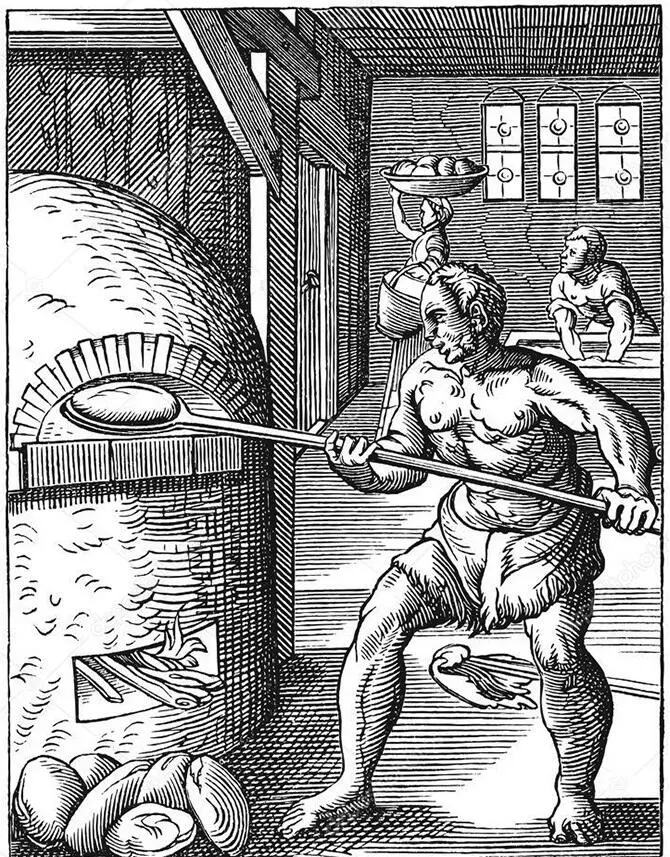

Пекарь. Гравюра Йоста Аммана из книги «Stände und Handwerker mit Versen von Han Sachs». 1568

Подобная конструкция печи – массовое явление для раннего Средневековья. Причем где-то аналоги сохранились до сих пор (превратившись, например, в итальянскую печь для фокаччи), где-то в большей степени эволюционировали. Но ничего специфического, свойственного только русской кулинарной практике, они не имели.

Предполагаем, что ставить горшок со щами можно и в такую печь. Однако, по мнению археологов, устье тех печей было очень узким (20–30 см) и не позволяло размещать внутри что-нибудь объемное (а семьи тогда были большие, и горшок был необходим соответствующий). Разгадка оказалась неожиданной. Ответ дали случайно найденные остатки верхней части печи. Свод ее был с отверстием, которое поначалу приняли за дымоотвод. Но затем стало очевидно: на это отверстие в своде печи устанавливался горшок, который полностью закрывал его своим днищем. И тут возникает вопрос: отличается ли чем-то радикально это от приготовления пищи на плите?

Реймсский кафедральный собор (XIII век)

А вот более важная деталь: в такой печи с отверстием вверху было бы крайне неудобно печь хлеб. Известно, что для этого нужен закрытый свод печи, поскольку под ним скапливается водяной пар, столь необходимый для правильного хлебопечения. Ведь даже в более поздних печах с трубами при выпечке хлеба закрывали вьюшку. Значит, перед нами опять не универсальное приспособление…

К XII веку практически на всей территории Древней Руси как в полуземлянках, так и в наземных жилищах утвердилась круглая глинобитная печь. При этом она все еще оставалась беструбной. Позже за ней закрепится название «курная»: дым шел прямо в избу 42 42 Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. Л., 1975. С. 150.

. По этой причине в домах отсутствовал потолок: над жилым помещением имелась только крыша, под которую и уходил дым. Чтобы его выпустить, открывали дверь и волоковое оконце, обычно находившееся на фронтоне избы. «Не терпевши дымной горечи, тепла не видать» 43 43 Даниила Заточника моление к своему князю Ярославу Всеволодовичу // Горожанский Я. Памятники древней письменности в русском переводе. М., 1886. С. 86.

, – эти слова Даниила Заточника (XIII век) точно передают ту атмосферу.

В середине IX–X веков печь по большей части представляла собой каменку (была сложена из камней), реже, преимущественно в Среднем Поднепровье, встречалась глинобитная печь (прямоугольная – в восточной и круглая – в западной части этого района) 44 44 Там же. С. 149.

.

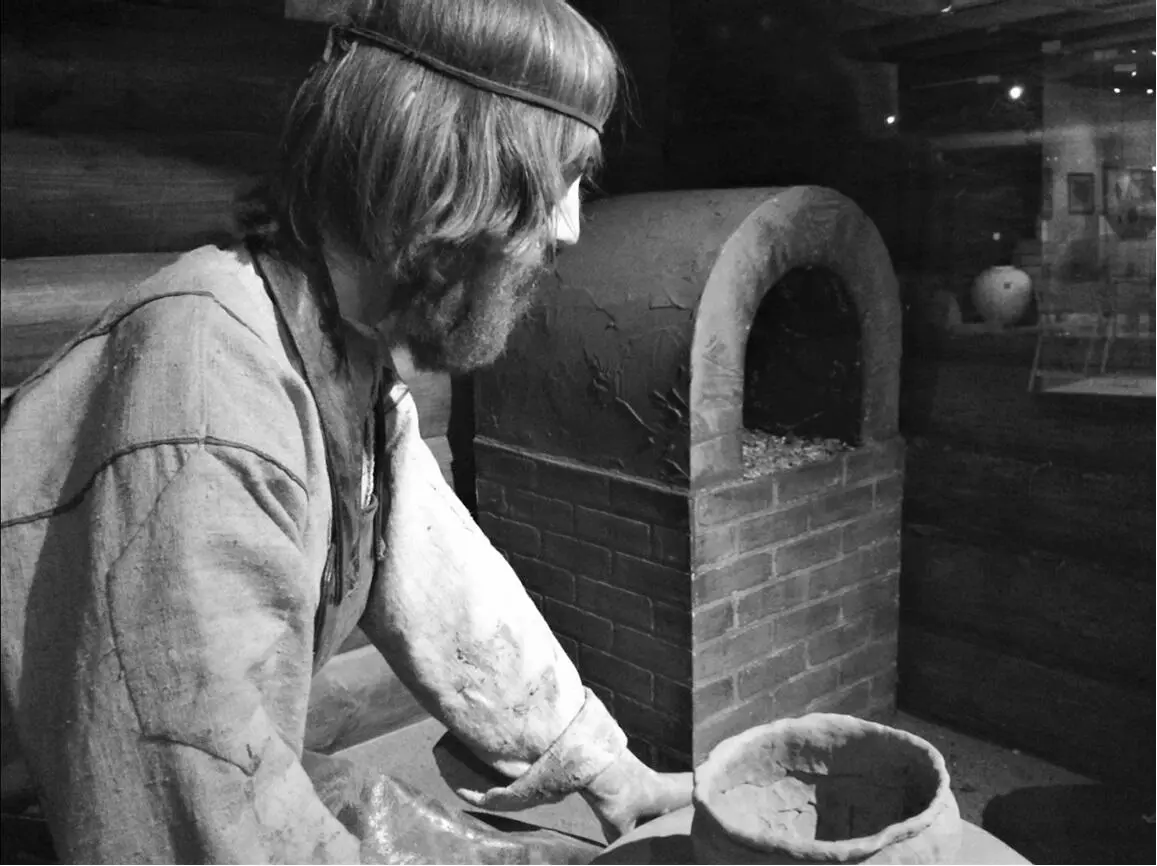

Русская печь XV века. Реконструкция Музея истории Москвы

XIII–XVI века.К XIII веку на Руси появляется тип сложного трехчастного жилища: два сруба (клети), соединенные сенями. Эта планировка делала дома более гигиеничными, позволяла иметь чистые пространства в глубине помещения. Расположенные близ двери печи создавали тепловой барьер, и жилище лучше сохраняло тепло.

Однако курные печи остаются и присутствуют в массовом обиходе примерно до XVI – начала XVII века. Так, в Домострое находим советы по должному содержанию печи:

А печи всегды посматривают внутри и на печи и по сторонам, и щели замазывают глиною, а под новым кирпичом поплатят, где выломалося, а на печи всегда было бы сметено, ино николи притчи от огня не страх и у всякой бы печи над челом был искреник глинян или железен и хоти низок потолок ино не страх от огня 45 45 Сильвестр. Домострой. М., 1990. С. 168.

.

То есть нет никакой трубы, а над челом (устьем) печи – приспособление, чтобы искры не разлетались вместе с дымом.

Об этом говорят и многочисленные свидетельства иностранцев-путешественников.

Вот что пишет Рафаэль Барберини (1565):

Дома в этом городе, как и в прочих городах и селениях, небольшие и дурно расположены, без всякого удобства и надлежащего устройства. Во-первых, большая изба, где едят, работают, одним словом, делают всё; в ней находится печь, нагревающая избу; и на этой печи обыкновенно ложится спать все семейство; между тем не придет им в голову хотя б провести дымовую трубу; а то дают распространяться дыму по избе, выпуская его только чрез двери и окна, так что немалое наказание там оставаться 46 46 Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в 1565 году // Сын отечества. 1842. № 6. С. 10.

.

Иоганн Брамбах в своем «Отчете о поездке Ганзейского посольства из Любека в Москву и Новгород» в 1603 году писал:

…в жилой горнице устраивается большая печь, служащая для трех целей: чтобы нагревать жилье, печь хлеб и варить кушанье и, наконец, располагаться на ней с женой и детьми на ночлег. Рядом с печью, немного повыше, устроены полати из досок, поддерживаемых шестами, куда они перебираются иногда с печи; но постелей у них не полагается, а спят прямо в одежде или закутавшись в разные лохмотья. В их избах совершенно темно, так как есть всего два-три отверстия, которые служат для выхода дыма, заменяют и окна 47 47 Поездка Ганзейского посольства в Москву (1603 г.) // Сборник материалов по Русской истории начала XVII века. СПб., 1896. С. 21.

.

Интервал:

Закладка: