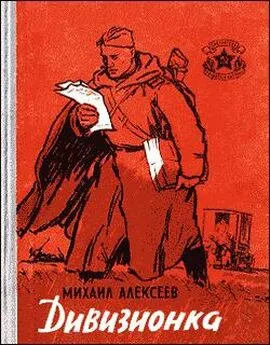

Михаил Алексеев - Мой Сталинград

- Название:Мой Сталинград

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- ISBN:5-86863-014-9, 978-5-86863-014-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алексеев - Мой Сталинград краткое содержание

«Когда я читал эту книгу, понимая, что это не роман, не беллетристика, а почти документальный текст, я все время думал: а может быть, Михаил Алексеев среди тысяч увиденных им в Сталинграде людей встретил и моего отца. Может, где-нибудь на полустанке, на перекрестках фронтовых дорог вдруг они на секунду встретились глазами. Может быть, события, описанные Алексеевым, теми же глазами видел и мой отец? Я читал "Мой Сталинград " глазами сына, потерявшего в Сталинграде отца, с надеждой, что на страницах книги я с ним хоть на миг, но столкнусь. Я не ведаю, где его могила. И поэтому, читая книгу, я загадочным образом отождествлял Михаила Алексеева со своим отцом. Отношусь к нему самому и к его книге по-сыновьи. Как к "литературному отцу ", хотя мы и пишем по-разному», - так говорит Александр Проханов о книге, которая стала одним из самых значительных явлений в литературе конца XX века.

В новом издании «Мой Сталинград» дополнен впервые публикуемыми письмами Михаила Алексеева 1942-1943 годов из осажденного Сталинграда.

Мой Сталинград - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кузьмич помянул о маленьком Адольфе так, мимоходом. А вот войска, которым, по словам бабы-путешественницы, нету числа и которые переправляются с левого на правый берег Волги против большого села в двухстах пятидесяти километрах южнее Сталинграда и направляются оттуда на северо-запад, очень даже заинтересовали старого вояку, который, пряча, сохраняя догадку при себе, спросил меня: «К чему бы это?»

Хотелось и мне задать этот же вопрос Воронцову, замполиту нашего полка, и я ждал лишь момента, чтобы сделать это. А теперь терпеливо прослушав все, что поведал мне Кузьмич, проводив его, я вернулся к товарищам, чтобы угостить их на прощание Кузьмичевым подарком.

После того как угостились, Василий Зебницкий попросил как-то уж очень трогательно:

– Ты уж заглядывай к нам!

– Ну а как же! Обязательно.

– Все так говорят. А уйдут...

– Да что с тобой, в самом деле?

– Да это я так. Не обращай внимания.

– Может, дома что? – на всякий случай спросил я.

– Да нет. Дома все хорошо.

А Николай Соколов, взявший за правило подтрунивать над Зебницким, называя его «угрюмым женатиком», не удержался и сейчас, чтобы не поддеть Базиля:

– А ты что, Михаил, разве не знаешь, что Вася наш страшный зануда?

– Ну, это ты брось, хохол! – вступился я за товарища. – Давайте-ка лучше споем на прощание.

– Эту, что ли? – живо отозвался Соколов.

– Эту, – сказал я, наперед зная, какую именно песню запоет Николай. И он запел. Украинцы все прекрасные певуны. Можно было бы ожидать, что Николай и запоет украинскую песню, а их у него великое множество, как у всякого хохла. Но запел он «эту», именно ту, которую я и имел в виду, ту, нашу любимую, подаренную нам Леонидом Утесовым, которая была как нельзя кстати для данного момента.

Соколов затянул своим полубасом, полубаритоном:

Были два друга в вашем полку...

Мы с Зебницким подхватили:

Пой, песню пой!

На нашу долю только и оставались три этих слова. Нам их вполне хватало, поскольку они исполняли чрезвычайно важную в любой песне роль припева. У меня был тонкий тенорок, до того тонюсенький, что его, к моей беде, легко можно принять за девчачий. Но в соединении с голосом Зебницкого, достаточно густым, да еще хрипловатым, каким он и должен быть у мрачноватого человека, мой, бабий, пробивался наружу каким-то звуком, необходимым Васиному голосу, как пристяжная, малосильная, но очень резвая лошаденка – коренному, держащему общее направление жеребцу. Впрочем, коренным-то по праву был у нас Соколов. Видя, что вдвоем мы неплохо справляемся с припевом, он, приноровившись к нам, продолжал:

Если один из них грустил,

Смеялся и пел другой.

Последнюю строку каждого куплета Николай подымал так высоко и с такой силой и страстью, что под ложечкой у меня появлялся холодок, в ушах звенело, а старая плащ-палатка, закрывавшая вход в нашу землянку, шевелилась, как живая.

И часто спорили эти друзья, —

заводил, ставя слова в растяжку, Николай. А мы с Василием тут как тут:

Пой, песню по-о-о-ой!

Соколов – уже в одиночестве – завершал:

Если один говорил из них «да»,

«Нет» – говорил другой.

И так пелась эта песня нами до конца, и очень обидно бывало, что ее кто-нибудь сторонний обрывал. Но на этот раз нам не помешали, и песня, набираясь силы и стройности, звучала все мощнее, ей уже было тесно в землянке, и она рвалась наружу, и вырвалась-таки, отбросив наше ветхое покрывало в сторону, и краем глаза я видел, как встряхивались ветви на нашей яблоне и с нее сыпались осенние листья.

В голосе Соколова зазвучало что-то щемящее, будто в нем появилась трещинка. Это тогда, когда он запел:

Однажды их вызвал к себе командир...

Пой, песню пой!

– На запад поедет один из вас,

– На Дальний Восток другой.

Мы с Васей притихли, заволновались, будто речь шла не о каких-то там неведомых нам друзьях, а о нас самих.

Друзья усмехнулись: «Ну, что ж».

Пой, песню пой!

«Ты надоел мне», – сказал один.

«И ты мне», – сказал другой.

Последний куплет мы уже пели в четыре голоса, пели с такою силой, что из глаз выскакивали слезинки не то от внутреннего восторга, не то от жалости друг к другу.

А северный ветер кричал: «Крепись!»

Пой, песню пой!

Один из них вытер слезу рукавом.

Ладонью смахнул другой.

В землянке стало тихо и почему-то тревожно. Всем захотелось выйти из нее.

Мы вышли, когда к нашему убежищу подходил Воронцов.

– Что это вы так распелись?

– Да вот провожали его, – и Соколов указал на меня.

– Не в другую же дивизию провожаете? – сказал Воронцов, стараясь упрятать под ушанку непокорные завихрения своих рыжих волос.

– Дивизия-то, товарищ майор, наша, но... Сам, что ли, Алексеев попросился к Павлову?

– Нет, не сам. Но и он, вижу, рад-радехонек уйти в батарею. Так ведь, старший лейтенант?

Я промолчал.

– Ну вот, видите!

Мои друзья стояли рядом и тоже молчали. Потом, не сговариваясь, сцепившись руками, обнялись. Все четверо. Воронцов при этом развел свои руки так широко, будто хотел обнять всех сразу, в том числе и себя. Вдруг в засветившихся его глазах мы увидели, что он хотел, но не мог сообщить нам, должно быть, очень важное и радостное, но вовремя спохватился, сделал над собой усилие и удержал рвущиеся наружу мысли в себе, сохранив их таким образом неизреченными. Воронцов даже вспотел, испугавшись того, что чуть было не проболтался. Мы это поняли и не домогались выудить из него тайну, которую он обязан строжайше хранить. Но была ли она для нас такой уж тайной?! Ведьмы тоже могли слышать, сопоставлять, обобщать увиденное и услышанное и делать наконец свои выводы, как, видно по всему, сделал их для себя Кузьмич из простой бабьей болтовни о переправе наших войск южнее Сталинграда. Он хоть и спрашивал себя: «К чему бы это?» – а сам-то, старый хитрец, уже знал, как и к чему. Майор уже оправился от испуга, даже повеселел, но это уж больше оттого, наверное, что приберег для меня, во всяком случае, большую и весьма радостную новость: в канун праздника для двенадцати человек из нашей дивизии вышло награждение – первое за время сталинградских боев. И среди этих двенадцати счастливчиков был и я. Медаль «За боевые заслуги», полученная мною, оказалась самой дорогой наградой. Ни два ордена Ленина, ни тоже два ордена Красной Звезды, ни еще два ордена Отечественной войны II степени, ни множество других орденов и медалей, полученных мною на войне и после войны, не могли ни умалить, ни приглушить в долгой жизни моей вот это. И не только потому, что она была первой, а главным образом потому, что выплавлялась в огне сталинградских сражений и является родной сестрой медали, которая так и называется: «За оборону Сталинграда», и лежат они у меня теперь особицей, рядышком, как две сестры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Алексеев - Стилет для «Тайфуна» [litres]](/books/1058334/mihail-alekseev-stilet-dlya-tajfuna-litres.webp)