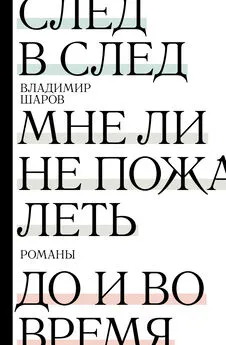

Владимир Шаров - Царство Агамемнона

- Название:Царство Агамемнона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-109454-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Шаров - Царство Агамемнона краткое содержание

Действие романа «Царство Агамемнона» происходит не в античности – повествование охватывает XX век и доходит до наших дней, – но во многом оно слепок классической трагедии, а главные персонажи чувствуют себя героями древнегреческого мифа. Герой-рассказчик Глеб занимается подготовкой к изданию сочинений Николая Жестовского – философ и монах, он провел много лет в лагерях и описал свою жизнь в рукописи, сгинувшей на Лубянке. Глеб получает доступ к архивам НКВД-КГБ и одновременно возможность многочасовых бесед с его дочерью. Судьба Жестовского и история его семьи становится основой повествования…

Содержит нецензурную брань!

Царство Агамемнона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Третьей работой Сметонина, что я вспомнила, – говорила Галина Николаевна, – была статья о Русской общине. Он писал, что если на территории, подотчетной крестьянскому «миру», происходило серьезное преступление – убийство, татьба, – власть требовала от полицейского урядника безо всякого промедления сыскать и представить разбойника. Но случалось, что вор долго не находился – может, был залетный – сегодня здесь, а завтра ищи ветра в поле, и тогда община, чтобы уладить дело, выдавала на правеж кого-то из самых пустых и никчемных своих членов.

Бедняга прежде знал, что для «мира» он обуза, что ни в крестьянском труде, ни в ремесле от него нет никакого проку, что он недоразумение, а не человек. Теперь же, без вины виноватый, он шел на каторгу, понимая, что крестьянский «мир» наконец сыскал ему применение. Подобрал очень важную и очень нужную службу, благодаря которой у общины и дальше не будет недоразумений с полицией. За это и сейчас, и потом его еще не раз помянут добрым словом.

Знаю, – продолжала Электра, – что сметонинские статьи, в не меньшей мере он сам, оказали на отца серьезное влияние. Еще с середины двадцатых годов отец работал над новой православной литургикой. Работал неровно, с долгими перерывами. И дело не в арестах и новых сроках, часто на полпути бросит писать какой-то кондак, чувствует, что еще не готов, что у него не получается. Но позже вернется, пойдет дальше. Потому что не оставляло, всегда было рядом, что это необходимо, что без этого мы уже никого и никогда не спасем.

Он не раз мне говорил, что литургия в переводе с греческого – «Общее дело», или «Общая повинность», и она, в сущности, ничем не отличается от каждому знакомой советской трудовой повинности, только здесь имеется в виду труд не человеческих рук, а души. И еще говорил, что как одно время не сравнить с другим – кажется, и лет прошло немного, а будто на другой планете, – так же работа души, которую требует от нас Спаситель.

Урок, что был назначен вчера, – сегодня о нем и помину нет. Может, ты его уже сделал, но, скорее, просто не справился, и Спаситель подыскал тебе что-то полегче, в общем, по силам. Всё другое, говорил отец, даже грех. Осталось только, что если, как и раньше, его боишься, – наложи на себя, возьми и честно неси спасительную для души епитимью. Это не было пустым суемудрием, с конца двадцатых по начало тридцатых годов, – продолжала Электра, – отец, как я уже говорила, тайным монахом скитался по городам и весям.

В домах, где ему, человеку божьему, давали приют, если хозяин или хозяйка просили, по всем правилам, то есть ничего не упуская и не сокращая, служил литургию; была надобность – исполнял и другие требы: крестил и венчал, исповедовал и отпевал. И вот он говорил, что раньше, едва возгласит «Елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся», в душе воцаряется покой и тихая радость. Что бы с ним тогда ни было, как бы тяжело ни приходилось, ни о чем плохом он больше не помнит. Спаситель взял его под Свою защиту, и он может не бояться ни зла, ни греха, ни смерти. И его паства, те, для кого он служил, говорили ему о той же самой тихой радости, о том же самом покое.

То есть это была высокая и прочная крепостная стена, за которой ты получал убежище, хоронился ото всего плохого, но за последние годы случилось столько страшного, что она как-то сразу не выдержала, пошла трещинами, вот-вот окончательно рассыплется. Они просили его: «Старче, старче, чего бы тебе не отслужить нам литургию, как служивали раньше, а то церкви по всей округе позакрывали, мы уже и забыть успели, как предстоять перед Господом».

И вот я служу, – говорил отец, – от канона ни единым словом не отклоняюсь, а покоя как не было, так и нет. Все боятся чекистов. Хозяева не о Спасителе думают, а о том, что городок у них маленький, люди друг друга знают, а тут под вечер столько народа, как по гудку, в один дом ломанулось, окна и двери позакрывали, уже три часа сидят, будто в осаде.

Ясно, что дело нечисто, что-то опасное, противоправительственное затевается. Надо спешить, бечь скорее в ГПУ, предупредить их, чтобы были настороже. А то неровен час и с тебя спросят, предъявят статью о недоносительстве. И вот паства отцовская не столько Богу молится, сколько пугается, что уж очень долго этот монах служит. На пустом месте рискуем, так можно и без головы остаться. Придут с обыском и всех заметут. Потом не отмажешься, до конца жизни на этапах ногами будешь глину месить.

И отец про себя то же самое думает. Если поймают, не пожалеют, дадут с прицепом и ему, и тем, кто собрал народ на сегодняшнюю службу. Дешево никто не отделается. Потому что тут и тайное общество, то есть организация, а к нему в придачу соучастие – это какую статью ни возьми, везде серьезный довесок. В общем, думает отец, как ни крути, получается, что мирская жизнь со своими чекистами как-то уж неправдоподобно быстро усилилась, а горняя, наоборот, слишком легко ослабела. Спасителя чекисты не боятся, живут так, будто Его нет и никогда не было. Оттого и Он перед ними пасует. Даже не знает, как треклятых окоротить.

И его нескончаемые странствия. Дома́, в которых отец то ли живет, то ли скрывается, необходимость за пару минут – часто добрые люди лишь в последний момент находили возможность его предупредить – собраться, бежать куда глаза глядят, главное – не оглядываясь, потому что на него, Жестовского, уже выписан ордер, за ним едут.

И вот эти бега, когда, задыхаясь, ничего не соображая от страха, только и слышишь, как кто-то за тобой гонится, стучит сапогами и ни на шаг не отстает, перемежаются долгими, иногда многосуточными ожиданиями нужного поезда на узловых станциях. Дальше медленный, скучный перестук колес, а в городок, который железная дорога обошла стороной, забыла его где-то на отшибе, еще более медленная подвода. Ее, если при деньгах, ты сам нанял, едешь себе барином, а коли на мели, подберут и везут бога ради. Еще медленнее, когда пешедралом идешь-бредешь каким-нибудь безвестным проселком, а то обычной тропой.

Как наказали, отсчитываешь развилки – одна, вторая, третья… тут вроде бы надо свернуть налево, и ты послушно сворачиваешь, но приходишь совсем не туда, куда рассчитывал. Кто-то что-то напутал или кто-то кого-то не понял, потому что кто его знает, где развилка, а где просто зверь прошел, примял траву. В общем, бывало, плутаешь по несколько дней, и хорошо, если летом и у тебя есть чем заморить червячка, и фляжечка есть, чтобы выпить во славу божию и на сон грядущий.

А зимой, на морозе, случается, так одеревенеешь, что руки-ноги не гнутся и ты по себе уже готов отходную читать, потому что, ясное дело, до тепла человеческого не дойти, околеешь прямо тут, посреди чистого поля. И потом, когда милостью божьей все-таки доползешь до какой-нибудь избы, сколько тебе ни наливают водочки, сколько ни парят в бане, на лежанке на печке до середины ночи так, болезный, дрожишь, что зуб на зуб не попадает”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: