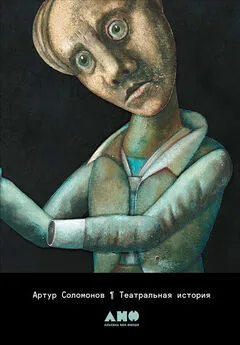

Артур Соломонов - Театральная история

- Название:Театральная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4662-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Соломонов - Театральная история краткое содержание

Действие разворачивается в прославленном московском театре и в одном из православных храмов. За власть над публикой и паствой борются режиссер и священник. Мир театра – смешной и трагичный – в романе показан как символ современного общества: артистов поглощают тщеславие и жажда самореализации; журналисты заняты поиском чего угодно, кроме правды; священнослужитель плетет интриги и вступает в альянс с «сильными мира сего». Но в театре кипят и другие страсти: сюжетная основа книги – непредсказуемая и драматичная история любви. В «Театральной истории» сплетаются смелая социальная сатира и глубокий психологический анализ, яркий юмор и захватывающий сюжет. Роман Артура Соломонова актуален, как сегодняшние новости, но его герои в той же степени принадлежат литературе, в какой и жизни.

Театральная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Двойственность положения ему нравилась: можно было сказать, что он устремился в возвышенные сферы и там сошел с ума, а можно – что все это неспроста и, спустившись с горних высей, он с собой принесет такое, что всем придется потесниться и поделиться.

Сильвестр Андреев не знал об этих имиджевых войнах. А когда стали пополняться счета театра и личный счет самого Андреева, он окончательно уверился, что Ипполит Карлович – его поклонник.

Андреев понимал, что в случае с «Ромео и Джульеттой» он перешел грань. Режиссер предполагал, что вызовет осуждение со стороны Ипполита Карловича, ныне православного, или, как говорил Андреев, «лицемерно православного». Но своим спектаклем он вмешивался не только в православные порывы Ипполита Карловича; он ставил под удар тщательно создаваемый образ покровителя высоких, безупречно нравственных искусств.

Чиновники из Министерства культуры смирились, что в этом театре полновластным хозяином стал спонсор. Смирились, конечно, не из высокохудожественных соображений, а из высокофинансовых. Точную цену чиновничьего смирения знал только сам Ипполит Карлович. Смирение чиновников было необходимо еще и потому, что некоторую плату с театра он все-таки взимал.

Семь лет в театре подчинялись негласному, но нерушимому правилу: Ипполит Карлович имел право выбрать себе на ночь актрису – как первого, так и сто первого плана, молодую или не очень. Любую.

Безусловно, Ипполит Карлович мог удовлетворить самую низменную и самую поэтичную потребность. Но больше всего он любил эти жертвоприношения от театра.

Знаком выбора был букет из сорока семи роз. Почему именно это число стало знаком приглашения в постель, не знал даже сам Ипполит Карлович. Но так повелось сразу после того, как театр стал хорошеть под воздействием его даров.

В театре Ипполита Карловича прозвали Берией за букет, которым он отмечал свою избранницу. Известно, что развратный начальник МГБ после каждой страстной ночи джентль– менски дарил своей новой любовнице букет. Правда, букет подносил шофер Берии, но ведь и в случае с Ипполитом Карловичем букет дарили «от него». Не побежит же он сам на сцену, смешиваясь с толпой прыщавых, смахивающих слезы восторга поклонников?

Обескураженная (или обрадованная, или огорченная, или обрадовано-огорченная) обладательница букета знала: сегодняшняя ночь пройдет совсем иначе, чем она планировала.

Случались и скандалы. Порой их устраивали мужья артисток, иногда – сами актрисы. Мужей быстро успокаивали, оставляя на одну ночь без жен, зато с горькими мыслями о всевластии денег.

Актрисы, которые предпочитали не понимать значения букета и решительно уезжали после спектакля домой, не могли больше претендовать на главные роли. Этот пункт сексуально-финансового договора между «недоолигархом» и режиссером никогда не оговаривался, но исполнялся безукоризненно.

Сильвестр никак не мог спасти «отказниц». Так он потерял двух своих любимых актрис. Избалованные первыми ролями, уходили они из театра по одинаковой и печальной схеме.

Сначала несколько показательных истерик в присутствии труппы.

Потом сцены униженного моления о ролях наедине с Сильвестром.

И финал – заявление об уходе.

Режиссер его подписывал, даже не вызывая уходящих на прощальный разговор. Труппа знала об этих случаях: их было достаточно, чтобы актрисы младше сорока смирились.

После ухода от Андреева жизнь в искусстве у «отказниц» не складывалась. Ведь Сильвестр помогал им создавать великолепные роли. Конечно, не обходилось без мрачных чудачеств Андреева, но творческий результат всегда был восхитителен.

Первое время актрисы тратили то, что накопили за годы работы с Андреевым – на роли в кино, на работу в других театрах с другими режиссерами. Этих других режиссеров после работы с Андреевым они уважать не могли, слушали их приказы с презрением, советы – с недоверием. Конечно, пытались это скрыть, даже пробовали льстить, но редко кто из режиссеров обманывался. Их, даже уволенных, называли «актрисы Андреева», и мало кто из коллег Сильвестра хотел оказаться в таком поле сравнения. Так или иначе дарования актрис, отказавшихся от букета, угасали. Зато они каждое утро могли просыпаться с чувством морального превосходства над теми актрисами, что ездили в особняк Ипполита Карловича.

А те девушки и женщины, что посетили особняк, тоже могли просыпаться с презрением к «этим чистоплюйкам, как будто мы не знаем, скольким они тайком давали, а тут, у всех на виду, гордость взыграла!».

Словом, утро – оно доброе. Каждой актрисе было чем себя потешить: и посетившей особняк, и отказавшейся от посещения.

Но один критерий отбора «жертвочек» у Ипполита Карловича все же был: он выбирал актрис со взглядом, исполненным чувства собственного достоинства. Ему нравились гордые женщины. Старомодный в понимании отношений мужчин и женщин, он мыслил в терминах борьбы, захвата, воли к власти. Однако чувствовал, смутно чувствовал, как само время оттесняет мужчин и мужское, как воцаряются женщины и женское.

Если бы Сильвестр поговорил с ним откровенно о том, почему собирается делать именно такой спектакль, может быть, Ипполит Карлович его бы и одобрил. На сцену своего театра, конечно, не допустил бы – не тот был период духовной истории «недоолигарха», не тот этап построения имиджа. Но, вполне вероятно, простил бы режиссеру его творческий порыв. И даже поддержал бы разговор на волнующую его тему – ведь его тревожило, что сексуальный милитаризм все чаще проявляют женщины, а мужчины ютятся по краям всемирной сексуальной жизни, напуганные и трогательные, и оттуда, с краю, показывают свои маячки. На эти сигналы откликаются женщины, и начинается охота. Правда, пока еще охотник прикидывается дичью, но эта условность отомрет в ближайшее время. Это произойдет не завтра, Ипполит Карлович понимал: в эту непрекрасную пору ему жить не придется. «И слава богу!» – думал он.

Он волновался только за своего двадцатипятилетнего сына, с тревогой наблюдая за его беспорядочной, даже какой-то истеричной сексуальной жизнью. В молодости Ипполит Карлович представлял себя гордым и свободным путешественником по женским постелям. И хотя на самом деле он таковым не был, его победы были редки, но имидж донжуана он создавал столь упорно, что убедил в этом не только своих друзей, но и себя самого. Он видел, что его сын весьма активен, но гордым путешественником назвать его никак не мог. Сын как будто убегал от чего-то, по пути заскакивая в женские спальни.

«Недоолигарх» понимал: наследник не справится с большими деньгами, когда он, владелец громадного состояния, покинет этот мир. Сынок и так хлипковат для обладания большими деньгами, а если еще принять во внимание его похождения… Ипполит Карлович знал, что его деньги рассредоточатся между подругами сына. Ведь его взрослый ребенок излучал мощь банковских счетов отца. На это излучение набегали аферистки высочайшей пробы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Артур Лорентс - Вестсайдская история [=История западной окраины]](/books/1089968/artur-lorents-vestsajdskaya-istoriya-istoriya-zapad.webp)