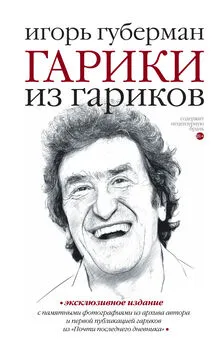

Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий

- Название:Гарики из Иерусалима. Книга странствий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-073146-6, 978-5-271-34281-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Губерман - Гарики из Иерусалима. Книга странствий краткое содержание

«Гарики из Иерусалима» — четверостишия не только об Израиле, но и о России, не только о евреях, но и о русских; это гарики — о жизни, о мелочах…

«Книга странствий» — записки «не поверхностного туриста, а настоящего и заядлого путешественника», посмотревшего не меньше, «чем Дарвин, видавший виды».

Гарики из Иерусалима. Книга странствий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А те, в ком попусту всю жизнь кипели и играли всякие творческие наклонности, но так сложилась судьба, бросила кости слепая и безжалостная фортуна — не сбылось. Зато посмертное их существование возможно среди самых известных литераторов, знаменитых артистов, художников и музыкантов мирового класса. И будет памятник такому человеку — воплощение его несбывшейся мечты. А если был всю жизнь поборником справедливости, но так и не случилось за нее вступиться, то рыцарские доспехи заявят о неутоленной душевной страсти — хотя и задним числом, но навсегда. А бронзовый триумфальный венок? А муза, подающая кисть или перо? А скрипка, молча говорящая о том, во что могла бы воплотиться тайная гармония души? А вот совсем небольшой бюст на тонкой мраморной подставке, но такая эпитафия начертана на постаменте, что никто из посетителей не в силах миновать эту аллею.

Об эпитафиях. Их заказать так же легко, как памятник на облюбованном клочке земли. Сотни художников и скульпторов будут устраивать этот музей, из поколения в поколение передавая эстафету выдумки, воображения и пластики, и также ревностно будут писать поэты и прозаики. Ибо написанное над местом упокоения — ничуть не менее важно, чем изваянное. А для множества людей — и более важное. Выше я приводил образцы смешных эпитафий, но такие — исключение в этом высоком жанре. А эпитафии значительные и глубокие, трогательные и сердечные — каждый сможет заказать себе по вкусу и разумению, твердо зная, что слова эти появятся на его могиле. И скажут о его личности и судьбе гораздо более весомо, чем нелепые случайные слова растерянной или безразличной родни.

А там, где дышат почва и судьба, человеку неодолимо хочется выпить. Заведения с напитками и кухнями всего мира будут находиться здесь же. Трактиры и харчевни, рестораны и кафе, бары и пивные. Это не кощунство, вовсе нет, живая жизнь должна играть и пениться у этой гавани вечного покоя. И если чем-то тронула вас усыпальница японского императора, то помяните его рюмкой саке, а те, кого когда-то поразил Ремарк, выпьют в его память кальвадоса. Если души ушедших существуют и впрямь в некоем недоступном измерении, если они видят нас, живущих после них, то ничего, кроме блаженства, эти души испытать не могут.

Меня приятно удивило и растрогало, что идея эта уже была однажды воплощена (хотя весьма частично) в средневековой Франции. В книге известного историка культуры Иохана Хейзинги («Осень Средневековья») я прочитал о кладбище Невинно убиенных младенцев, которое для парижан было в пятнадцатом веке излюбленным местом гуляния. Среди могил встречались, беседовали и назначали свидания. Невдалеке от склепов ютились различнейшие лавчонки со снедью и подарочными товарами, «а в аркадах слонялись женщины, не отличавшиеся чересчур строгими нравами». Даже некоторые празднества — религиозного, правда, характера — устраивались на этом месте захоронения тысяч парижан. Слава этого места была столь высока, что один парижский епископ, который не мог быть там похоронен (очевидно, ему следовало лежать в приделе его церкви), просил положить ему в могилу хотя бы горсть земли с этого вожделенного кладбища. Хейзинга пишет: «Все было направлено здесь на то, чтобы придать этому месту черты мрачной святости и красочной, разнообразной жути, к которым позднее Средневековье испытывало такую охоту».

Мы, жившие в двадцатом веке, знаем столько о реальных ужасах, что нам ничуть не надо никакой воображаемой жути, мы скорее ищем покоя и гармонии. Но именно чувство благостного покоя нас ощутимо посещает при встрече с покоем вечным — почему же не ввести в обычай такие встречи с коллективной памятью?

Я начал эту главу с аттракционов, где щекочущее чувство искусственной опасности и риска (то есть чисто игровой близости к смерти) наполняет нас восторгом и обостряет чувство существования. Точно такие же забавы наверняка придутся к месту и здесь. А может быть, иные несколько — ведь человек изобретателен почти беспредельно, а сегодняшняя технология позволяет сделать невероятно много для возбуждения свежей радости, что жив, хоть побывал у края. Как тут будут счастливы дети, говорить излишне. «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть» — никак тут не минуешь замечательное имя Пушкина, смотревшего на наше бытие открытыми глазами и поэтому увидевшего так много.

Теперь отвечу на вопрос, давно уже висящий в воздухе. Вот упомянут был Ремарк, давным-давно уже он стал частицей русской литературы, спора нет — но ведь лежит он гдето вовсе в ином месте. Испытает ли его читатель то же чувство любви и благодарной памяти, придя к заведомой копии того обелиска, что стоит (надеюсь) где-то над его прахом?

Я врать и предугадывать не стану. Расскажу одну историю, которая сполна (по-моему) на все эти вопросы отвечает. Есть у нас в Иерусалиме знаменитое и всеми посещаемое место — могила царя Давида. До Шестидневной войны шестьдесят седьмого года, пока Стена Плача была молящимся евреям недоступна, собирались они здесь. И здесь в расщелины между камней клали записки, адресованные Богу, и была могила царя Давида некой временной Стеной Плача. Но и сейчас приходят сюда тысячи людей. А подлинность этой могилы — она не то что под сомнением, а просто нет сомнения у знающих специалистов и археологов, что не было ее тут никогда, и просто это некая давнишняя условленность, и поздно ее подлинность опровергать. Так вот у некоего известного раввина (тоже тут молившегося многократно) спросили, не беспокоит ли его, что это вовсе не то место, где лежит царь Давид. И раввин ответил гениально:

— Если столько евреев столько лет приходят сюда молиться, — сказал он, — то царь Давид наверняка сюда давно уже перебрался.

Мне кажется (точней — уверен я), что на таком кладбище многие памятники со временем обретут свой прах. Усопшим надо, чтобы мы их посещали, и не меньше это нужно нам. А рядом пусть играет жизнь во всем великолепии ее игры.

Еще одна деталь мне кажется весьма существенной. В этом парке культуры вечного отдыха следует брать плату с посетителей — не за вход, а при выходе.

Глава о неслучившейся книге

Уже несколько лет я хочу написать книжку детских стихов. Не для детей, а именно детских, то есть пытаясь воспроизвести то освещение, в котором видят мир и нас наши маленькие или чуть подросшие дети. Когда я рассказываю о своем замысле со сцены, в зале возникает дружный смех. Но это смех несправедливый: я ведь легко справляюсь с первыми тремя строчками стиха, меня в смысле приличности подводит четвертая, но дети запросто могли бы так писать. Поскольку знают всё и даже больше нашего. Они не говорят нам это вовсе не из-за страха наказания (верней, не только из-за этого) — они еще жалеют нас, боятся огорчить, они ведь вообще относятся к нам снисходительно. Рассказывала одна мать про своего маленького сына: как-то вечером, уже в постели лежа, он ее спросил:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: