Л. Наумова - Основы общей экологии

- Название:Основы общей экологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Логос

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Наумова - Основы общей экологии краткое содержание

В учебнике рассматривается весь спектр вопросов общей (биологической), экологии: история, экология видов (аутэкология – факторы среды, адаптации организмов, жизеннные стратегии), популяционная экология (характеристика популяций, их динамика и взаимоотношения), экология экосистем (функциональная структура, потоки энергии, разнообразие экосистем и их динамика), биосфера (структура и круговороты основных биогенов, ноосфера).

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям: «Экология», «Биология», «Медицина», «Сельское хозяйство». Представляет интерес для научных работников в области биологии, экологии, лесного и сельского хозяйства.

Основы общей экологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На исход конкуренции влияет «лотерея», т.е. шанс первым попасть в лучшие или худшие условия среды (микросайты – пятна, различающиеся по благоприятности среды). Особи, которые попали в лучшие условия и (или) начали развиваться раньше, также имеют конкурентные преимущества.

Генетические различия, микровариация условий среды и «лотерея» создают предпосылки для дифференциации конкурентной мощности отдельных особей, т.е. разделения их на сильных и слабых, что приводит к асимметричной конкуренции, которая с возрастом особей усиливается (сильный становится еще сильнее, а слабый – слабее, так как ресурсов для него остается все меньше). В итоге асимметричной конкуренции происходит снижение плотности популяции: слабые растения гибнут, а слабые животные мигрируют в местообитания с более низким уровнем конкуренции.

1. Приведите примеры симметричной и асимметричной конкуренции.

2. Что такое интерференция?

3. По каким причинам происходит дифференциация конкурентных способностейи особей в популяции?

6.3. Другие формы взаимоотношений особей в популяции

Кроме конкуренции возможны и другие формы отношений особей в популяциях – нейтральность (если ресурсов так много и особей так мало, что они практически не мешают друг другу) и положительные взаимоотношения.

Взаимовыгодные (или выгодные для части особей) отношения между животными общеизвестны: забота родителей о потомстве, формирование больших семейных групп, стадный образ жизни, коллективная оборона от врагов и т.д.

«Караваны» птиц, выстраивающихся в шеренги, клинья, уступы и др., позволяют крыльям отдельных особей в силу аэродинамических эффектов обретать большую подъемную силу (в коллективе летать легче). Есть мнение, что гидродинамические преимущества получают и плывущие стаей рыбы.

Однако благоприятные эффекты скопления особей неодинаково выгодны для всего «коллектива». Особенно полезны они для социально сильных животных, которые могут пробиться в центр скопления. У них всегда меньше вероятность быть съеденными хищниками, которые в первую очередь нападают на более слабые особи у периферии скопления.

Значительно менее известна роль взаимопомощи у растений. Растения, высеянные группой, развиваются лучше, так как в этом случае у них легче формируется симбиоз с грибами и бактериями микоризы и ризосферы (так называемый«эффект группы»).

Именно «эффект группы» был теоретической предпосылкой для разработки «гнездового метода» посева кукурузы и посадки дуба, который пропагандировался сторонниками Т. Лысенко. Однако в силу того, что кратковременное взаимное благоприятствование сменяется острой конкуренцией за ресурсы, при которой происходит взаимное угнетение особей и часть из них гибнет (т.е. напрасно теряются семена или посадочный материал), «гнездовой метод» не прижился на практике. При высеве семян группой со временем формируется так называемый «эффект корыта»: растения в центре группы развиваются хуже, чем расположенные у краев гнезд.

Описаны случаи срастания корней у деревьев, при этом часть пластических веществ переходит от более сильного растения к более слабому, возможна передача питательных веществ от одного растения другому через микоризы (см. 8.6).

Совместно произрастающие растения эффективнее опыляются насекомыми, так как повышается вероятность переноса пыльцы с цветков одного растения на другое и, кроме того, яркое цветовое пятно из нескольких цветущих и выделяющих ароматические вещества растений лучше привлекает насекомых, чем одно растение.

Возможны явления взаимопомощи растений при «коллективной обороне» от фитофагов, проявляющих чрезмерно высокую активность и способных серьезно повредить растениям. В этом случае после начала активного поедания фитофагами в растениях происходят биохимические реакции и повышается концентрация веществ, снижающих их поедаемость (цианидов и др.). Описаны случаи, когда подвергшиеся нападению фитофагов особи выделяли в атмосферу сигнальные вещества (сигнал «меня едят»), которые вызывали повышение образования цианидов у тех особей, которые еще не повреждены.

В антропогенных экосистемах уровень конкуренции в популяциях регулирует сам человек, например подбирая нормы высева полевых культур или густоту посадки саженцев в садах и лесопосадках. При этом в большинстве случаев норма высева оказывается несколько завышенной, что позволяет за счет более интенсивной конкуренции снизить потенциальную возможность развития в посевах сорных растений.

Подобным образом регулируется конкуренция между карпами при их промышленном разведении в садках. Во многих случаях, дабы не допустить конкуренции, животных содержат в отдельных клетках (песцы, куры, утки и т.д.).

1. Приведите примеры взаимопомощи в популяциях животных.

2. В каких случаях проявляется взаимопомощь в популяциях растений?

3. Приведите примеры регулирования плотности популяций человеком.

6.4. Размер популяции и ее структура в пространстве

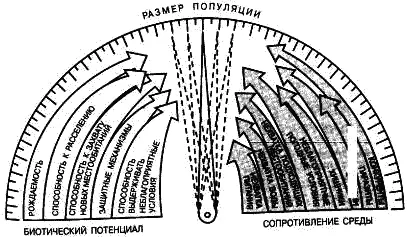

Размер популяции – это количество входящих в нее особей. Он является результирующей взаимодействия биотического потенциала вида и сопротивления среды (рис. 12).

Рис. 12. Факторы, определяющие размер популяции.

Сопротивление среды – это комплекс неблагоприятных факторов абиотической и биотической среды, которые воздействуют на организмы.

Биотический потенциал – это способность организма преодолевать сопротивление среды.

Сравнительно редко удается определить абсолютный размер популяции как общее число особей (т.е. ее численность). Это возможно только для крупных и немногочисленных, обычно находящихся на грани исчезновения видов, обитающих на открытых пространствах саванн, пустынь, травяных болот (львов, слонов, бегемотов и т.д.). В этом случае используется прямой («поголовный») пересчет числа особей, обычно с воздуха. Возможен прямой пересчет особей в небольших популяциях растений (например, венерина башмачка, мамонтова дерева и др.).

В остальных случаях размер популяции определяется выборочным методом через плотность популяции – количество особей, приходящихся на единицу площади. Поскольку в разных частях пространства, занимаемого популяцией, ее плотность может различаться, то определяют среднее значение из нескольких учетов. Размер и число учетов-проб, а также достоверность получаемого среднего арифметического определяется в соответствии с требованиями математической статистики. Затем при необходимости можно определить численность популяции путем умножения плотности на занимаемую популяцией площадь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: