Л. Наумова - Основы общей экологии

- Название:Основы общей экологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Логос

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Наумова - Основы общей экологии краткое содержание

В учебнике рассматривается весь спектр вопросов общей (биологической), экологии: история, экология видов (аутэкология – факторы среды, адаптации организмов, жизеннные стратегии), популяционная экология (характеристика популяций, их динамика и взаимоотношения), экология экосистем (функциональная структура, потоки энергии, разнообразие экосистем и их динамика), биосфера (структура и круговороты основных биогенов, ноосфера).

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям: «Экология», «Биология», «Медицина», «Сельское хозяйство». Представляет интерес для научных работников в области биологии, экологии, лесного и сельского хозяйства.

Основы общей экологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Учет плотности популяций в зависимости от особенностей изучаемого вида проводится разными методами: подсчетом числа растений (или побегов для видов с клональным ростом), «кошением» насекомых сачком, анализом биоты в пробе почвы или воды и т.д.

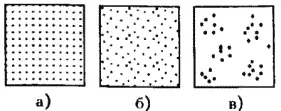

Рис. 13. Типы распределения особей популяции в пространстве: а – регулярное, б – случайное, в – групповое.

Выделяют особей популяции в пространстве (рис. 13):

– случайное: местонахождение одной особи не зависит от другой. Случайно распределены особи большинства популяций, если местообитания однородны и достаточно благоприятны, а плотность популяции не очень высока;

– групповое (контагиозное): этот тип распределения характерен для популяций в мозаичных экосистемах, например в саваннах деревья распределены группами, и соответственно группами распределены обитающие в них популяции птиц и насекомых. Этот же тип распределения отмечается у животных, ведущих групповой образ жизни (сайгак, дзерен) и формирующих колонии (мышевидныех грызунов), а также у клональных растений, разрастающихся пятнами (коротконожки перистой). Групповое размещение особей жертв осложняет хищникам их поиск, может сопровождаться эффектом взаимного благоприятствования, быть средством регулирования температуры тела у животных (см. 4.4.1) и т.д. Таким образом, за наблюдаемым «групповым распределением» могут стоять совершенно разные биологические факторы;

– регулярное: расстояние между особями, составляющими популяцию, более или менее одинаковое. Типичным примером является размещение деревьев во фруктовом саду. Однако и среди многих видов птиц, которые разделяют территорию на охотничьи наделы, также возможно распределение, близкое к регулярному.

Важным параметром для характеристики популяций животных является величина индивидуального надела (для растений – площади питания). Эти показатели зависят от размера особей: естественно, что для зайца и лося или для дуба и копытня они будут не сопоставимы по размеру. Зависит индивидуальный надел и от уровня обеспеченности ресурсами. Так в национальном парке Найроби в тех районах, где много копытных, индивидуальный надел льва составляет 25–50 км , а там, где продуктивность саванны низка и соответственно мало копытных, – в 10 раз больше.

1. Чем отличаются понятия «плотность популяции» и «численность популяции»?

2. Какие факторы определяют размер популяции?

3. Расскажите о типах распределения популяций в пространстве.

4. Что такое «охотничий надел»?

6.5. Гетерогенность популяций

Любая природная популяция гетерогенна, т.е. состоит из особей, различающихся по фенотипическим и (или) генотипическим признакам.

Одна из форм фенотипической гетерогенности – присутствие в популяции особей разного возраста (разных возрастных когорт). Однако даже в составе одной возрастной когорты могут быть индивидуумы, развитые лучше и хуже, т.е. обладающие разным виталитетом (Злобин, 1993, 1994). Наиболее доступным и информативным показателем виталитета у растений является их размер (вес): чем растение лучше развито, тем выше его виталитет.

Фенотипическая дифференциация животных не столь наглядно выражена, как у растений, тем не менее в их популяциях возникают «социальные структуры» – семейные группы, в которых дифференцируются процветающие, средние и слабые особи. Лидеры семейных групп всегда отличаются более мощным сложением, которое позволяет им легче отстаивать свои права на лучшие условия. Как правило, слабые особи оказываются оттесненными к периферии группы и становятся добычей хищников.

Фенотипическое разнообразие организмов в популяциях повышает полноту использования ресурсов (даже стадо из коров и телят полнее использует травостой пастбища, чем стадо только из коров или только из телят).

В популяциях растений часто отмечается значительная генотипическая вариация за счет сосуществования нескольких экотипов, которые определяются как «…внутривидовые генетически предопределенные локальные соответствия между организмами и средой» (Бигон и др., 1989, т. 1, с. 49).

Удивительные примеры сосуществования экотипов клевера ползучего были выявлены Р. Теркингтоном и Дж. Харпером (Turkington, 1978; Turkington, Harper, 1979). Клевер ползучий легко размножается вегетативно, авторы клонировали особи клевера, которые произрастали рядом с разными злаками (ежой сборной, бухарником, райграсом многолетним и др.). Как оказалось, отношения соседства привели к тонкой биотической дифференциации – отбору особых экотипов клевера, которые в культуре «узнавали» своего соседа и отвечали на это усилением роста.

В последние годы большой материал о генотипическом разнообразии внутри популяций растений получен методами изоферментного анализа (изоферментных генетических маркеров). В частности, было выявлено, что в большинстве популяций древесных растений отмечается достаточно высокое генотипическое разнообразие, возрастающее в экстремальных условиях у границ экологического ареала вида.

Генотипическая вариация в популяциях некоторых видов животных, видимо, ниже, чем в популяциях растений, так как, обладая подвижностью, животные разных экотипов распределяются по популяциям или микросайтам внутри одной популяции. В то же время отмечены случаи сосуществования в одной популяции животных нескольких (чаще двух) экотипов у малоподвижных видов, таких, как улитки (Бигон и др., 1989). В популяциях саранчей есть две формы, резко отличающиеся по внешнему виду – «стационарная» (одиночная) и мигрирующая (стадная), причем соотношение этих форм меняется в зависимости от условий года.

Генотипическая гетерогенность популяций, также как и фенотипическая, повышает эффективность использования ресурсов и способствует повышению продуктивности и устойчивости. Например наличие в составе популяции растений раннецветущего и позднецветущего экотипов повышает ее устойчивость к заморозкам, наличие экотипа, более активно накапливающего цианиды – устойчивость к фитофагам и т.д.

Гетерогенность природных популяций моделируется в практике сельского хозяйства: используются смеси из нескольких сортов культурных растений с разными экологическими особенностями (более засухоустойчивого и менее засухоустойчивого, высокого и низкого и т.д.). Такие смеси сортов дают более устойчивый урожай, хотя в отдельные годы, наиболее благоприятные для одного или другого сорта-экотипа, его урожай в чистом посеве может быть выше.

Наличие экотипов, устойчивых (преадаптированных) к действию гербицидов, объясняет феномен быстрого «приспособления» сорных видов к химическим мерам контроля их популяций. Подобные экотипы могут отбираться и по устойчивости к загрязнению почвы тяжелыми металлами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: