Алексей Макушинский - У пирамиды

- Название:У пирамиды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новый хронограф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-94881-161-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Макушинский - У пирамиды краткое содержание

Эссе, статьи, фрагменты.

Издается в авторской редакции.

У пирамиды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

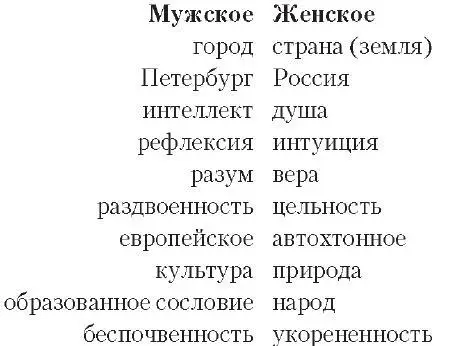

Продолжим, следовательно, описание оной. Все это может быть для начала, если отвлечься от собственно действия, увидено как некая система противоположностей: с одной стороны — и с другой стороны… С одной стороны: он, мужчина, вообще мужское, затем — город (слово мужского рода), Петербург, дух, разум, рассудок, интеллект и т. д. (все слова мужского рода). С другой стороны: она, женщина, женское, земля, страна, Россия, душа, вера и т. д. (все женского рода). С одной стороны, европеизированный, потерявший свои корни и пребывающий в раздвоенности с самим собою герой, с другой стороны — связанная с народом, укорененная в традиции, нравственно и духовно цельная героиня. Для наглядности представим все это в виде схемы:

Если так посмотреть на это, то становится понятно, что мы имеем здесь дело не с чем иным, как с многократно описанной, фундаментальной для всего Петербургского периода русской истории противоположностью, с пресловутым разрывом между «народом» и «образованным сословием» (не только «интеллигенцией»), разрывом, который обыкновенно рассматривается как следствие Петровских реформ и к преодолению которого русская интеллигенция стремилась, как известно, в течение всего 19-го века, каковое преодоление в 1917 году и удалось, впрочем — ценою уничтожения самого «образованного сословия», а тем самым и всей «Петербургской культуры». Все это, конечно, не ново. Не ново и соотнесение оппозиции «Петербург — Россия» с оппозицией «мужское — женское»; [4] Ср. напр. Георгий Федотов. Три столицы. «Версты», Париж, 1926. Цит. по изданию: Георгий Федотов. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 1. СПБ 1991. В частности Федотов пишет, стр. 51: «Петербург вобрал в себя все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, „коня и всадника его ввергнул в море“».

новым в предлагаемой мной концепции представляется мне соотнесение этой проблематики с master plot 19-го века, тоже, насколько мне известно, в такой форме еще не проанализированным. [5] Джоанна Хаббс подходит в некоторых местах своего исследования «женского мифа» в русской культуре довольно близко к предлагаемой мною точке зрения, впрочем не разрабатывая эту тему in extenso. См.: Joanna Hubbs. Mother Russia. The Feminine Myth in Russian Culture. Bloomington and Indianapolis 1988.

С другой стороны, «символическое содержание» этого основного мифа выходит, конечно, за пределы чисто исторического; всякий миф отсылает к «космически-элементарному».

Как бы то ни было: Разрыв должен быть преодолен — поэтому (поэтому здесь causa finalis, конечно) — поэтому он приходит к ней, герой к героине. Всегда приходит он, всегда он является. Она уже на месте, на земле, она ждет, он приходит — откуда бы он ни приходил. «Вся жизнь моя была залогом / Свиданья верного с тобой». Она ждет его как невеста; он приходит к ней как жених. «И дождалась… Открылись очи; / Она сказала: это он!». Как жених к невесте приходит он к ней, как жених небесный к невесте земной, как Святой Дух к Марии, как Христос к своей Церкви, как Яхве к своему народу, как Бог к душе… «Священная свадьба» — вот о чем здесь идет речь. [6] К понятию и различным вариациям символа «священной свадьбы» см.: Gerhard Wehr. Heilige Hochzeit. Symbol und Erfahrung menschlicher Reifung. München 1986.

О снятии всех противоположностей, о космическом примирении, о mysterium coniunctionis. О «священной свадьбе», однако, которая не состоится, о примирении, которое не удается.

Эта не состоявшаяся «священная свадьба» есть своего рода негатив русской литературы; это та тайная точка, вокруг которой на самом деле все вертится и которая именно потому остается неназванной; это всегда присутствующая на заднем плане — неосуществленная и неосуществимая — утопия избавления.

Почему она не удается? Кто виноват в этом? Ответ прост: виноват в этом он. Всегда, так или иначе, но всегда он, герой, виноват, что «ничего у них не вышло». Всегда он оказывается (морально) несостоятельным, недостойным ее, расколотым и слабым. Он слаб, он не справляется, он ничего не может, он падает с ее высот. (Ясно, что «мифологическое сознание», которое здесь очевидным образом присутствует и доминирует, не делает различия между моральной несостоятельностью и несостоятельностью просто. С этой точки зрения речь здесь идет, в конечном счете, об импотенции). Он (в этом смысле) импотент; ему недостает (с рационалистической точки зрения — моральной, душевной, духовной, с точки зрения «мифологической» — мужской) силы.

И опять-таки: почему? Может быть, здесь скрывается еще что-то? Может быть, он не то, за что, не тот, за кого его держат? Может быть, он другой? Обрываю, намеренно, этот ход мысли (чтобы возвратится к нему позднее); прежде чем идти вглубь, пойдем вширь; прибережем последние выводы для последних страниц.

Сейчас следует поставить другой вопрос: Откуда идет наш master plot, наш основной миф? Был ли он где-то, чем-то, как-то предвосхищен? Если да, то где, чем и как? Чтобы увидеть его специфику, надо отделить его от родственных ему феноменов, рассмотреть специфическое на фоне всеобщего. Можно выделить два мотива, два «топоса», которым наш миф сродни, от которых он может быть отделен, из которых он вырастает. Во-первых, конечно, дворянин-развратник, злодей-барон и невинная крестьянка, или мещанка, которую он, как все мы знаем, соблазняет и губит — топос европейской литературы, литературы 18-го века в частности и особенности, пересаженный прежде всего Карамзиным на русскую почву («Бедная Лиза»), Это тоже, конечно, одно из начал русской литературы (у всякой литературы начал несколько); злодей, впрочем, получился здесь не столько злым, сколько слабовольным и легкомысленным (что весьма характерно в смысле ее, литературы, дальнейшего развития). Этому же мотиву сродни, во-вторых, столь важный для русского романтизма мотив (трагической) любви «цивилизованного» мужчины и «прекрасной дикарки», русского офицера и черкешенки, или цыганки, — мотив, с одной стороны, связанный со всем комплексом руссоистских тем и эмоций (критика цивилизации, обращение к «природе»), с другой же — восходящий к колониально-кавказским впечатлениям и переживаниям. Здесь — в «Кавказском пленнике», в «Цыганах», в «Бэле» и вплоть до «Казаков» — все, или почти все, как бы уже есть, вина героя и, что важнее, его чувство вины, его раскаяние, противоположность между «цивилизацией» и «природой», между «рассудком» и «душой», раздвоенностью и цельностью. И есть уже мотив его прихода к ней — не наоборот; он, так сказать «представитель цивилизованного мира», вдруг появляется «у нее», в ее «диком мире» (в «пустыне»), там же и происходит действие (а вовсе не она, например, вдруг и как бы ниоткуда появляется в мире цивилизованном, как это часто бывает у немецких романтиков).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/1068510/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk.webp)