Василий Песков - Полное собрание сочинений. Том 17. Зимние перезвоны

- Название:Полное собрание сочинений. Том 17. Зимние перезвоны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Комсомольская правда»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-87107-893-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Песков - Полное собрание сочинений. Том 17. Зимние перезвоны краткое содержание

В 17-м томе собрания сочинений Василия Михайловича Пескова вы вместе с ним отправитесь в необычное путешествие по Аляске, краю золотоискателей и нефтяников, увидите ее людей и природу, а заодно, по традиции, заглянете и в «Таежный тупик», навестить Агафью Лыкову.

Полное собрание сочинений. Том 17. Зимние перезвоны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Деревню поставили скоро — за год. Рубили дома, били дорогу, завели огороды и пашню. Шестьдесят семей — четыреста человек сюда собрались. Первым среди них был Кондратий Сазонтьевич с семейством, другие — Фефеловы, Мартишовы, Реутовы, Якушкины. Тут все — родня.

С чего начали, чем живы сейчас на Аляске дальневосточные земледельцы… Начали с раскорчевки тайги. Построили лесопилку. И сразу принялись за дома. Почувствовали: Аляска — это как раз то что надо — «зимы много» и здешней природе нужны люди выносливые, неприхотливые. «Первый год работали по пятнадцать часов. Отрывались только на сон». Обращение к земле показало: растет тут все: ячмень, овес, картофель, горох, вся овощь. Однако кормиться тут лучше не от земли, а от воды. Мужики «покумекали», стали ездить на фабричку, изготовлявшую рыболовные катера. Дело, как в случае с мебелью в Орегоне, требовало уменья. Стали терпеливо учиться. Фабрика местного предпринимателя от притока трудолюбивых людей расцвела. Но ненадолго. Русаки, встав на ноги, рассудили: «А чего нам работать на дядю, когда мы и сами можем лепить корабли!» Сложившись, образовали маленькую компанию. За огородами в Николаевске соорудили крытую верфь. Хозяин бывшего производства разорился, потеряв сразу много рабочих рук. А николаевцы пошли в гору. Суденышки «лепят» или, точнее сказать, «отливают» из стекловолокна и смолы. Я был на верфи, видел остро пахнущий корпус очередного судна и видел потом в рыболовном порту эти невеликих размеров, но годные для плавания в океане суда. Оснастка, отделка (сгодилось мастерство мебельщиков!) — по высшему классу: рубка, камбуз, каюта для сна, холодильник для рыбы. Мотор у катера — шестьсот сил. И навигационная техника — самая современная. Четыре радиостанции: для разговоров с портом, со спасательной службой и специально с домом. Одна из систем позволяет «автопилотом» выходить прямо на поставленный в море буй. Спрос на эти ставшие именоваться русскими катера постоянный — «сколько сделаем, столько и продадим».

Мотор и оснастка, разумеется, покупные. Это все стоит более трети общей цены катера. А за все готовое судно берут николаевцы сто пятьдесят тысяч долларов. Делают в год тринадцать — пятнадцать посудин. И всего на Аляске ловят рыбу более сотни николаевских катеров.

Доходное дело — их строить. Однако, приглядевшись как следует к жизни, амурские мужики поняли: еще более доходное дело — ходить за рыбой. Дело, правда, как и в пашне, требует навыка, знаний: надо быть мореходом, надо рыбу выследить и поймать. Стали учиться, помогая друг другу. И дело пошло не хуже, чем у самых опытных рыбаков, промышляющих в этом краю.

Появилось даже некое превосходство, американцев называют насмешливо — шоколадниками.

На промысел ходят далеко в океан, аж до самой Японии. Ловят лососей и палтуса. Выход в море (четыре дня хода, день — лова) может дать сразу восемнадцать — двадцать тысяч долларов. Игра стоит свеч. Правда, можно и пролететь, прогореть: в рыболовстве не последнее дело — удача.

Но уже много построенных катеров куплено самими николаевцами. Я их видел в рыболовном порту, по названиям отличал: «Русак», «Орел», «Гусь», «Волга», «Кавказ»…

Доходы сейчас же сказались на образе жизни. Лошадей, скотину и огороды забросили, даже кур перестали держать. В каждом доме автомобиль, а то и два. Садится Акулина или Аксинья в своем староверческом сарафане за руль (все научились водить машины!) и едет в прибрежный Хомер, покупает там все, что надо для стола и хозяйства.

Поначалу, разбогатев, обзавелись тут стиральными машинами, а сейчас побросали — возят белье в город, в прачечную.

Все в этой деревне, в этой общине держится на прилежном труде. Женщины, как наседки, — с детьми, мужики — постоянно в делах. К труду, к возможности заработать приучают с малого возраста. Двое мальчишек при мне помогали попу класть на сарай кровлю — подавали рейки, молоток, гвозди. Расчет был тут же, на месте, — по три доллара на нос. Ребятишки, когда я стал их расспрашивать, часто ли зарабатывают, похвалились: «ходили недавно за рыбой». Мыли мальчишки на судне посуду, готовили наживку для переметов. «Во!» — сказал младший и достал из кармана три зеленые десятки.

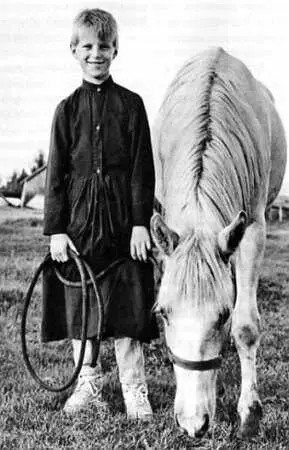

Младший в роду Калугиных — Поликарпс семейным портретом.

— Сиротой растет, с бабкой. Уж сам себе голова. Уже почти что банкир, — погладил мальчишку по голове Кондратий Сазонтьевич.

Поближе с житьем-бытьем николаевцев я познакомился в доме Калугиных. День был воскресный. Все были в сборе. Накрыт был стол. По дому плыли запахи праздничных яств, приготовленных в русской печи. И я увидел сидевших рядком веселых, говорливых наследников рода Калугиных. В семье двенадцать детей.

Старшему — около тридцати, младшему — одиннадцать. Имена: Анна, Улита, Люба, Стахея, Алексей, Марина, Корвелий, Давид, Маврикий, Анисим, Олимпиада и самый младший, общий любимец, веселый веснушчатый Поликуша, повзрослому — Поликарп.

Борщ, яичница, курица, блины со сметаной, бананы, персики, груши, графинчик с наливкой стояли на столе, как на званом банкете. Готовилось это не для гостей. Мы с переводчиком заглянули сюда невзначай. Обычный воскресный стол.

— Знавали и худшие времена?

— Ох, знавали, Василь Михалыч, знавали, — вздохнула хозяйка Соломия Григорьевна. — Хлебную корку, как конфетку, сосали, рыбные головы на пристани подбирали.

Фото на память.

Хозяйка дома одета в просторный зеленого цвета праздничный сарафан. Муж, Анисим Стафеевич, сел за стол в вышитой красной рубахе.

Телом глава семейства крупен, в бороде уже седина, высокий лоб увеличен еще и лысиной. Говорит несколько резковато, и Соломия, видимо, по привычке смягчает суждения мужа. Обоим за пятьдесят. Поженились двадцати лет в Бразилии. И тяжкий путь общины от Приморья сюда, на Аляску, это и путь Калугиных. Их родители на Амуре жили в деревне Каменка. В Китае деревенька называлась Романовка. О том, что было в Романовке в сорок пятом, Анисим говорит одним словом: «Злодейство!» Соломия, на глазах у которой уводили корову, вспоминает, как убивалась мать: «Шестеро их, поглядите! Отца забрали и теперь на голод их обрекаете». Может быть, из-за мягкого, всепрощающего характера, может, не желая гостя задеть, она поправляет сужденья Анисима:

— Разные были люди. Было злодейство. А было и милосердие.

Сюда, на Аляску, Калугины прибыли с шестью ребятишками.

— Восемь месяцев жили в палатке, пока рубили избу. Снег выпал. Сердце заходится, как вспомнишь, что пережили…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: