Георгий Караев - Загадка Чудского озера

- Название:Загадка Чудского озера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Караев - Загадка Чудского озера краткое содержание

Загадка Чудского озера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Вот тебе и остатки древнего волока!

Обидно, конечно, но все-таки потом трасса волока была довольно точно нанесена отрядом на карту.

Древний водный путь из Пскова в Ильмень-озеро.

Из Пскова вверх по рекам Великая, Череха и Уза шли суда до селений Большой и Малый Волочек. Далее они могли подняться по Петёнке примерно на километр, а сухим путем по ровному склону их волокли через не существующее теперь селение Щекино на Рассадино. Это самая высокая точка водораздела. Северная оконечность селения Рассадино прочно носит местное, ни на каких картах не обозначенное название Перевоз. Меньше чем в километре от него начинается, по-местному, Уречье. Это низина, частично заболоченная, а частично — чистое, довольно широкое, с глубокой водой русло. Уречье соединяется с Шелонью, и в настоящее время жители селения Болоты ходят на лодках в Шелонь, а в большую воду поднимаются на них почти до Перевоза в Рассадино.

Названия двух селений Волочков, а затем Уречья с Перевозом на высшей и, следовательно, самой трудной точке водораздела и само географическое положение сближения рек Узы и Шелони свидетельствуют о том, что именно здесь шла трасса древнего волока.

А легенды, предания о водном пути? Их здесь почти нигде нет. Но топонимы, названия, говорящие о волоке, звучат и поныне в названиях селений, протоки, перевоза.

В Порхов прибыли вечером. В гостинице мест не оказалось, а может быть, походный вид туристов не внушал доверия администратору. В домах тоже подозрительно смотрели на явившихся в поздний час туристов.

Но планы у ребят смелые:

— Подождем, пока все заснут, а ночью по стенам заберемся в Никольскую башню.

Александр Сергеевич категорически отверг этот план и предложил искать старушку Алексееву.

Вспомнили ее рассказ в автобусе:

— Немцы при отступлении всех нас, стариков, загнали в церковь, заперли и хотели церковь взорвать. Услыхали мы страшный грохот и попадали на пол. Но оказалось, что это они рядом мост взорвали через Шелонь. А тут наши вошли в город и нас выпустили. То-то радости было… Только вышли мы на Первомайскую улицу, а ее-то и нету. Все дома фашисты сожгли. Смотрю, только один мой дом чудом каким-то остался…

Скорее на Первомайскую, пока еще не все спят. Длинная улица с новыми домами. Спрашивают у сонных жителей:

— Где тут дом, что один только после немцев уцелел?

Это был дом № 34 Алексеевых.

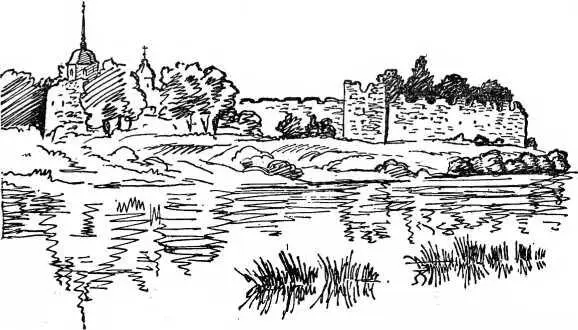

Утро. Грозные стены с высокими башнями отражаются в опоясывающей крепость Шелони. С напольной стороны глубокий ров. Постройка из дикого камня-известняка. И стоит крепость на известняке. «Порх» по-славянски — «пыль», «прах». «Порхлый» — «рыхлый», «сыпучий». Название города пошло от известняка и сходного с ним рухляка и мергеля, лежащих у основания крепости.

Никольская башня надстроена. Сверху на нее поставлена колокольня Никольской церкви. Сперва все осматривали стены, но вдруг ребята пропали. Очень скоро их силуэты появились на фоне оконных проемов колокольни.

Когда опять собрались внизу, оказалось, что в башне ничего нет.

— А мы-то хотели Караеву привезти знамя Александра!

Затем выяснилось, что в церкви недавно открыт музей. Когда его наконец отперли, то первое, что бросилось в глаза, висящее на стене… знамя.

Под ним висела скучная этикетка: «Изготовлено в тысяча девятьсот тридцатом году в честь пятисотлетия Никольской церкви».

— Ну что ж! Бывает!

Остальные экспонаты музея смотрели с меньшим энтузиазмом. Затем поиски попутной машины. К своим, к отряду.

Дальнейшее движение по Луге было чисто спортивным переходом по бурной порожистой реке. Пороги начались от Сабска. Трудным был порог у селения Сторонье, а Ямбургский порог — это бегущая по ступеням вода, шум, пена, брызги…

И опять, как всегда, жалко разбирать и укладывать в чехлы байдарки. Путешествие, правда, еще не закончено, впереди Нарва, Иван-город, Таллин, много еще будет нового, но байдарки, палатки и интересная работа — прощайте до будущего лета!

Порхов. Крепость основанная Александром Невским.

Последний год путешествия совсем необычен. Раньше надо было искать конкретные вещи, допытываться, а потом собирать доказательства, что именно так и было.

Теперь все наоборот.

Искать, правда, опять надо, но поиски эти не так интересны, потому что Колумбом здесь не станешь. Короче говоря, идешь не по целине, а по чужим следам. Там, где другие уже ходили и немножко напутали.

Были люди, которые считали, что Ледовая битва произошла в нескольких километрах южнее мыса Сиговец. Ближе к Чудской Руднице.

Они указывали то на одну, то на другую высоту, утверждая, что это братские могилы воинов Ледового побоища.

Пришлось делать раскопки, которые показали, что высотки эти дюнного происхождения. Правда, в селении места эти зовутся «мóгилы», но сами жители объясняют это тем, что взрослых они хоронят на кладбище, а детей на этих высотках. Отсюда и «мóгила».

Порховская крепость. Средняя башня.

Георгий Николаевич привез к месту раскопок археологическую экспедицию Ленинградского Эрмитажа. Они в то время вели раскопки Довмонтова города в Пскове. Экспедиция провела на месте несколько дней, ознакомилась с уже проведенной ребятами работой, сама копала, но пришла к заключению, что следов XIII века в этом районе побережья Теплого озера нет.

Ребята разбили свой лагерь на «гадовом месте» около селения Пнево, где жил в это время Георгий Николаевич.

Место называлось «гадовым» потому, что оно кишело гадюками и медянками. Плоский голый песчаный берег. За ним — пересохшие в этот год болота. Вся болотная растительность, даже сфагнум, пожелтела и высохла. Неизвестно, где доставали влагу клюква и росянка, они буйно заселили огромные пространства. Для росянки — «комариной смерти» — можно было еще найти объяснение — она питалась комарами, ловя их своими мохнатыми лапками. Но клюква?

Байдарки в этом походе были мало нужны. Они служили для каботажного плаванья: поездок за хлебом и продуктами в эстонский поселок Мехикоорма, вечерних прогулок после утомительной работы при совершенно немыслимой жаре. И только однажды они пригодились для поездки в Подборовье, чтобы еще раз просмотреть развеи. Не выдуло ли чего-нибудь ветром.

Еще в 1960 году, покидая Подборовье, ребята дали обещание вернуться. После этого им суждено было еще дважды побывать здесь. Каждый раз радовались, находя след от костра, колышки от палаток. Палатки ставили точно так же, как они стояли в первый раз. Пели обязательно те же песни. Без особой нужды на четвереньках ползали по развеям:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Денис Хрусталёв - Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере]](/books/1062589/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere.webp)

![Георгий Реймерс - Загадка впадины Лао. Соната-фантазия [повести]](/books/1066174/georgij-rejmers-zagadka-vpadiny-lao-sonata.webp)

![Георгий Караев - Путём Александра Невского [Повесть]](/books/1068737/georgij-karaev-putem-aleksandra-nevskogo-povest.webp)