Александр Омельянюк - Пётр второй

- Название:Пётр второй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-6044621-7-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Омельянюк - Пётр второй краткое содержание

Эта книга также является основополагающей и фундаментальной частью всего произведения, завершая многовековую историю предков главного героя романа-эпопеи по отцовской линии.

Действие книги охватывает период с 1901 года по 1946 год.

В этой части, описанные реальные события в нашей стране с реальными известными и малоизвестными личностями нашей истории и семьи отца главного героя, переплетаются с вымышленными событиями и придуманными второстепенными героями, гармонично дополняющими картину жизни нашего общества в первой половине прошлого столетия.

И в этой книге автор выделяет главный конфликт: всеми людьми, кем бы они ни были, где бы они ни жили, чем бы они ни занимались, управляют их личные интересы, прежде всего экономические. И найти золотую середину между моралью, честью и совестью, служением стране и идее с одной стороны и благами материального и морального благополучия с другой, удаётся далеко не всем и не всегда.

Главный герой этой части тоже считает, что в жизни нет ничего важнее, чем семья: дети, жена и родители; дом и Родина; светлая идея. И нет ничего почётнее, чем самоотверженное служение им; и нет ничего более омерзительного, чем чванство и лицемерие, зависть и подлость, трусость и предательство.

Со всем этим главному герою этой части романа было суждено неоднократно сталкиваться в своей повседневной жизни, преодолевая трудности, всегда оставаясь самим собой – человеком.

Читателям данной книги предстоит прожить описанными в ней многогранными событиями, разнообразными жизненными ситуациями, примеряя на себя варианты поведения и решения различных жизненных вопросов и проблем, вместе с героями сделать нравственный выбор, примерив на себя и разные ипостаси главного героя этой книги – Петра Петровича Кочета (Петра второго).

Некоторые исторические экскурсы, неизвестные ранее страницы нашей истории, глубокое освещение нюансов взаимоотношений людей различных взглядов, должностей и возможностей, тонкий анализ мелких деталей и оригинальные философские рассуждения украшают книгу, делая её чтение увлекательным.

Книга написана в редком жанре историко-публицистического романа и должна вызвать живой интерес широкого круга читателей.

Пётр второй - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лишь через несколько дней Ксения смягчилась. И виной тому в большой степени стали их сыновья Борис и Пётр.

А ежедневный крестьянский труд и общие заботы о детях и доме постепенно сгладил взаимные обиды в семье Петра Кочета.

Из-за налаженного быта из года в год постепенно супругам Кочет становилось жить всё легче и легче. Да и сыны подрастали и всё больше помогали по хозяйству.

В конце весны, летом и ранней осенью 1909 года, подросшие первоклассник Борис и дошкольник Пётр, попеременно с родителями, уже частенько одни пасли своих лошадей, коров, свиней и овец на общинных пастбищах и в лесных урочищах, гоняли гусей на реку и обратно.

После уборки урожая Ксения навестила своих родителей в деревне Котлы, где сфотографировалась им на память.

Для этого она дома красиво приоделась и обулась в свои любимые праздничные женские башмаки (чаравики), специально изготовленные для неё на заказ.

Такую обувь все зажиточные крестьянки их деревни носили только по праздникам.

В приданом Ксении были и женские сапожки, и нарядные башмаки на толстой подошве с совсем невысоким голенищем, перешедшие старшей дочери от матери.

И она их тоже надевала по праздникам, остальное время бережно сохраняя в сундуке.

Ксения вообще как-то внутренне абстрагировалась от многих деревенских обычаев, укладов и местной моды.

Видимо всё-таки через поколения сказывалась её шляхетская и дворянская кровь.

Поэтому она фотографировалась не в традиционном праздничном деревенском наряде, а в том, что ей самой по-правде нравилось.

Она словно предчувствовала последнюю возможность запечатлеть себя для родителей, семьи, детей и потомков.

Но в 1910 году Ксения неожиданно скончалась от неизвестной и скоротечной болезни, оставив мужа одного с сыновьями. Борису тогда было уже девять, а Петру шесть лет. Сыновья не видели, как соседки обмыли их умершую мать, и одели в заранее приготовленную одежду.

Ксения уже чувствовала, что умирает и попросила ухаживавших за ней в последние дни мать и свекровь приготовить длинную рубаху на случай своей смерти.

Не желавшие мириться с неожиданной утратой, женщины, во главе с Анной Васильевной, украсили голову Ксении венком из цветов, как обычно украшали умерших девушек и невест. После этого гроб поставили на лавку головой в угол горницы, и пустили сыновей проститься с матерью.

Тут же со старшей дочерью попрощался и её отец Мартын Николаевич Раевский.

Мальчики, особенно младший Петя, не понимали, что случилось с мамой. Почему она не встаёт и не гладит их по головке, приговаривая ласковые слова. Хоть Пётр Васильевич и воспитывал из них настоящих мужиков, но все дети всё равно всегда любят материнскую ласку.

На второй день, после многочисленных прощаний и причитаний, где громче всех голосила Анна Васильевна, и отпевания отцом Сергием в Православной Церкви Рождества Святого Иоанна Крестителя в Пасынках, двадцатишестилетнюю Ксению Мартыновну похоронили на местном старом деревенском кладбище недалеко от часовни Святой Анны.

После похорон, как обычно, родственники и соседи собрались в доме усопшей на поминки. А через шесть дней провели «шасцты», через сорок дней – «сарачыны», а через год – «гадавши» с поминками по умершей.

Белорусы ежегодно, и четырежды в год, справляли дни всеобщего поминания (радзщеляу) всех умерших родственников (дзядзы).

А главным поминальным из этих дней считалась «радутца», отмечавшаяся во вторник после пасхальной недели.

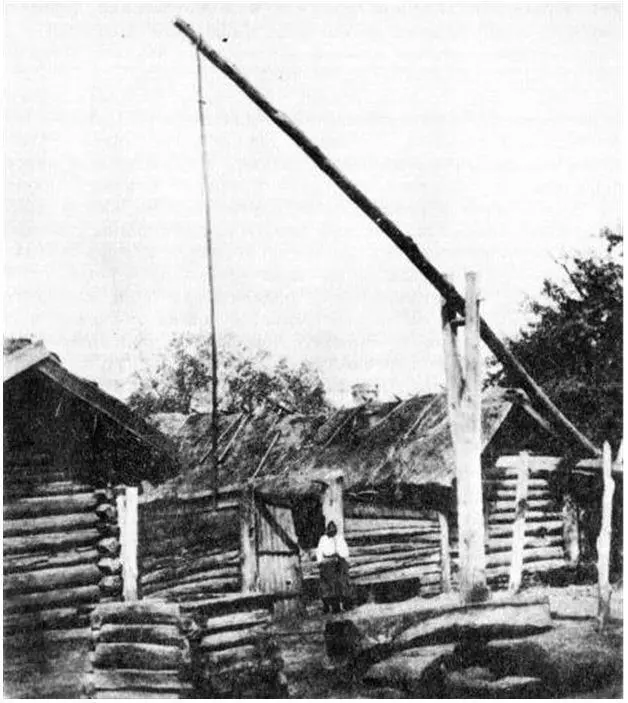

В конце весны 1911 года, помянув Ксению, Пётр начал рытьё нового колодца, так как старый колодец, оставшийся ещё от прежних владельцев земли, сильно прогнил и обветшал.

А свои колодцы были во всех крестьянских дворах их деревни Пилипки.

И теперь, сделав сруб из дуба и ольхи, он вырыл в своём хозяйственном дворе колодец глубиной около шести метров, из которого воду также поднимали с помощью журавля.

А на окраине их деревни к тому же был ещё и обустроенный родник.

Но крестьяне не только пили чистую воду из родника, но и «пили из родника знаний».

При поддержке родителей крестьянские дети тянулись к школе.

Вот и постоянная тяга младшего Петра к знаниям помогла ему, уже после смерти матери, успешно начать с сентября 1912 года обучение в церковноприходской школе в ближайшем селе Пасынки под присмотром двоюродного деда – настоятеля местной Православной Церкви Рождения Святого Иоанна Крестителя – Сергея Климовича.

Отец послал его учиться в Пасынки, не только как более способного из двух сыновей, но и с целью облегчения своей участи. Ведь его старший сын Борис, сильный и большему обученный, лучше помогал ему по хозяйству.

И теперь, оставшийся в деревне без младшего брата, Борис, ни сколько скучал, сколько завидовал младшему, пусть временно, но зато рано и вне очереди вырвавшемуся из-под родительского крыла.

– «Вось (вот) и добра (хорошо), Пеця, што цябе бацьки (родители) даслали да мяне. Вывучышся тут и чалавекам станеш. Не будзеш ад (от) бацькавай (отцовской) капрызе (прихоти) пакутаваць (страдать)!» – обрадовал Петю Сергей Климович.

– «Як гэта (как это), дзядуля (дедушка)?» – удивился Петя.

– «А вось (вот) так. Каму бацьки даюць у спадчыну (в наследство) зямлю? Старэйшаму! А табе Што рабиць (делать)? У прыймаки (примаки) исци (идти)?» – продолжил служитель культа.

– «А хто гэта (это) такия?» – удивился внучатый племянник.

– «А вось (вот) слухай!».

И Сергей Климович подробно и в лицах рассказал внучатому племяннику, кто такие примаки.

У крестьян Западного Полесья были большие семьи и много детей.

И если старшему сыну перепадал от отца кусок земли, то младшим сыновьям уже нечего было давать. Да и ещё одну невестку вести в отцовский дом было некуда. И так тесно.

Поэтому младшие сыновья после женитьбы не были свободны в выборе, они не могли быть самостоятельны, и им, со всеми вытекающими последствиями, приходилось уходить жить к тёще. Такое явление в дореволюционной Белоруссии называлось приймачество.

– «Пеця, яшчэ у песни спяваецца: прымачча доля сабачча! Як у твайго дзядзьки Захара Климовича» – объяснил Сергей Климович суть дела.

А чтобы младший сын не скучал по своему старшему брату и по своим деревенским друзьям, отец передал Петру в Пасынки фотографию Бориса в окружении соседских мальчишек, сделанную, вернувшимся из Минска, его закадычным другом Григорием Денисюком.

Григорий стал модным и галантным, любил нравиться окружающим, но не любил, когда кто-то пытался руководить им. С некоторых пор он стал единственным, но хорошим фотографом в деревне Пилипки. Появился у него и некоторый журналистский дар – он начал вести хронику событий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: