Александр Омельянюк - Пётр второй

- Название:Пётр второй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-6044621-7-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Омельянюк - Пётр второй краткое содержание

Эта книга также является основополагающей и фундаментальной частью всего произведения, завершая многовековую историю предков главного героя романа-эпопеи по отцовской линии.

Действие книги охватывает период с 1901 года по 1946 год.

В этой части, описанные реальные события в нашей стране с реальными известными и малоизвестными личностями нашей истории и семьи отца главного героя, переплетаются с вымышленными событиями и придуманными второстепенными героями, гармонично дополняющими картину жизни нашего общества в первой половине прошлого столетия.

И в этой книге автор выделяет главный конфликт: всеми людьми, кем бы они ни были, где бы они ни жили, чем бы они ни занимались, управляют их личные интересы, прежде всего экономические. И найти золотую середину между моралью, честью и совестью, служением стране и идее с одной стороны и благами материального и морального благополучия с другой, удаётся далеко не всем и не всегда.

Главный герой этой части тоже считает, что в жизни нет ничего важнее, чем семья: дети, жена и родители; дом и Родина; светлая идея. И нет ничего почётнее, чем самоотверженное служение им; и нет ничего более омерзительного, чем чванство и лицемерие, зависть и подлость, трусость и предательство.

Со всем этим главному герою этой части романа было суждено неоднократно сталкиваться в своей повседневной жизни, преодолевая трудности, всегда оставаясь самим собой – человеком.

Читателям данной книги предстоит прожить описанными в ней многогранными событиями, разнообразными жизненными ситуациями, примеряя на себя варианты поведения и решения различных жизненных вопросов и проблем, вместе с героями сделать нравственный выбор, примерив на себя и разные ипостаси главного героя этой книги – Петра Петровича Кочета (Петра второго).

Некоторые исторические экскурсы, неизвестные ранее страницы нашей истории, глубокое освещение нюансов взаимоотношений людей различных взглядов, должностей и возможностей, тонкий анализ мелких деталей и оригинальные философские рассуждения украшают книгу, делая её чтение увлекательным.

Книга написана в редком жанре историко-публицистического романа и должна вызвать живой интерес широкого круга читателей.

Пётр второй - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

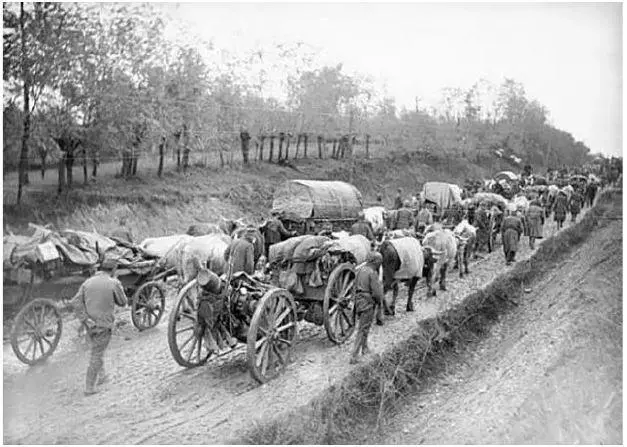

По дороге к Барановичам и посадке в вагоны в колонне из одиннадцати крестьянских беженских семей Белостокского и Бельского уездов Гродненской губернии из-за холеры был потерян каждый пятый беженец.

Погибали и лошади. Тогда военные помогали таким беженцам, оставшимся без лошадей, и сажали их с собой на попутные подводы, обеспечивая и продуктами.

И хотя военная обстановка в этот период была тяжелой, но порядок, безопасность и питание беженцев были организованы неплохо.

По разнарядке властей, как правило, все беженцы из Белостокского уезда Гродненской губернии пересаживались на поезда в Барановичах.

И, уже находящегося в вагоне, Петра Васильевича Кочета теперь немало также волновало и то, что их товарный поезд часто останавливался по дороге на переформирование и вроде бы даже менял направление движения, из-за чего на полустанках некоторые крестьяне отставали от поезда и теряли свои семьи.

Несколько дней поезд Кочетов от Барановичей до Калуги шёл медленно и с остановками. У пассажиров этого товарняка не было печек и, соответственно, возможности приготовить себе горячую еду и обогреться уже холодными августовскими ночами.

Но они выдержали, ибо заветная цель была близка.

К тому же на некоторых питательных железнодорожных пунктах им всё же давали горячий обед (картофельный суп или борщ на мясном бульоне), по одному фунту на человека чёрного и до полуфунта белого хлеба, который пекли в соседних деревнях, и выдавался чай с сахаром.

И это всем помогло выжить в тяжёлых условиях.

Прибыв в Калугу, Кочеты, как и все беженцы, пошли на регистрацию.

На этот день в Калуге было зарегистрировано уже более двух тысяч беженцев из двенадцати западных губерний России.

Но буквально ещё через несколько дней, когда подошли пассажирские поезда с новыми беженцами, их количество сразу утроилось.

В их числе оказались семьи Василия Климовича и других Кочетов из деревни Пилипки.

Радость встречи с родными и некоторыми односельчанами пополнилась взаимными рассказами о новых напастях и впечатлениях.

Крестьянин соседнего села из того же Белостокского уезда Гродненской губернии Антон Козловский делился с самым старшим Кочетом – Василием Климовичем:

– «Василь Климович, а мне ведь теперь совершенно ясно, что мы бы собственным гужевым транспортом сами бы не добрались до этих мест в России!».

– «Так, як и большасць нашых землякоув-бежанцаув!» – согласился тот.

В итоге, и семья Василия Климовича и семьи его остальных детей тоже в конце августа 1915 года эвакуировались в Калужскую губернию.

Подавляющее большинство беженцев добралось до мест назначения в довольно короткое время. Здесь они, в месте своего нового временного проживания, наконец, получили долгожданные деньги по квитанциям за отставленные дома, сданный армии скот и имущество.

И эта эвакуация на всю жизнь врезалась в память всех их, включая и братьев-школьников Бориса и Петра Кочетов.

Во время вынужденного путешествия им тоже на многих станциях давали горячую пищу, а из вагонов поезда периодически выносили больных тифом и холерой, размещая их в пристанционных бараках для инфекционных больных.

Такая работа по созданию врачебно-питательных пунктов и оказанию на их базе помощи беженцам, следовавшим к местам своего временного пребывания, проводилась во всех губерниях Европейской России, через которые осуществлялось массовое переселение. Более половины этих беженцев составляли русские, а более трети – поляки.

Но главной проблемой беженцев теперь стала их полная дезориентация о месте их нахождения.

Военные власти заранее не информировали беженцев – куда их отправляют. Им было пока не до этого, хотя на решение беженского вопроса армией было выделено два миллиона руцблей.

Хоть беженство 1915 года и не оказало существенного влияния на ход боевых действий, но беженцы, учёт перемещения и смертности которых был плохо налажен, стали дополнительной заботой для военного руководства в этой войне.

А народ стал называть эту войну Великой.

Она была несравнима с войнами прошлого, и воспринималась, как страшная и непоправимая катастрофа, приведшая к психологическому надлому в сознании миллионов людей, для которых теперь вся жизнь разделилась на «до» и «после».

Исключением не были и крестьяне Западного Полесья, ставшие и наиболее пострадавшей от войны категорией мирного населения – беженцами прифронтовой зоны, вынужденно покинувшими родные места.

Их численность превысила полтора миллиона человек.

В 1915 году большинство беженцев из-под Белостока, Гродно, Вильно и Брест-Литовска впервые в своей жизни покинули родные места и, теряя самых близких, подались в неизвестные им края, переживая голод, холод, лишения и неустроенность.

Однако самые первые партии беженцев, в числе которых оказались и все семьи Кочетов, были уже в конце августа благополучно доставлены в пункты своего временного размещения. Для семьи Петра Васильевича Кочета это теперь был Мещовский уезд Калужской губернии.

Но поначалу Петру Васильевичу, как имевшему двоих сыновей – учеников школ, предложили временно разместиться в Калуге, предложив на выбор помещение одной из местных церковноприходских школ: Космодемьянской, Спасозаверхской, Георгиевской или при монастыре Святого Лаврентия.

Прибывшим позже предлагали уже Тихонову и Оптину пустынь, Сергиев скит, помещение общины «Отрада и утешение» и некоторые церковно приходские школы в части уездах губернии.

Для этих же целей предлагались также церковные дома сельских священников, и даже церковные сторожки.

Посовещавшись с семьёй, Пётр Васильевич Кочет для временного поселения выбрал такую школу в Мещовском уезде.

– «Ну, што, сынки! Куды паедзем?» – для начала спросил он свою семью.

– «Я – в лесную деревню!» – первым высказался старший Борис.

– «А я хочу остаться в Калуге!» – в противовес ему и чуть обиженно возразил младший Петя.

– «А я предлагаю выбрать богатую землёй деревню!» – в корне не согласилась с ним мачеха Гликерия Сидоровна.

– «Ну, тады мы паедзем … у Мещовский павет!» – подытожил отец.

Такие метания в выборе возможного места поселения были характерны лишь для первой поры расселения беженцев. Ибо, это было в то время, когда гражданские власти до беженского вопроса ещё не дозрели.

Только 30 августа 1915 года было принято Постановление «Об обеспечении нужд беженцев». По нему руководство беженскими делами возлагалось на органы самоуправления и общественные организации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: