Владимир Фетисов - Они были первыми. Из истории медицины в Узбекистане

- Название:Они были первыми. Из истории медицины в Узбекистане

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005304605

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фетисов - Они были первыми. Из истории медицины в Узбекистане краткое содержание

Они были первыми. Из истории медицины в Узбекистане - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перелистаем же, мой читатель, этот альбом и попробуем хоть что-то узнать о судьбах некоторых преподавателей и первых выпускников ТашМИ.

Открываем следующую фотографию. Здесь нет затёртых лиц, как нет их и на остальных листах.

На этой виньетке только преподаватели. И что ни имя – то легенда.

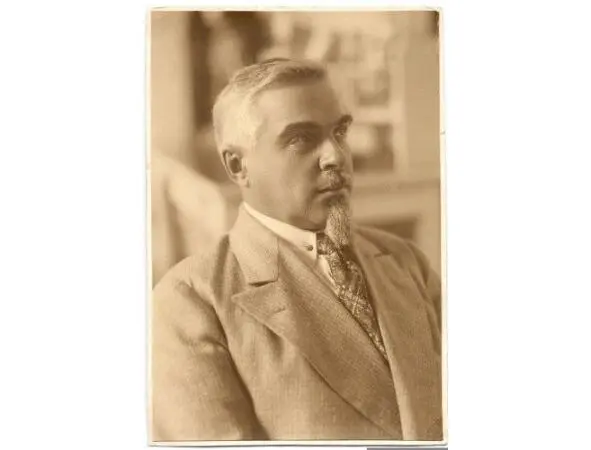

В верхнем левом углу профессор Дмитрий Алексеевич Введенский. Красивое породистое лицо. Потомственный врач-уролог, хирург, участник двух мировых войн. Медицинское образование получил в Московском университете, который окончил в 1912 году. На фронтах первой мировой был не только хирургом.

Повоевал и солдатом, и пулемётчиком. Кавалер шести русских орденов – Св. Владимира 4-ой степени с мечами и бантами, Св. Станислава 3 и 2-ой степеней, Св. Анны с мечами и бантами 3 и 2-ой степеней и солдатского Георгия. Кроме русских наград Дмитрий Введенский награждён 4-мя французскими военными крестами – ему довелось повоевать и там – один с бронзовой звездой, два с золотой звездой и один с пальмовой ветвью. Кроме того за военные заслуги перед союзниками был удостоен ордена Почетного Легиона. Исключительный случай, ведь русских офицеров, отмеченных высшей наградой Франции, единицы.

В Россию Введенский возвращается в 1919 году и становится бойцом, а затем и командиром Красной Армии. В 1924 году приезжает в Ташкент и начинает работать ассистентом кафедры урологии медицинского факультета Туркестанскогоуниверситета. Затем он доцент, а с 1933 года профессор этой кафедры. И первый председатель урологического общества Узбекистана.

В 1931 году он чудом спасся от репрессий. В это время всем бывшим эсерам – а Введенский когда-то состоял в этой партии – было предписано пройти регистрацию. Сделал это и законопослушный Дмитрий Алексеевич. Вскоре начались аресты. Введенского спасла Екатерина Павловна Пешкова, председатель Политического Красного Креста, прислав телеграмму в его защиту. Дело в том, что родная сестра Дмитрия Алексеевича, Надежда, была невесткой главного пролетарского писателя Максима Горького (Пешкова), она-то, очевидно, и похлопотала перед своей свекровью.

Когда начнётся Великая Отечественная война, Надежда вновь поможет брату.

Едва узнав о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, Дмитрий Алексеевич написал заявление с просьбой направить его на фронт в качестве хирурга. Однако 54-х летний профессор получает отказ и вновь обращается к сестре, имеющей влиятельные связи. С большим трудом ей удалось удовлетворить желание Введенского, и в 1942 году он был мобилизован.

Д. А. Введенский

После войны Дмитрий Алексеевич возвращается на родную кафедру в ТашМИ, где и прослужит вплоть до 1956 года – последнего года своей жизни. Скончался профессор Введенский в результате инфаркта. Подробно о Д. А. Введенском рассказано на сайте «Письма о Ташкенте», где в июле 2011 года были опубликованы довольно обширные воспоминания дочери выдающегося медика.

Справа от Введенского фотография человека, похожего на писателя Марка Твена. Это профессор Георгий Александрович Ильин, один из основателей ТашМИ. В 1920 году он прибыл в первом из пяти «университетских» эшелонов, посланных в Ташкент для создания в Узбекистане университета.

Первый эшелон (основатели ТашМИ)

Тридцатипятилетний Георгий Александрович начинает работать здесь в должности старшего ассистента кафедры факультетской хирургии. В 1937 году защищает докторскую диссертацию на тему «Косорукость и ее лечение».

Г. А. Ильин

Герой труда, профессор Ильин в 1934 году возглавил кафедру общей хирургии ТашМИ, которой руководил вплоть до своей кончины в 1941 году.

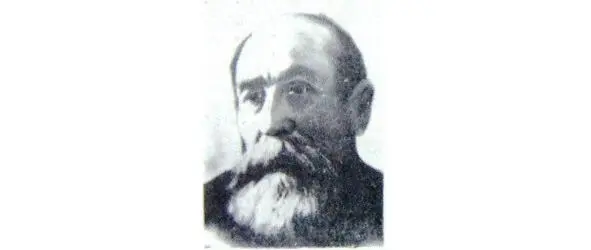

Далее, в верхнем ряду, фотография человека с пышной окладистой бородой. Это профессор Евгений Михайлович Шляхтин. Он самый старший по возрасту на этой виньетке, родился в 1865 году и прежде чем стать врачом – а стал он им только в 1908 году, окончив Московский университет – хлебнул невзгод. В 1887 году за пропаганду в армии революционных идей народовольцев офицер Шляхтин был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. Затем судом был разжалован в рядовые и отправлен за пределы России, в Турцию, где четыре года тянул лямку простого солдата. После университета некоторое время работал земским врачом, затем преподавал на медицинском факультете Московских высших женских курсов. После революции стал читать лекции в Ярославском университете, а в 1920 году, как и Ильин, прибывает в Ташкент в «поезде науки». Здесь он организовал и возглавил первую в Туркестане кафедру гистологии, оставаясь её заведующим в течение двух десятилетий – с 1920 по 1939 год, вплоть до своего ухода из жизни.

Е. М. Шляхтин

Позволю себе процитировать небольшой отрывок из очерка Татьяны Александровны Вавиловой о профессоре Шляхтине, опубликованного в «Письмах о Ташкенте» в июне 2013 года:

«Профессора Шляхтина знал весь город, так великолепно он читал лекции. Быть его студентом, а уж тем более заслужить у него на экзамене положительную оценку, было предметом гордости. Я знала учениц Евгения Михайловича, – моя тетя училась на медфаке в те годы. Несмотря на крайнюю строгость на экзаменах, Евгений Михайлович был очень добр и сочувственно относился к тем, кто терпел нужду, а годы были трудные. Профессор постоянно опекал не менее одного-двух студентов, помогая им материально.

У Евгения Михайловича была прекрасная библиотека, множество томов ценных медицинских изданий. Профессор оставил завещание, по которому все его книги были переданы городу. Они положили основу для нашей медицинской библиотеки, которая первоначально находилась в доме Шляхтина, в переулочке между Балыкчинской и Ассакинской. В небольшом читальном зале мне было очень уютно заниматься в студенческие годы. Мы так и говорили: «Идем в библиотеку Шляхтина».

Евгений Михайлович оставил нашему городу не только уникальную медицинскую библиотеку, о которой упоминает Татьяна Александровна. Будучи страстным собирателем картин русских художников, он и свою довольно обширную коллекцию завещал городскому музею искусств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: