Николай Болотов - РУСЬ – нетривиальная история

- Название:РУСЬ – нетривиальная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005182746

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Болотов - РУСЬ – нетривиальная история краткое содержание

РУСЬ – нетривиальная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1.2. Что такое «Приледниковая степь»?

Сразу могу сказать, что это субстанция – экологическая система, которая совершенно неведома современной палеоклиматологии. Но прежде чем говорить по сути идеи «приледниковой степи» – несколько слов об её авторе.

Лев Николаевич Гумилёв – это не только гениальный историк, но и географ-этнограф создавший теорию пассионарного этногенеза, единственную из существующих теорий, объясняющую всплеск образования этноса и государственности на базе до того мелких враждующих племён. По его, доказанной в многочисленных монографиях идее, мы – русские не «чистый лист» истории, а сгусток геномов народов «великой степи» – гуннов, монголов, хазар………Но, главное, мы ещё и славяне, которые никогда не покидали мест своего происхождения. И в основе этого, уникального для всемирного переселения народов, явления лежит специфический этногенез нашей отечественной «приледниковой степи». Но нас интересует из всего его наследия одна деталь….. Его пассионарная теория – гениальная вещь, но если бы он сконцентрировался на своей идее приледниковой степи, то мог бы стать творцом теории происхождения «Человека мыслящего», которая с тех пор топчется на ветхих понятиях нашей «православной» науки, и никак не может быть «переварена» современной палеоклиматологией из-за её чрезвычайной «оригинальности».

Я не знаю, в чём тут «корень» зла, но не могу не отделаться от мысли, что всё заключалось в самом характере автора и в его наследственности. Лев Гумилёв – сын поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой – никогда не скрывал, что он потомственный дворянин, причем из числа военных, а никак не интеллигенции. Это он постоянно указывал в своей биографии, что и было во времена СССР основой для его политических преследований.

На вопрос к одному из прокуроров: – В чем моя вина?

Следует ответ -«Вы очень образованный человек»!? ……..

У меня тут сразу же возникают с ассоциациями с «Человеком мыслящим»! В этом плане у него было масса завистников со стороны «академической среды» относительно широты и оригинальности его мышления.

Как вспоминает географ О. Г. Бекшенев:

– «Это был великий артист! Впечатление производил необыкновенное. Гумилёв хранил в памяти множество дат и фактов, хотя никакими записями он не пользовался. Перед Гумилёвым не было даже листочка с планом, при этом лекции были необычайно хорошо структурированы. Но после лекций в головах не оставалось ничего, потому что никто не конспектировал, все только слушали, не могли оторваться».

И эта способность к неординарному мышлению и сеть основная причина всеобщего научного отторжения Гумилёва.

Что только не приписывалось ему!?

И русско-имперский шовинизм, и противостояние западным ценностям, и даже то, что во всех его трудах прослеживается антисемитизм!

Как я могу судить, последние обстоятельство на примере своих собственных публикаций, можно трактовать не как альтернативу идеологии националистического сионизма (богом избранного еврейского народа), а как пропаганду насилия над евреями. И хотя тут разница «и ежу понятна», тем не менее именно сионисты путают всё в свою пользу, «наводя тень на плетень».

Как вспоминает С. Б. Лавров, профессор Санкт-Петербургского университета, Президент Русского географического общества, Зам. Президента Фонда Л. Н. Гумилёва……

– «Счастливым человеком называл себя он, отсидевший в лагерях и тюрьмах четырнадцать лет своей жизни, отсидевший совсем ни за что, за великих поэтов России – своих родителей – за Анну Ахматову и за Николая Гумилева. А в промежутке между двумя лагерными сроками была война, был фронт, в промежутке он дошел до Берлина, а потом – снова лагерь. Он не любил рассказывать о лагерных годах, а, если и рассказывал, то только о людях, с которыми там приходилось встречаться. И преимущественно, о хороших людях. Говорят, даже уголовники его уважали. Там, в лагерях, рождались его идеи, рождались в нечеловеческих условиях, и даже его кандидатская, – естественно, не на бумаге, в голове. И никогда не говорил он о своих страданиях. Никогда не проклинал и не чернил всю ту сложную эпоху, как часто, делают это те, кто не перенес и сотой доли его унижений, его страшной судьбы……

Когда отказывала рука, он надиктовывал новые тексты и поправки к старым. Одной из самых последних фраз его, которую он сказал мне в больнице, была: «А все-таки я счастливый человек, ведь всю жизнь я писал то, что хотел, то, что думал, а они (многие коллеги его) – то, что велели…»

И отдавая должное этому выдающемуся учёному, возвращаясь к его теории «приледниковой степи», приходится констатировать, что, видимо, вследствие невообразимой «широты взглядов» он не обратил внимание на важнейшую деталь в экологии существования неандертальца в ледниковые периоды. А именно – уникальность экологии этой степи, не имеющей современных аналогов! У него нет даже отдельной статьи на эту тему. Эта мысль просто проскальзывает в разных его публикациях.

А суть его гениальной догадки состоит в том, что в приледниковой зоне не было тундры, как себе это представляет современная климатология.

Хотя это совершенно элементарно доказуемо!

Граница таяния ледника доходила до широты современной степной зоны. Здесь в летний период при избытке солнечной радиации (осадков было мало и 300 дней в году стояла безоблачная погода) и изобилии физиологически активной ледниковой талой воды формировалась несуществующая сейчас экосистема, основой которой были многолетние травы.

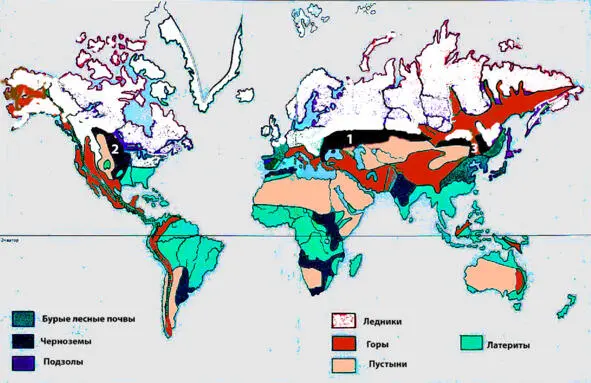

В этих «райских» условиях травостой достигал высоты в 1,5 -2 метра с биомассой, которую не могли за короткое лето съесть никакие стада местной фауны. Вы только представьте себе площадь этой уникальной степи: 500 х 6000 = 3 миллиона квадратных километров только в Евразии. Смотрим рисунок №7… (это чернозёмные территории под номерами 1 и 3).

И на зиму запасов этого «сена» тоже хватало огромным стадам в изобилии, поскольку снежный покров был неглубок и не мешал добыванию корма. Оттого никаких откочевок на зиму у местной фауны не возникало даже в «мыслях».

Зато в мыслях современных палеонтологов стада откочевывали на зиму «в зону южных лесов»?

Как это происходило, я обнаружил на самой распространенной в интернете (на любом сайте про ледниковый период). На картинке понуро куда-то бредущего стада мамонтов, хотя взирающий на это шествие волосатый носорог (на вид вполне упитанный в бескормье) никуда не торопится (см. Рис.8).

А если без чёрной юмористки, то художник ни в чём не виноват. Все глупости, которые он изобразил, есть кредо современной палеонтологии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: