Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)

- Название:Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Черкашин - Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска) краткое содержание

В этой книге скопилась неизбывная боль российского флота — потери боевых кораблей.

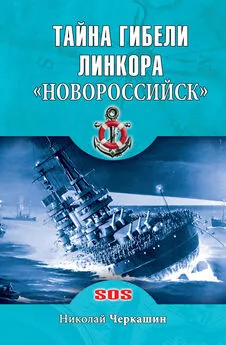

«Императрица Мария», «Пересвет», «Новороссийск», «Комсомолец», «Курск» — мощнейшие и совершеннейшие для своего времени корабли… Все они нашли свой печальный конец либо во время войны вдали от морских сражений, либо в мирное время.

Тайны погибших кораблей (От Императрицы Марии до Курска) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И вот этот день настал… 23 октября «Курск» вышел из-под воды. Весь. Кроме первого отсека (см. фото на вклейке).

Более года подводную лодку видели только водолазы-глубоководники смутно, сквозь толщу воды и «снег» планктона. Было много споров и сомнений, что однажды мы увидим ее при солнечном свете. Однако увидели. «Курск» всплыл сначала под орла, начертанного на рубке, затем под палубу верхней надстройки, потом и вовсе море схлынуло со стапель-палубы росляковского дока.

Триумф? Безусловно… Но триумф грустный. Кощунственно бить в литавры по поводу технической победы, но как не сказать добрые слова всем участникам уникальной операции? Тем более что эти слова адресовал им человек, более, чем кто-либо знавший цену подводного труда — бывший Главный инженер Аварийно-спасательной службы ВМФ СССР контр-адмирал в отставке Юрий Константинович Сенатский:

— Этот подъем — начало нового века в прямом и фигуральном смысле слова, новой эпохи в области судоподъема. Шедевр! Фирма «Мамут» честно заработала свои деньги. Надо было обладать не только высоким научно-интеллектуальным потенциалом, но и весьма рисковым характером для проведения такой работы в столь сжатые сроки. Ну и конечно же феноменальное везение с погодой. Нам такие гидрометеоусловия при подъеме С-80 и не снились…

Обезглавленный, с обрезанными перископами, слегка обросший морскими ракушками — «Курск» стоял на стапель-палубе росляковского дока, словно огромный стальной гроб… На черный корпус летел мокрый снег, словно клочья чьей-то седины.

Как ни рвались на поднятую атомарину следователи и прокуроры, все же первым вступил на корпус подводного крейсера сын командира — лейтенант Глеб Лячин. Именно он командовал тем катером, который доставил к подводному крейсеру Главнокомандующего ВМФ адмирала флота Владимира Куроедова, командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова… Кто-то принял очень человечное решение: первым должен вступить на борт «Курска» не чиновник судебного ведомства, а сын погибшего командира. В противном случае произошло бы невольное оскорбление памяти павших подводников — ведь только преступников первыми встречают люди из прокуратуры.

Вслед за лейтенантом Лячиным поднялись на палубу подлодки адмиралы, сняв фуражки. Первым делом подошли к кормовому аварийному люку, ставшему невольной западней для тех, кто выжил в кормовых отсеках после страшного удара… Заглянули в него… Почему подводники не смогли выйти из шахты запасного выхода? Теперь специалисты точно скажут — почему.

На «Курске» работают несколько бригад криминалистов самого разного профиля — от взрывников до медиков. Маловероятно, что они найдут в отсеках атомарины ответ на главную загадку — что инициировало первый взрыв в торпедном отсеке? Тем более что первый отсек, самый важный для понимания трагедии «Курска», остался пока на грунте. Правда, не много надежд на то, что и искореженные металлоконструкции носового отсека сохранили след первопричины трагедии. Но вот поступили сведения, что найдено несколько аппаратных журналов, в которых фиксируется ход несения тех или иных вахт; по записям в них можно судить об обстоятельствах, предшествовавших роковым взрывам. И только.

25 октября подводный крейсер осушили и криминалисты вошли через кормовой аварийный люк в девятый отсек. Они извлекли оттуда тела трех моряков, которые довольно хорошо сохранились. Но опознать их лица сразу не удалось. Потом в дебрях искореженных отсеков нашли еще несколько трупов. Несколько позднее в североморском госпитале медики установили личность своего коллеги — капитана медицинской службы Алексея Станкевича…

Меньше всего я ожидал, что телерепортерам разрешат снять ту самую вмятину, о которой столько говорили и столько спорили, что даже сомнение возникло — а была ли эта самая вмятина? Теперь очевидно — была, есть. Вот она — длинная и довольно глубокая борозда проходит по правому борту ниже ватерлинии. Ее не мог прочертить киль надводного корабля — иначе бы след остался в верхней части корпуса. А вот «подводный объект» — запросто. Версия капитана 1-го ранга Михаила Волженского, что иностранная подлодка задела «Курск» своей кормовой частью, а именно: кормовым стабилизатором нашла еще одно — зримое подтверждение. Не надо быть трассологом, чтобы заметить — длинный след прочерчен довольно узким предметом, каким и является подводное «крыло» субмарины. Тогда становится ясным, почему вторая подлодка отделалась довольно легко — все ее жизненно важные центры отстояли достаточно далеко от места удара. Становится ясным и то, почему она так медленно удалялась от места происшествия: противолодочные самолеты североморской авиации определили ее скорость не более пяти узлов. Столь нехарактерно малая для атомоходов скорость может быть объяснена тем, что иностранная подлодка получила повреждения винторулевой группы. Находит свое объяснение и пауза в сто тридцать секунд, которая разделяет оба взрыва. Первый мог быть вызван тем, что в «смятом» после удара торпедном аппарате деформировалась и лежавшая в нем торпеда, в ее двигателе соединились окислитель и топливо — форс пламени ударил в стеллажные торпеды. Мощный разогрев при резко возросшем давлении вызвал детонацию остального боезапаса. Однако главная вмятина, ее начало, все это осталось на корпусе первого отсека, чьи фрагменты, как уже сообщалось, были подняты еще в прошлом году и будут, как объявлено, подниматься в следующее лето.

Могло ли такое случиться? Этот вопрос до сих пор задают люди, для которых столкновение подводных лодок ничем не отличается от дорожно-транспортного происшествия на шоссе.

Леденящие душу видеокадры, снятые в руинах «Курска», мне довелось смотреть вместе со вдовами подводников и бывшими командирами подводных лодок. Капитан 1-го ранга в отставке Юрий Филиппович Голубков командовал самой быстроходной в мире атомариной — К-162. Именно она установила непревзойденный до сих пор рекорд подводной скорости — 44,7 узла (82,8 км/час).

— Мы отрабатывали учебные задачи на полигоне, где ныне погиб «Курск», — рассказывает Голубков. — Вдруг доклад акустика: на траверзе правого борта шум винтов иностранной атомной подлодки. Понимаю, за нами вели слежку, и иностранец случайно вышел за пределы нашего кормового сектора, то есть зоны акустической тени. Командую — право на борт и вывожу наглеца, как говорится, на чистую воду. Он же стремится снова зайти мне в корму, спрятаться в непрослушиваемом секторе. Чужак маневрировал резко и дерзко. Но у меня же скорость выше, и это я захожу ему в корму. И держусь в его кормовом секторе, несмотря на все выкрутасы, которые он совершал под водой. В конце концов, он понял, что ему не отвязаться, и пошел прочь из наших террвод. Я проводил его до указанного мне рубежа, а потом вернулся на базу. И только потом, представив себе наше взаимное маневрирование как бы со стороны, испытал нечто похожее на ужас. Две огромные ядерные «коломбины» с немалой скоростью заходили в хвост друг другу, как истребители, причем на предельно малой «высоте», причем ориентируясь только на шумы винтов… Такие «игры» припомнит любой командир-подводник, ходивший в моря. Одним везло, другим — не очень: сталкивались, но все же расходились по своим базам пусть с вмятинами, но без трупов. «Курску» не повезло преотчаянно…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: