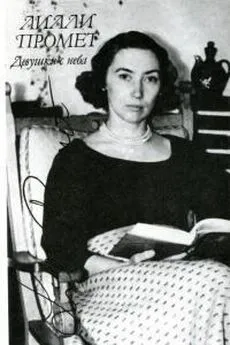

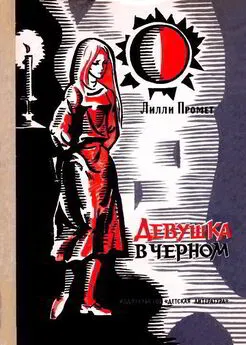

Лилли Промет - Девушки с неба

- Название:Девушки с неба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-265-00877-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лилли Промет - Девушки с неба краткое содержание

О последних месяцах фашистской оккупации в Эстонии рассказывается в романе «Девушки с неба».

«Примавера» — это роман о любви.

Девушки с неба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сдержанность этой героини — род мучительства: надо все время помнить о сложнейших обертонах ее безукоризненной корректности.

«— Перестаньте, Мейлер! Несмотря ни на что, Феврония — личность».

Тонко сказано. Пронзительно до неожиданности: Саския-то тоже — личность, «несмотря ни на что», и прежде всего (если говорить о художественном условии ее существования) — несмотря на обескураживающее, неотвратимое, как стихия, и безличное, как рок, присутствие в ее мире — Февронии.

Я надеюсь, читатель догадывается, что в моем сопоставлении двух героинь нет следов национального самолюбия? Предвидя соответствующие обиды, Промет как раз и заметила: «В книге дурак не должен иметь национальности». Так вот: у меня нет обиды за «русский характер», увиденный в «Примавере» как бы сквозь заледенелые стекла, потому что ни обиды, ни упрека я не вижу в составе эмоций, которыми Промет наградила Саскию, свою любимую героиню. Там, как ни странно, другое. Там — потрясающее сочетание осознанного отчуждения и неосознанной надежды: острейший коктейль чувств, составленный с великолепным писательским расчетом, за которым стоит запредельное, «адское», тектоническое женское чутье.

Впрочем, критик Алла Марченко считает, что коктейль неудачен, и любимая героиня плохо отделена от автора. Вот рассуждение Марченко из ее знаменитой статьи «Для восполнения объема…» («Вопросы литературы», 1974, № 8):

«Можно вспомнить… споры, возникшие в связи с маленьким романом Лилли Промет «Примавера». Главный просчет автора этой книги… состоит в том, что ей не удалось сделать читательски ощутимым, то есть д о с т а т о ч н о к о н т р а с т н ы м свое истинное отношение к героине, этой неудавшейся Клеопатре, безнадежно закосневшей в элегантном эгоизме. В результате предложенную Саскией версию приняли за авторскую…»

Я цитирую Аллу Марченко не только из профессионального уважения, но и потому, что вопреки несогласию она учуяла истину: у Марченко ведь тоже «адское» чутье. Так вот: если версию Саскии п р и н я л и за авторскую, значит, авторская версия явно к ней не сводится. А почему «приняли»? Почему «спорили»? Не потому ли, что поддались национальным амбициям? Зря поддались. Промет тут ни при чем. Почему, собственно, писательница должна делать контраст более резким, чем это для нее естественно? В «элегантный эгоизм» вовсе не обязательно тыкать неэлегантным пальцем. Мне как читателю вполне достаточно того, что сказано.

Сейчас попробую объяснить.

Вот Феврония хвастается:

«Как благодарен был Карлино нам за подарок. Ведь для него банка икры — большое дело…»

Мейлер при этой реплике выходит, хлопнув дверью.

Саския молчит. О чем?

Разумеется, Феврония — «дура», она воображает, что если для нее банка икры — большое дело, то и для Карлино в Италии — тоже: как будто Карлино живет по нашим законам и должен все «доставать». Так, но в пределах-то своей наивности Феврония действительно проявляет щедрость души, она делится ц е н н е й ш и м — на своем, «дурацком», языке она как умеет хочет обрадовать итальянца!

Интересно, а умная, все понимающая Саския — готова на такую щедрость?

«Чтобы я так много не курила, Феврония открыла пакетик с конфетами. Стали грызть грильяж…»

Интересно, а Саския — открыла бы какой-нибудь пакетик? Саския — принесла бы Февронии обед в комнату, если бы та заболела? Ах, Феврония не заболеет… Она — слишком здорова для этого. Она по утрам — зарядку делает, лошадь такая. Утром у них так: Феврония руками-ногами машет, а Саския дымит. Курить по утрам в постели — в этом есть что-то аристократическое, не так ли? Смотреть, как Феврония вертит «велосипед», вернее, н е с м о т р е т ь, отворачиваться от этого устрашающего зрелища — железная выдержка нужна. Слышать, как «трещат ее кости», и терпеть — это же почти подвиг.

А если бедная Феврония при этом дышит табачным смрадом — только конфетки подсовывает, чтобы отвлечь, — так это же… это — «другой вопрос». Это у Саскии не считается. Индивидуум курит, потому что нервничает. Надо же индивидууму снять напряжение.

Теперь я должен из «зрительского зала» вернуться в кулисы художественного действия. Я не сужу героев уже хотя бы потому, что, в отличие от Февронии, понимаю, что они всецело «выдуманы» автором, и ничто тут не случайно. То есть широкозадая «дура» столь же необходима узкобедрой «интеллектуалке», сколь и раздражает ее. Лилли-то Промет понимает ситуацию неизмеримо глубже Саскии, хотя Саския, конечно, — модель ее чувств и надежд. Но те ситуации, в которых Феврония превосходит Саскию своим наивным, глупым, слепым — но все-таки в е л и к о д у ш и е м, — написаны тою же Лилли Промет! Она-то все понимает!

Она понимает то, что Саския смутно чувствует: Феврония н у ж н а Саскии. Как зеркало?.. Больше: как точка отсчета… как точка отталкивания… А может быть, — как точка опоры?

Не безумное ли это предположение: что Феврония, с ее коммунальной кухней, выкрашенной в синий цвет, — нужна Саскии, укрывшейся в с т е н а х? Да смешна она со своим дурацким гостеприимством… пока смотришь на эту ее широту из узких створов прочно стоящего дома. Пока этот дом стоит. Пока он прочен. Пока стены не пали.

А если стены падут, — кто спасет? Кто пожалеет, кто поделится последним? Господин Мейлер?

Не зарыта ли тут собака?

Не лежит ли здесь глубинная драма, не таится ли огромная, интуитивно учуянная проблема: может ли устоять «малый дом» в большой реальности, когда реальность дышит катастрофой?

Но откуда это дыхание беды? Почему призрак разрушения витает над жильем, любовно возводимым героями Промет? Почему сквозь все ее творчество: от романа «Примавера» до поэмы «Помпеи» — проходит образ этого итальянского городка, погребенного под пеплом? Осколки посуды. Улицы без окон. Люди, убитые в своих домах. Собака, жившая девятнадцать веков назад и навеки зарытая в землю как памятник смерти — памятник «вывернутый», полый, пустотный, алогичный, и тем не менее — неопровержимый. Помпеи — это же почти навязчивый образ у Лилли Промет: эмблема катастрофы, висящей над домом, над миром. Откуда же идет опасность?

Извне? Взрывается вулкан — и все… Детонация двух мировых войн, между которыми призрачная жизнь замкнутого дома пропорхнула миражем, похожим на неоконченное полотно Каспара Юкси: «Где он, где же дом бедняка?» Дом — декорация. Дом — призрак. Падают стены от урагана, налетающего извне, от землетрясения, от извержения, от сотрясения гигантской Вселенной, в которой человек не волен.

Только от этого? Что там еще говорил Каспар Юкси? Почему он не жаловался?

Теперь вчитайтесь в то, что вослед своему духовному отцу говорит Саския:

«…И вдруг мною овладела безумная ревность. Я подумала… что достоинства эстонского народа известны только эстонцам. Ни его таланты, ни его трудолюбие не смогли привлечь к нему внимания, какое он заслужил, а вот раскопки из-под лавы или появление из-под растаявшего ледника могли бы вызвать к нему интерес и заставить разыскивать на географической карте. Но этого я не решилась пожелать своей родине…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: