Эмэ Бээкман - Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка [Романы]

- Название:Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка [Романы]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Художественная литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-280-01160-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эмэ Бээкман - Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка [Романы] краткое содержание

Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка [Романы] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прошел еще год, и эстонские читатели Бээкман оказались свидетелями еще одной метаморфозы: «Запретная зона» (в русском переводе «Час равноденствия») выдержана в спокойной манере городского семейного романа: без преувеличений и утрировки, не ласково, конечно, но достаточно мягко.

Можно, разумеется, объяснить и этот зигзаг обстоятельствами сугубо психологическими — своеобразием творческого поведения Эмэ Бээкман, ничего не умеющей делать «кстати заодно с другими». Когда, мол, установка на гротеск стала диктоваться модой на условные формы, а не личным темпераментом Эмэ Бээкман, ей ничего не осталось как «избавиться» от своего «самого любимого лица». (Если еще раз вспомнить ее почти автопортрет в той же «Шарманке»— женщины с множеством лиц.) И это будет звучать вполне убедительно, поскольку как раз к началу 70-х годов увлечение гротескными формами приобрело в Эстонии, как отмечает эстонский критик X. Пухвель, характер поветрия. Среди молодых писателей утвердилось убеждение, что прямое отражение жизни — отнюдь не лучшее художественное решение, что суть окружающей существенности можно и точнее и глубже раскрыть с помощью такой системы образов, которая не стремится копировать действительность.

И все-таки дело, видимо, не только в «гримасах» моды, заставившей Эмэ Бээкман, дабы не уподобиться «толпе», свернуть с общей всем тропы, бросив удобный «плацдарм», — ведь она и в дальнейшем упорно продолжала «менять лица»!

Однако, если приглядеться еще внимательней ко всем этим преображениям, проявится и еще одна закономерность. Странная переменчивость Бээкман, по-видимому, как-то связана с ее поразительной, может быть, феноменальной чуткостью к переменчивости общественного «пульса»; род этой «пульсации», похоже, и диктует (как бы заказывает) ей форму художественной расшифровки кардиограммы Времени. Практически каждый роман Эмэ Бээкман — портрет общественного состояния. В моменты относительного спокойствия — час равноденствия! — когда в обществе ничего особенного не происходит, когда главное событие — отсутствие судьбоносных событий, она «окунается» в быт («Запретная зона», «Чащоба»), но и тут, на мелководье, поиск, то есть прослушивание пульса продолжается; ни один из внешне бытовых романов Эмэ Бээкман бытовым (в полном смысле этого слова) не является. Да, общество просто ест, пьет, функционирует и ничего вроде бы и не хочет, кроме как есть, спать, функционировать; даже причин столь долгой «спячки» осмыслять не желает, но художнику спать не положено:

Не спи, не спи, художник,

Не предавайся сну.

Ты — вечности заложник

У времени в плену.

Но вот пульс оживает, наполняется, и Эмэ Бээкман не мешкая, по пульсу, ставит предварительный диагноз надвигающегося общественного недуга задолго до того, как он становится панэпидемией, когда нам, живущим на общих основаниях, еще представляется, будто все мы — «практически здоровы», а легкие недомогания — результат космических магнитных бурь…

Возьмите ту же «Шарманку». При первом чтении (в 1974 году) — и русскоязычные читатели, и русскоязычная критика истолковали роман как историю мелкой, стандартной души. Того, что это всего лишь облатка, внутри которой «спрятана» куда более горькая «пилюля», мы как-то не сообразили — «бег на месте» еще только начинался, — и о том, что застой это всерьез и надолго, не подозревали. Мы и не догадывались, а Эмэ Бээкман уже нашла формулу застоя: Управление Учета Мнений; по необщевидным приметам угадав, что в бездонном и бесплодном чреве работающего вхолостую бюрократического молоха будут заживо погребены — и готовящаяся экономическая реформа 70-х годов, и наши робкие на нее надежды… А эпизод с распределением гигантских карамельных петушков? Каюсь, в 1974-м я не увидела в этих сценах ничего, кроме сдвига в фарс да иронической игры авторского воображения. Пятнадцать лет спустя трагикомическая дележка, сопровождающаяся унижающими человеческое достоинство — а вдруг не хватит? — воспринимается, увы, как вполне реалистическая зарисовка с натуры… Можно даже мысленно не «подставлять» — вместо вожделенных карамельных цацек еще более вожделенные югославские сапоги! Нынче, не в пример тем баснословным годам, карамель улучшенного качества занимает одно из самых дефицитных мест не только в рядовых кондитерских, но и в ведомственных продуктовых заказах!

Стремление угадывать и предсказывать будущее — и личное качество таланта Эмэ Бээкман, но и специфика выбранного ею жанра. Вот что пишет А. Зверев об этом свойстве антиутопий: «По самому своему существу она является опытом социальной диагностики, а… притчевая форма… только способ, помогающий сделать диагноз насколько возможно точным. Точность эта особенно важна в силу характера болезней, которые стремится обнаружить и обозначить антиутопия в лучших своих образцах. Почти всегда такие болезни относятся к числу самых прилипчивых, самых опасных, хотя симптомы еще едва заметны, когда антиутопия создается, замечают их, к великому сожалению, лишь годы, десятилетия спустя» [2] Зверев А. Когда пробьет последний час природы… (Антиутопия. XX век). — Вопросы литературы, 1989, № 1, с. 34.

.

Короче, если все-таки попытаться вывести некую равнодействующую, то окажется, что Э. Бээкман никогда, начиная с первого автобиографического романа («Маленькие люди», 1964), не покидала своего диагностического поста и что во все времена ее волновала одна и та же тема: социальное состояние общества. Что же касается формы, то она менялась в зависимости от этого состояния. В промежутках между «эпидемиями» Бээкман создавала якобы бытовые произведения и даже, порой, отлучалась в прошлое, правда, не слишком далекое («Чертоцвет», «Старые дети»).

Впрочем, и ее отношения с историей более чем индивидуальны. Из всех видов прошедшего времени Эмэ Бээкман всегда выбирала то прошедшее, которое обладает свойством продолжаться в настоящем, а может быть, порой и превращаться в будущее. Иные формы давнопрошедшего — ее, заложницу вечности, но пленницу сиюминутности, социального диагноста и по складу ума, и по влечению души, никогда не интересовали. В этом ее особость — отличие от «правильных» исторических романистов, например от Яана Кросса с его огромной, систематической исторической библиотекой…

Перечитайте «Глухие бубенцы». По видимости — классический исторический роман, действие которого строго ограничено реальными временными рамками: год 1944. И место действия обозначено предельно точно: маленький хутор на севере Эстонии. И тем не менее происходящее в нем почти напрямую связано и с тем, что происходит сегодня в Эстонии, и шире — с тем, что делается в мире. Ведь ежели искать начало тех катаклизмов, какие сотрясают планету, то начинаются они там, на исходе последней мировой войны; это она, война, стерла с лица земли остатки некалендарного XIX века, смела останки патриархального уклада и рожденных этим укладом нравственных устоев, и, развязав тем самым руки и Богу Гонки за научно-техническими миражами, «опростала», опорожнила души верноподданных Нового Божества!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

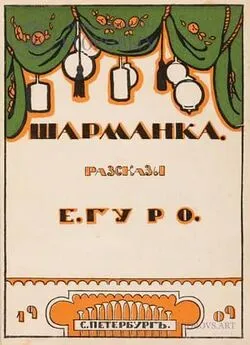

![Обложка книги Эмэ Бээкман - Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка [Романы]](/books/1096518/eme-beekman-gluhie-bubency-sharmanka-gonka-roman.webp)

![Эмэ Бээкман - Чертоцвет. Старые дети [Романы]](/books/1096516/eme-beekman-chertocvet-starye-deti-romany.webp)