Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

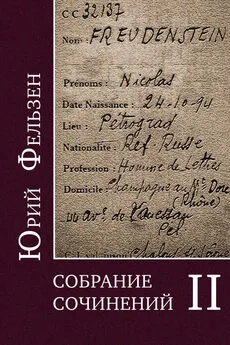

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Второй вывод – для сохранения «режима свободы» необходимо, чтобы в данной стране жизнь продолжалась, чтобы крестьяне пахали землю, рабочие работали, инженеры строили, доктора лечили, правители управляли. Но есть и мозг страны, неуловимый «дух народа», иррациональные усилия философов, ученых, каких-то мечтателей, занятых искусством, то есть чем-то почти всегда неактуальным, далеким и чуждым всему, что происходит вокруг – реформам, революциям, войнам. Лично художник еще порой на это реагирует – как обыватель или гражданин, – его искусство неизменно о другом. Надо пристально всмотреться в его произведения, надо хотеть их полюбить, чтобы увидеть неразрывную связь между ними и самой вульгарной злободневностью, связь, которая иногда обнаруживается лишь с веками и воздействие которой сказывается только в веках. Мы не знаем, создал ли Достоевский «âme slave» или «âme slave» создала Достоевского, нашел ли Шекспир среди англичан людей, ищущих справедливости и во всем сомневающихся, или такие англичане и не-англичане появились после Шекспира. Но мы знаем, что какие-то человеческие свойства, какие-то особенности человеческих отношений, мнения, ломавшие окружающий мир, общественный порядок, историю, стали навязчиво-четкими благодаря Платону, Шекспиру, Достоевскому, и что они своих героев не выдумали, а как бы невольно участвовали в неуяснимом общем движении. Разумеется, легко возразить, что среди писателей мало кандидатов на роли Достоевских и Шекспиров. Однако и гении «не падают с неба», они внутри искусства своей эпохи и – даже от него уходя – его питают, им сами питаются, от него незаметно зависят и вряд ли без него осуществляются. Для того, чтобы жизнь продолжалась, необходимо, чтобы продолжалось искусство, хотя бы творцы и не творцы одинаково считали, будто искусство от жизни оторвалось.

Все, что следует сказать о роли писателя в нелепой и страшной нашей современности, вдвойне применимо к литературе эмигрантской: эмиграция – жертва несвободы и, по своему первоначальному замыслу, как бы символ борьбы за живого человека и невозможности примириться с теми, кто его умерщвляют, ее литература должна с удвоенной силой эту «идею эмиграции» выразить, должна оживлять души, защищать человека и любовь, но она не идет по легкому пути непосредственных обращений, она остается в недоступно-холодной для многих области искусства, и вот эмиграция не хочет, не может ее, свою литературу, понять и от нее раздраженно отталкивается. Зарубежный русский писатель оказался в таком одиночестве, какого себе не представляют его западноевропейские собратья, и близоруко в этом обвиняет русских рабочих, шоферов, безработных. Трудно придумать более трагическое недоразумение и более жестокую безвыходность. Чем бы ни кончилась борьба, победой одних или других или новой мировой всеразрушающей войной, при нашей жизни ошибка не выяснится и правда не откроется – что рабочий и шофер продолжают сопротивляться большевистскому гнету, как бы ни искажались при этом положительные их цели, и что писатель то лучше, то хуже, но упрямо выполняет единственное свое назначение. Неподдержанный ближайшим окружением, обреченный на бедность и неизвестность, эмигрантский писатель для европейской публики, для своих англо-французских «конфреров», даже и не писатель: он – дилетантствующий, печатающийся в каких-то бестиражных журнальчиках рабочий, шофер, безработный. Ни до кого, ни в Европе, ни в России, не доходит его голос, его искусство и темы, и то неизбежное соревнование идей и самолюбий, которое как-то продолжается в наглухо замкнутой эмигрантской литературной среде.

Любопытная подробность – в ней сравнялись и всё неподдельно-значительное, и всё паразитически-ничтожное: их уравняло общее несчастие. В атмосфере гибели, разгрома невольно исчезают качественные различия, всех одинаково жаль, никого не выделяешь. Кое-кто выгадал, незаслуженно оказался в мученической роли. Вероятно, истинным художникам, платящимся жизнью за искусство, невыносима обязательная солидарность, братство, соседство людей легкого труда, короткой мысли, украденных достижений. Из-за всего этого еще уменьшается сочувствие к тому, что сочувствия достойно.

Почти невозможно обратиться к эмигрантским писателям с призывом, с каким нужно обратиться ко всем другим свободным писателям: «Господа, делайте свое дело, остальное приложится». Бодрящие слова звучат бесконечно фальшиво. Очень страшно, что за двадцать лет никто не сказал: «Господа, как вам ни тяжело, как это ни удивительно, вы делаете свое дело». Такое единодушное зловещее молчание должно кого угодно смутить. И всё же, через сомнения, без поощрений, писатель пишет. Если не все графоманы, значит судьба, действительность мудрее любых бодрящих советов.

Писатель (и не только эмигрантский) пишет, но трезво знает, что его живое искусство пока не победило, что оно, как и всё в мире творчески-живое, на волосок от поражения, которое не в силах предотвратить. Он также знает, что бездействовать нельзя.

Лермонтов в русской литературе

Перечитывая произведения какого-либо популярного классика и желая из них что-то существенно-живое извлечь, нужно стараться воспринимать их, как новые, как будто читаешь впервые, отрешившись от прежних готовых оценок, но это нелегкая задача, особенно для человека немолодого и обладающего жизненным опытом. Мнение о таком писателе у каждого составлено, вернее, навязано ему чуть ли не с детства, способность к освежению впечатлений у нас с годами притупляется, мы более душевно косны, чем это нам кажется и бережно любим не только нашу молодость, но и всю атмосферу, в которой она проходила – природу, бытовые привычки, мировоззрение, традиции, когда-то нам внушенные. Вот почему так трудно заставить себя внимательно перечесть поэму, роман, стихотворение, нам памятно-близкие с детства, и научиться о них судить на основании всего последующего нашего опыта и выработанных опытом вкусов.

Историки литературы и критики помогли недостаточно самостоятельным читателям изменить или расширить традиционные взгляды на Пушкина, с его будто бы «светлой гармонией», на «космическую поэзию» Тютчева, на гоголевский «смех сквозь невидимые миру слезы». В отношении Лермонтова такой пересмотр еще не произведен, быть может, смутно намечен, и до сих пор его действительные, живые, человеческие и писательские черты искажены для нас внутренно-противоречивой условностью приписанного ему «злодейского байронизма» и чрезмерно у него выделенных, в ущерб остальному, пресловутых «звуков небес». Между тем именно Лермонтов как бы вдохнул в русскую литературу непосредственное, не стесненное прежними эстетическими канонами чувство жизни, и лишь после него Толстой, бесконечно его «открытие» углубивший, мог внести в мировую литературу тот напор, то многообразие жизненности, какого не было в ней с шекспировских времен. Оттого непостижимо-обидно, что лермонтовская живая, взволнованная и волнующая поэзия, однородная в прозе и стихах, обездушена, умерщвлена бессмысленно-цепкой, хрестоматийной инерцией. Такая писательская судьба вероятно страшнее, несправедливее полного непризнания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: