Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

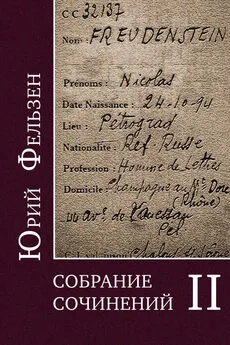

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разумеется, сравнение с Шекспиром и Толстым не означает, будто Лермонтов достиг равной им силы и выразительности. Он умер слишком молодым, не успев духовно и творчески окрепнуть, едва себя проявив. Но послешекспировская литература не пошла по пути, предуказанному «Гамлетом» и «Макбетом», не обращалась, как шекспировские герои «от сердца к сердцу», и с трудом пробивалась к этому пути через преграды классицизма, революционности, сентиментализма, романтизма. Правда, и тут неоднократно достигалось совершенство, а шекспировская «жизненная полнота» возрождалась кое-где, прорываясь в «Исповеди» Руссо, в лирических отрывках у Гете и английских поэтов, но только в девятнадцатом веке произошло «возвращение к Шекспиру», и его умышленно-бесформенные, текучие, как жизнь, монологи превратились в реалистический или психологический роман. Жизнь вошла в искусство не контрабандой, а законно, властно, в нескольких произведениях, почти параллельных – одним из первых был «Герой нашего времени». В этом смысле Лермонтов как бы связывает Шекспира и Толстого (непонятно к Шекспиру несправедливого) и может с ними обоими быть сравнен. Чрезвычайно важно для уяснения творческой его основы – суметь уловить, как сам он жил и как жизнь воспринимал. «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку». Эти слова Печорина о себе применимы, конечно, и к Лермонтову, если судить по скудно дошедшей до нас его биографии, по немногим его нам известным любовным, дружеским и родственным отношениям. Мешала ли ему эта «врожденная страсть противоречить», установленная свидетелями еще с ребяческих его лет, или так горестно складывалась его судьба, но основная черта и произведений и биографии Лермонтова – трагедия предложенной и непринятой доброты. «Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял»… («Княжна Мэри»). «И входит он любить готовый, с душой, открытой для добра… и вместо сладкого привета, раздался тягостный укор»… («Демон»). В сущности, Лермонтов понятливо и кощунственно оправдывает Демона, который, полюбив, стремится к нравственному просветлению и которого рок (или Бог) загадочно-жестоко отталкивает. Та же тема и в знаменитом стихотворении «Три пальмы». Они ропщут: «Без пользы в пустыне росли и цвели мы». Но вот кому-то польза принесена, и те, кого пальмы «приветствуют», их беспощадно срубают и жгут. К той теме «непринятой доброты» Лермонтов упорно и постоянно возвращается. Убедившись в том, что его благородных усилий никто, ни люди, ни Божество, не оценят, он представляет себе свою жизнь, а может быть, и жизнь вообще, безутешно суровой: это вечная борьба и вечная необходимость готовиться к расплате, иногда безрадостное, тяжелое вдохновение «среди сомнений ложно черных и ложно радужных надежд». Свою жизнь Лермонтов понял правильно, такой неблагодарно-жестокой по отношению к нему она и была. Тот, с кого он списал одного из немногих безупречно положительных своих героев, благожелательного, умного доктора Вернера, сказал о нем после «Героя нашего времени»: «Pauvre sire, pauvre talent!» Но и эту, неблагосклонную к нему, жизнь Лермонтов, подобно преследуемому судьбой, умирающему «Мцыри», странно и страстно любил и в ее безутешную конкретность проник так глубоко, как не удалось никому из русских его современников.

Принято считать, что Пушкин наметил все пути, по которым впоследствии русская литература пошла. Вероятно, так оно и есть. В частности, знаменитый монолог Татьяны («Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была») – чудо живого разговора, «обращения от сердца к сердцу», простой человечности, героически мудрого смирения. Но большинство намеченных Пушкиным возможностей Лермонтов сознательно углубил и заострил, как бы вновь их открыв и доведя до предельной отчетливости. Одна из постоянных, навязчивых его тем – тема «душевной памяти», основы всякого творчества. «Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое воспоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее всё те же звуки»… («Княжна Мэри»). Форму психологического романа создал он, по крайней мере, в русской литературе, отлично зная, что делает, защищая правоту своего дела. В удивительном предисловии к «Журналу Печорина» сказано: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно, когда она следствие наблюдений ума зрелого над самим собой и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». В этих словах своеобразный и точный ответ на старинное противоположение: moi personnel и moi universel. Читая произведения Лермонтова в хронологическом порядке, мы поражаемся быстроте эволюции от обязательных в его время условностей к бесстрашной жизненной правде.

После стихотворения «Опять, народные витии, за дело падшее Литвы», слепо еще подражающего Пушкину, после нарядно-сусального, ложно-простонародного «Бородина», в предпоследний год жизни Лермонтова появляется «Валерик», вместе со стендалевским Ватерлоо, одно из первых в мировой литературе описаний битвы, как она есть, без фальшивого героизма и напыщенной жалости. «В приклады!… и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился; резались жестоко, молча, с грудью грудь». Притом, как именно в жизни бывает, для человека, описывающего сражение, оно лишь страшный эпизод, а сам он, как всякий человек, поглощен своей личной судьбой, своим настоящим и прошлым. «С людьми сближаясь осторожно, забыл я шум младых проказ, поэзию… но вас забыть мне невозможно. И к этой мысли я привык, мой крест несу я без роптанья: то иль другое наказанье – не всё ль одно?..». Эта естественная и откровенная занятость собой позволяет очевидцу и участнику сражения не только наблюдать его как бы со стороны, но и рассуждать о нем беспристрастно, возвышаясь над временным и случайным. «Я думал: жалкий человек… чего он хочет?… небо ясно, под небом места много всем, – но беспрестанно и напрасно один враждует он… зачем?…».

Та же перемена происходит в творчестве Лермонтова, чего бы оно ни касалось. Сперва безрассудно смелые герои его юношеских трагедий, даже о смерти Пушкина, ошеломительно краткое: «С свинцом в груди и с жаждой мести». Потом в изображении дуэли Печорина с Грушницким у края пропасти второстепенная, но какая выразительная, какая реалистически-правдивая подробность: «Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорей удалиться от края». Нужно ли другое опровержение условно-байронической цельности Печорина, требующей позы абсолютного бесстрашия и холодного презрения к смерти?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: