Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

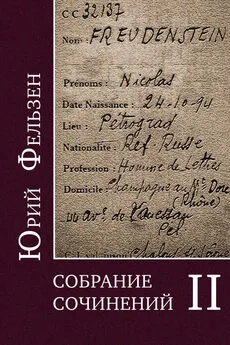

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рамон Гомец де ля Серна родился в 1891 году, выступил в печати шестнадцати летним мальчиком и успел напечатать около 60 произведений. Он выказал необычайную энергию, и деятельность его весьма разнообразна: художественная проза, стихи, журналистика, лекции. Кажется, последние-то и способствовали его известности. Темы выбираются такие, что кого угодно собьют с толку (о газовом освещении, о рыбах). Кажущаяся докторальность и серьезность тона иных смешит, а других оскорбляет, но равнодушных все-таки нет. Обстановка выбирается тоже самая неопределенная: так, один недавний доклад происходил в цирке, со спины слона. По нашим понятиям это грубая реклама. Очевидно, испанцы снисходительнее.

В сущности, и в книгах Рамона Гомеца проявляется то же стремление смешить, забавлять, «эпатировать», вообще, «ублажать» читателя. С необыкновенной легкостью нагромождаются и распутываются самые странные несообразности. Люди и положения мелькают быстрее, чем на экране. За переменами невозможно уследить. Особенно характерны сравнения: они далеки от сравниваемого предмета и поражают тем, что меньше всего к нему относятся. Они не сопоставляют с предметом органического целого, а насильственно притянуты, «механичны». В этом смысле Гомеца можно было бы уподобить новейшим французским прозаикам и тем объяснить неожиданный его успех во Франции. Но сам он горячо – и справедливо – такому объяснению противится. Он куда непосредственнее, более слит с жизнью, гораздо «легче», чем Моран и Жироду. Он разнообразит, украшает жизнь, но, в сущности, только ее повторяет и своего творческого духа не вносит. Читать его – отдых и развлечение, и успех Рамона Гомеца в той же плоскости, что успех кинематографа, и для нашего времени характерен.

Он нисколько не «конгениален» молодым французам и остается испанцем до мозга костей. Самое ему близкое – Мадрид, улица, толпа, яркие южные зрелища. Одна из его книг, наиболее нашумевшая – о цирке. Им создан свой особый жанр поэм в прозе – «greguerias». Они очень ценятся в Испании, но по отзыву самого автора непереводимы ни на какой другой язык. Несмотря на всё это, Рамон Гомец де ля Серна чрезвычайно строг к соотечественникам. Он считает их литературноотсталыми и «в наказание» собирается ставить свои пьесы – в ближайшем будущем – не в Мадриде, а в Париже.

Зинаида Сарана. Двадцать одно. Брюссель. 1927

Странное заглавие объяснено стихами довольно неуклюжими: «Сорву я банк, десяткой красной. Сейчас мне двадцать один год». Поэтические опыты госпожи Сарана совсем беспомощны. Ей не только неизвестны элементарные правила метрики, у нее не только отсутствует слух и вкус, но бывают строчки прямо оскорбительные, например: «Усталость и Любовь, широкие, как море, пока не прогремят архангельские трубы». Встречаются подражания Ахматовой, довольно прямолинейные: «В рюмке Росси, тонкой, длинной, Ваше имя навсегда» или «Ведь есть же где-то крыльев трепетанье». Кое-что от Надсона. Но опасаемся, что даже сколько-нибудь порядочной «надсоновщины» у госпожи Сарана не получится.

Александр Яблоновский. Дети улицы. Возрождение. Париж. 1928

Рассказы Яблоновского в литературном смысле мало претенциозны: коротенькая, легкая, почти «фельетонная» фраза, приключения героев развиваются приблизительно так, как ожидаешь, множество бытовых мелочей, иногда остро подмеченных. В чтении эти рассказы нисколько не утомляют, и в то же время интерес к ним не искусственно подогретый, а жизненный. Но «жизненность» книги и дарования Яблоновского связана с двумя пороками. Один из них, постоянный и неотъемлемый – «фотографичность», буквальное воспроизведение действительности, отсутствие автора и каких бы то ни было выводов и обобщений, вследствие чего безнадежное «terre aterre». Другое прегрешение, не часто встречающееся, не органическое, навязываемое как бы дурной волей – мелодраматизм некоторых положений, особенно заключительных сцен.

Центральное место в сборнике занимает большая повесть «Дети улицы». Это – довоенный Киев, вернее, его подонки, поучительный и разнообразный человеческий материал: «днепровские пираты», неуловимые для полиции, неизбежный «вор-джентльмен», воровские подруги – «шмары», их кавалеры «гусаки», а главное – «дети улицы», оторвавшиеся от семьи, бездомные, обреченные на преступление маленькие существа. Они не могут не попасть в руки опытных развратителей, которым нужны как незаменимые помощники в «работе». Мальчики участвуют в грабежах, получают «долю», швыряют деньги, обзаводятся юными любовницами – все, «как взрослые» и, как взрослых, их бьют в участках и тюрьмах. Они предшественники теперешних «беспризорных». Да и взрослые герои Яблоновского – несомненные кадры многочисленных «банд», которые успешно «боролись с населением» во время гражданской войны на юге.

День за днем прослежено «начало одной карьеры»: маленький воришка Васька превращается в своего рода знаменитость. Он сперва показан милым мальчиком, тоскует по матери, помогает уличной цветочнице Женьке, с которой у него, против всех обычаев milieu – платонический роман. Несмотря на его помощь, двенадцатилетняя Женька попадает в притон. Случайность приводит ее в исправительную школу, откуда она взята на воспитание «хорошими людьми». У Васьки такой счастливой случайности не происходит. Последняя, мелодраматическая, встреча – на водах, на Кавказе: только что выпущенный из тюрьмы, ловкий, опытный вор и образованная изящная барышня. Между ними – стена.

Другие рассказы покороче, но тоже описательные. Если целью автора является занимать и точно воспроизводить известную обстановку и происшествия, то цели этой он достигает.

Евгений Чириков. Между небом и землей. Возрождение. 1927

Рассказы Чирикова, написанные большею частью в эмиграции, в Праге, повторяют его старые, довоенные темы: о робких молодых людях, о женщинах, необыкновенно обольстительных, о студентах в косоворотках и о разных таинственных приключениях. Повествование почти всегда ведется от имени какого-нибудь уездного интеллигента, так что автор не отвечает за литературные промахи рассказчика, но такие выражения, как «простить ей красоту наших безумий», пожалуй, не попадаются больше у самых отсталых провинциальных «бытовиков».

Самое серьезное и ответственное в книге – по-видимому, очерк «Между небом и землей». Описана поездка на Валаам – монастырский пароход, толпа, жаждущая молитв и чудесных исцелений, излюбленные Чириковым споры о добре и зле, простонародные пререкания о всемогуществе веры, о ненужности докторов, – все давно знакомое и «поданное» тоже по-знакомому. Впрочем, читается это легко и кое-кому может понравиться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: