Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

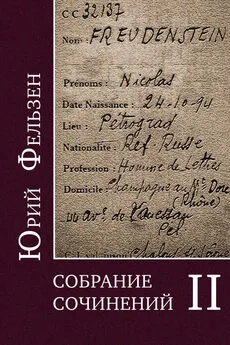

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Книга издана, что называется, роскошно и с несомненным вкусом.

Irène Némirovsky. David Golder. Grasset. 1929

Ирина Немировская – двадцатичетырехлетняя наша соотечественница, пишущая по-французски. Ее роман «Давид Гольдер» напечатан в серии «Pour mon plaisir», которую лично составляет Грассэ и в которую попасть большая удача. Среди трех первых книг этой серии – «Enfants terribles» Кокто и «Les Varais» Шардонна. Роман госпожи Немировской вызвал единодушные восторги критики, имеет исключительный успех у публики и считается «revelation» литературного сезона.

Он написан с необычайным умением и мастерством, и в нем выведена – размашисто и резко – некоторая часть «новой финансовой знати», наиболее циническая и беззастенчиво-корыстная. Давид Гольдер, родившийся в каком-то русско-еврейском глухом углу, давно забыл о своем происхождении, как не помнит жена его «Глория» своего первоначального еврейского имени. Он поглощен многомиллионными рискованными спекуляциями и часто бывает на волосок от нищеты. Но ни жена, ни дочь его, не то офранцуженная, не то американизированная Joyce, не задаются вопросом, как и откуда он достает деньги, и тянут с него для сумасбродной «аристократической» жизни в Биаррице, сколько могут. В беспощадной денежной борьбе Гольдер обманывает и разоряет своего компаньона и становится причиной его самоубийства. Затем он заболевает, и Глория уговаривает врача скрыть от мужа степень грозящей ему опасности, чтобы только он не перестал работать и наживать. В бестолковом горячем споре она сама слишком много ему рассказывает, и среди другого – что Joyce, единственное существо, которое Гольдер как-то еще любит, не его дочь. Гольдер злорадно забрасывает дела – для удовольствия отказать в деньгах – и ему, казалось бы, уже не подняться. Но вот Joyce, влюбленной в сиятельного «gigolo», нужны деньги, и Давид Гольдер неожиданно преображается. С обычным своим брюзжанием, внешне цинический и грубый – и это кажется особенно правдивым – он совершает настоящий подвиг, «изобретает» последнее сложное дело, едет для заключения его в Москву, живет в отвратительных условиях и сознательно жертвует своей жизнью, чтобы оставить миллионы взбалмошной Joyce, привычно и беспомощно ожидающей его поддержки.

В романе Ирины Немировской много силы и пафоса, несвойственных «среднему французскому уровню» и потому заслуженно отмеченных. К сожалению, роман несколько внешний и о внешнем. В 1926 г. была напечатана прелестная ее повесть «Le Malentendu», написанная с меньшим блеском и не имевшая успеха «David Golder-a», но более острая, более убедительная и как-то ближе к «действительной человеческой сути». В повести показано любовное «женское» и, с предельным для женщины беспристрастием, «мужское». Не помню другой романистки, столь искренней и точной в любовном своем анализе, и, может быть, это – вопреки успеху «Давида Гольд ера» – настоящая тема госпожи Немировской.

Jacques Chardonne. Eva ou le journal interrompu. Grasset. 1930

Все книги Шардонна, писателя, не достигшего большой славы и вряд ли к ней стремящегося, но имеющего своих верных читателей и почитателей, все четыре его книги об одном и том же – о любви и браке, о том, как трудно сочетать любовь и каждодневную будничную жизнь, о том, как трудно любовь сохранить. Шардонн честно и мужественно показывает отдельные случаи, мы можем от них переходить к тем или иным обычным, легкомысленным обобщениям, но у самого автора их нет – и не ставится никаких «проблем». Он старается изобразить жизнь немногих людей – почти всегда в отрывках, почти всегда на протяжении долгого времени – и умение передавать и создавать людей у него несравнимо выше, чем у писателей того блестящего «среднего уровня», которыми так сильна теперешняя французская литература.

Впрочем, романы его далеки от среднего французского уровня и по композиции и постилю. В них нет готовой и, надо сказать, нередко приятной легкости и стройности, в них неустанные поиски, частичные победы, бывает также неудачное и неуклюжее. Главное же, они не являются развитием одной идеи или сюжета, в них чувствуется попытка дать какое-то «жизненное течение», то, чему французы так давно и напрасно учатся у русских и английских писателей. Подобно «Сентиментальному воспитанию», кое-чему у Стендаля и Мопассана и, конечно, всему Прусту, книги Шардонна во французской литературе – для нас отрадное исключение.

«Eva» – многолетние краткие записи человека, который жертвует ради жены и своей любви к ней буквально всем – карьерой, состоянием, друзьями. Пытаясь угадать ее желания, он уединяется с ней и с детьми сначала во французской провинции – после Парижа – затем в Швейцарии, где Eva родилась и где с необычайной стойкостью они переносят унижения и бедность. Вообще оба они деликатны, умны и благородны, может быть, чересчур сдержанны и скрытны, что ведет к взаимному непониманию. Впоследствии оказывается, что жена не хотела жертв, которые мужем приносились, что она не любила его и в свою очередь жертвовала собою. Они расходятся, Eva выходит замуж за другого, и самое убедительное у Шардонна – то спокойствие опустошенности, с каким принимается мужем ее уход, мужем, которого прежде так задевала малейшая перемена настроений, малейший ее каприз.

В романе удивительное «единство тона», фраза эмоциональна, своеобразна и сгущенно-содержательна, нет лишних, отвлекающих от главного, разговоров, поступков и действующих лиц, есть только это «главное», и оно сильнее захватывает, от него труднее оторваться, чем от любой книги с внешне-увлекательным сюжетом.

Сейчас имеются писатели, иногда с громкими именами – среди них Моруа и Лакретель – которых можно было бы обвинить в каком-то «разжижении», снижении прустовских тем и прустовского тона. Жак Шардонн, несомненно, близкий этому направлению и менее, чем, например, Моруа, знаменитый, достойнее и самостоятельнее других.

Marc Chadourne. Cécile de la Folie. Plon. 1930

Когда читаешь одну за другой новые французские книги, то хочется останавливаться не на тех из них, которые принадлежат к блестящему и гладкому среднему уровню, а на других, немногих, которые, будучи лучше или хуже этого завидного среднего уровня, выделяются чем-то неуклюжим, неровным, каким-то нескрываемым авторским усилием. Таким исключением была несколько искусственная и запутанная книга Шадурна «Vasco», вышедшая два года тому назад, таким же исключением является и «Cécile de la Folie».

Фамилия героини с некоторой наивностью символизирует необычность, мятежность, иррациональность душевного ее склада. История рассказывается несложная. Молоденькой барышней, ученицей консерватории попадает героиня в имение богатых родственников, где влюбляется в своего кузена, честолюбивого, скрытного, умного мальчика. Для нее это – любовь навсегда, для него – только идеал любви, то, чего он хочет достигнуть, чем дорожит, чего старается не упустить и что ему, в конце концов, не удается. Студенческая жизнь, война, послевоенный Париж, с доступными и, казалось бы, заслуженными удовольствиями, совершенно его меняют. Всё же Cécile, требовательная, бескомпромиссная, твердая, несмотря на жизненные и творческие неудачи, остается чем-то для него высшим, последним его судьей, и к ней он изредка обращается, вечером или ночью, с бессвязными, стыдливыми о себе признаниями, с язвительными насмешками, как бы отмщающими за подобное унижение. Она, усталая после уроков музыки, которыми кормит отца и брата, терпеливо выслушивает его исповеди и поддерживает в нем надежду измениться и как-то подняться. Во всем этом много от Достоевского, да и в книге не раз говорится о русском духе, о русской музыке, о необходимости поехать в Россию. Конец романа печальный и, к сожалению, мелодраматический. Герой «чувствует» во сне, что Cécile решила утопиться, отыскивает ее на берегу Сены, привозит домой, но слишком поздно: она смертельно больна и в его присутствии доигрывает на рояле последние аккорды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: