Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

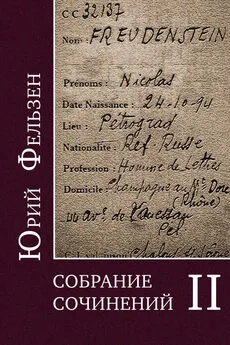

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но особенно эта перемена сказалась в оттенках патриотизма Лермонтова и в его ощущении России. Упрощая, схематизируя вопрос, мы приходим к выводу, что бывают два рода патриотизма – стремление к могуществу своей страны, сопряженному с тяготами и жертвами, и любовь к своему народу, к его повседневному бьпу и поэзии, желание, чтобы он достиг наибольшего благополучия и свободы. Та и другая разновидности патриотизма редко встречаются порознь, но обычно одна из них у нас преобладает и как бы окрашивает наши воззрения и цели. Исключительность Лермонтова в том, что у него патриотическая тема, обе крайности, выступают именно в чистом виде. В ранних его стихотворениях («Два великана», уже упомянутое «Опять народные витии…») Лермонтов, если можно так выразиться, беспримесно «империалистичен», в более поздней и зрелой «Отчизне», которую столько поколений гимназистов заучивали наизусть, не понимая ее смысла, чувство России совершенно иное и для своего времени непостижимо-новое. «Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья».

Зато – «с отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно» – и – «в праздник, вечером росистым, смотреть до полночи готов на плясы с топаньем и свистом [1] под говор пьяных мужиков». В этих нескольких строках, как и в психологическом романе, Лермонтов – предтеча дальнейшего огромного литературного движения, народнических мотивов, даже русско-напевных ритмов Некрасова и Блока. Может быть, поэзию России надо было ощутить и передать, чтобы одухотворить и другую сторону русского патриотизма. А «поэзию России» Лермонтов уловил и в крестьянском ее своеобразии, и, конечно, в природе, которую описал не громкозвучно и приподнято-красноречиво, как многие позднейшие лучшие наши пейзажисты, а с пленительной мягкостью, предупреждая Чехова, столь его любившего. В той же «Отчизне» – «ее полей холодное молчанье, ее лесов дремучих колыханье, разливы рек ее, подобные морям». И в «Княжне Мэри» – о более суровой, кавказской природе: «Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление». Таких примеров можно привести без числа, они у всех в памяти.

В конечном счете Лермонтов, как и Пушкин, гармонический русско-европейский человек, и это сочетание у них обоих не идет в ущерб их «русскости». Не побывав в Европе, они ее ощущают, понимают и любят. Белинский поражался разносторонности познаний Лермонтова: «Образованием он повыше Пушкина»… При всей пламенной страстности своей природы, Лермонтов обладал критически-прозорливым умом и редчайшим у русских писателей чувством меры. Подобно Пушкину, он был далек от политического, религиозного или патриотического сектантства, в некоторой доле свойственного уже Тютчеву и внесшего в мировоззрение Гоголя, Достоевского, частично даже у Толстого, дух нетерпимости и злобы к инакомыслящим, инаковерующим, к Европе, наперекор обличительно-громкому их христианству. Странно, что русская литература началась с пушкинско-лермонтовской внутренней свободы и затем перешла к неистовому фанатизму Достоевского. Может быть, Гоголь и Достоевский – этапы, через которые нужно было пройти, а может быть, какой-то реальный вред был ими принесен. Во всяком случае, к душевной широте, к заветам Пушкина и Лермонтова русская литература вернуться должна.

Рецензии

Борис Пильняк. Очередные повести. Круг. Москва. 1927

Иногда бывает, что писатель, чьи произведения кажутся сложными и темными, сперва почему-либо понравится, но потом своей «непонятностью» оттолкнет обиженного, недоумевающего читателя, а может быть, и критика. Если же он вовремя переменит, «прояснит» свою манеру писать, то может еще вернуть читательское доверие и даже вызвать энтузиазм: каждому лестно так легко и просто преодолевать то, что недавно имело репутацию большой трудности. Многие не замечают, что вместе с тем исчезают очарование, сила и новизна.

Нечто подобное произошло с Пильняком. После периода славы, очень скоро к нему пришедшей, после комплиментов всесильного тогда «самого» Троцкого, он быстро начал падать, его замалчивали, отрицали, сочли безнадежно путаным и скучным, и только теперь отношение к нему снова как будто изменилось к лучшему.

В «Очередных повестях» перед нами действительно другой Пильняк, потерявший свой прежний задор, поскромневший. Уже в «Повести непогашенной луны», наделавшей столько шума политической стороной – намеком на убийство Фрунзе – и литературно явно неудачной, чувствовался намеренный поворот в сторону стилистического упрощения. В «Очередных повестях» сделан дальнейший огромный шаг в этом направлении. Первая из них, напечатанная в свое время в «Красной нови» – «Иван Москва» – является еще переходной. Другие и особенно последняя – «Китайская повесть» – написаны короткими, обрывистыми фразами, которые сокращены частым применением тире и должны производить впечатление сгущенностью, сконцентрированностью содержания и мысли. Но тут и обнаруживается душевная бедность автора, его невежество – все то, что скрывали прежние как будто «дерзкие», длинноты. Пильняк не лишен таланта, но «оголившийся» кажется мелким, лишенным своеобразия, бледным. Лучшая вещь – «Жених в полуночи» – стилизованный быт Поволжья. «Китайская повесть» – дневниковая запись, несомненно авторская, сверх меры болтливая и откровенная. Среди других откровенностей – бравада незнанием языков, что едва ль полезно для писателя, которому надо еще много учиться – и не только у соотечественников.

Леонид Борисов. Ход конем. Прибой. 1927

«Ход конем» – заглавие, напоминающее название выпущенного несколько лет назад сборника статей Виктора Шкловского, и это совпадение, вероятно, не случайно. Виктор Шкловский, как известно, считает себя «изобретателем» формального метода, верным насадителем его в русской критике и истории литературы. В книге Леонида Борисова преобладает в высшей мере композиционный «формальный» элемент, и само заглавие определяется не содержанием романа, а методом, каким он написан. Его особенности: постоянные, намеренные, часто неоправданные скачки от одних лиц к другим, от будущего к настоящему, от последующих положений к предыдущим. Всё это искусственно до наивности, но автор не стыдится и настаивает на своей искусственности. Одна глава, если можно выразиться, «примерная», называется: «Равносторонний треугольник». Ее первая часть, чьи-то письма и донесения – «основание», вторая – выводы из этих писем – «углы». Намеренная искусственность выражается и в частых лирических отступлениях, всё более свойственных советской прозе, и в постоянном вмешательстве автора в живое течение рассказа, что расхолаживает и вредит читательскому вниманию и сочувствию. Вот образец такого вмешательства – после описания смерти героини: «Похороним и мы ее в своей памяти и займемся тревогами и страстями живых людей, обитающих в нашем романе. Но вот в их число желает попасть»… Затем вводится и как бы «рекомендуется» читателю новое лицо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: