Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

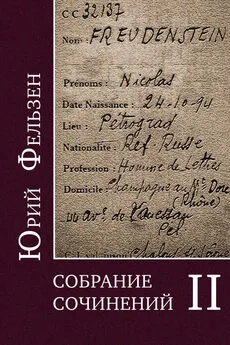

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сюжет довольно своеобразен и старательно разработан, причем умело использованы некоторые эффекты детективного романа: преступление, неизвестность, кто виновник, неправильные предположения и погоня за ложным убийцей. Подробно описывается клиника для душевнобольных в теперешнем «Ленинграде». Один из пациентов, полуинтеллигентный солдат Галкин, потерявший на войне ногу и лишившийся рассудка, рассказывает о своей любви, перешедшей в ненависть, к некой молодой даме. На следующий день он убегает из клиники, его видят входящим к этой даме, потом обнаруживают ее труп. Галкина пытаются задержать на станции Любань, но он куда-то исчезает, и никакие поиски и облавы не приводят к цели. «Угрозыск» не сомневается в его вине, но странный одноногий преступник неуловим. Оказывается, он попал в заброшенную, по общему мнению, пустую дачу, где, однако, живут маленькие беспризорные. В это время у Галкина начинается просветление, и он сам отдается в руки милиции и приносит повинную. Но случай обнаруживает истинного убийцу, как водится в советской книге, спекулянта и провокатора. Его арестовывают, а Галкин, не выдержавший потрясений, кончает с собой. В романе еще множество персонажей, между которыми, как иногда у Диккенса, открываются самые неожиданные связи и отношения, и судьба которых находит композиционно-надуманное, искусственное и ненужное завершение в эпилоге.

Леонид Борисов приятно удивляет редким для советского писателя качеством: некоторой долей гуманности. Он жалеет своих героев, хвалит добрых и за добро, любит разные благородные рассуждения и готов проявить «великодушие» даже к эмиграции. В своем желании всё примирить, он додумывается до слова: «Петер-лен-град». Гуманная основа сказывается не только в известной терпимости, столь редкой сейчас в России, но и в теплоте тона, притом лишенной слащавости. Благодаря этому быт, наперед заданный, у стольких русских писателей общий и одинаковый, оживает, теряет свои «бытовые» мертвые черты. Особенно тепло и живо, просто по-человечески, изображены малыши-беспризорные, о которых так много теперь пишется сентиментального или неимоверно-грубого.

У Леонида Борисова есть дарование, но ему следует оставить, «избыть» известную предвзятость, общепринятую в советской литературе: отказаться от обязательно-искусственных методов, неоправданно сложных построений и особенно от ложно-патриотической «ура-советской» мании величия.

Ел. Исаева. Расказы. Э. И. Этингер. Рига. 1927

Перед нами коротенькая книжка автора, вероятно, печатающегося впервые. Налицо обычные недостатки, свойственные новичку: обилие «ярких» описаний, настроения сбивчиво-нагроможденные, не ставшие литературой, «сырые», иногда неубедительный, неправдоподобный сюжет. Таков первый рассказ «Весной». Начало его поэтическое: старый человек гуляет по саду, радуясь утру, солнцу, весне. В это время его сын, вернувшийся после кутежа и грубо им оскорбленный, стреляется. Вместо раскаяния или горя неожиданное восклицание: «Болван, испортил мне утро». Жанр госпожи Исаевой – нечто среднее между сюжетным рассказом и стихотворением в прозе. Последнее требует особо тщательной отделки. Между тем попадаются погрешности непростительные, например: «ее выброшенное беспокойство» – или – «постучав половина десятого в дверь». Автору было бы полезно построже за собой следить, не злоупотреблять «лирикой» и, не гоняясь за легкими эффектами, передавать, по-видимому, знакомую ему, провинциальную обстановку и обыкновенные, невыдуманные отношения. Все эти условия до некоторой степени соблюдены в лучшем рассказе сборника – «Эсфирь».

Новые данные о дуэли Пушкина

Известная работа П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» вышла третьим изданием («Госиздат», 1928), со включением некоторых материалов, обнаруженных после революции и уже опубликованных (например, в книге А. Полякова). Новое у Щеголева, – это результаты экспертизы почерка, которым был написан диплом, приведший к ноябрьскому столкновению Пушкина с Дантесом. Экспертиза, произведенная судебным экспертом Сальковым, подтвердила – насколько вообще может рассчитывать на безошибочность этот способ установления личности виновного – то, о чем уже раньше говорилось и писалось, а именно, что текст пасквиля был переписан кн. П. В. Долгоруким, знакомым Геккерна, эмигрировавшим при Александре II и стяжавшим себе известность выступлениями против русского правительства и высшей аристократии, а также скандальным процессом об анонимном письме к кн. Воронцову. Не менее убедительно, чем судебная экспертиза, звучит публикуемая Щеголевым неизданная статья кн. В. Ф. Одоевского (1860 г.), где в ответ на нападки Долгорукова о нем говорится как о господине, который занимался «переносом анонимных подметных писем и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, семейные бедствия и, между прочим, потеря, которую Россия доныне оплакивает». Впрочем, в отношении современников к Долгорукому многое остается до сих пор неясным.

Третье издание книги Щеголева старается также убедить нас, что пасквиль метил через голову Пушкина в Николая I как оскорбителя супружеской чести поэта. Жена упоминаемого в документе Нарышкина была отмечена вниманием Александра I: следовательно, автор диплома имеет в виду царя, раз он называет Пушкина коадъютором гроссмейстера и историографом ордена. Щеголев с увлечением уличает царя в разных неблаговидных поступках и приписывает Пушкину намерение вести «тонкую игру», чтобы одновременно погубить Геккерна – автора или вдохновителя пасквиля – и поставить в глупое положение Николая. Но эта часть работы Щеголева весьма мало доказательна, несмотря на несколько преувеличенный пафос автора, «бичующего» распущенное общество.

При всей спорности некоторых тезисов Щеголева, книга его читается и перечитывается с неослабным вниманием. Вредит автору вульгарный стиль, который выступает в тех случаях, когда он касается «страсти». Например: «Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалил и ее, и она, стыдливо-холодная красавица, пребывавшая выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей торжествующей красоты, потеряла свое душевное равновесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса» (стр. 64).

Рамон Гомец де ля Серна

Сравнительно молодой испанский писатель, не без труда добившийся признания у себя на родине, в короткое время стал известен и даже популярен в Париже. Его книги переводятся и выходят во множестве изданий, самые строгие критики хвалят его, и французский писатель с большим именем – Валери Ларбо – объявляет, что по прочтении первой поэмы – «gregueria» Гомеца он был восхищен и почувствовал ненужность собственного творчества.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: