Ф. Зенасни - Психология креативности

- Название:Психология креативности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-221-0, 2-200-26284-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ф. Зенасни - Психология креативности краткое содержание

В учебном пособии, написанном коллективом авторов под руководством Тодда Аюбарта, дано систематическое изложение теоретических и практических вопросов креативности, или творческого мышления человека. Книга содержит сводку современных представлений о креативности, о творческом процессе и его развитии у детей и взрослых, о связи творческой способности с уровнем интеллекта, с личностными и эмоционально-волевыми качествами человека, а также с психопатологией. Значительное место посвящено проблеме измерения креативности. Подробно изложена модель эмоционального резонанса, выдвинутая Т. Аюбартом для объяснения механизмов влияния позитивных и негативных эмоций на креативное мышление.

Книга будет полезна студентам-психологам при изучении темы «Мышление» по курсу «Общая психология», а также как справочное пособие для всех, кого интересуют проблемы творчества.

Психология креативности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На протяжении первой половины XX века было предложено много заданий на дивергентное мышление (Welch, 1946). Однако в 1950-е и 1960-е годы – благодаря описанию этого понятия, данному Гилфордом, – были разработаны методики, проверенные и валидизированные в соответствии с психометрическими требованиями. Так, Воллах и Коган (Wallach & Kogan, 1965) создали инструменты для оценки общего количества идей и качества уникальных ответов, предложенных ребенком. Было разработано пять групп заданий: на перечисление, необычное использование, на сходство, интерпретацию фигур и интерпретацию контуров. Все эти задания основываются на дивергентном порождении идей. Так, в задании на сходство испытуемых просят «найти все возможные сходства между двумя данными объектами».

Задания Воллаха и Когана стали довольно известны в 1960-х и 1970-х годах. Однако наиболее популярными остаются до сих пор задания Торренса (Torrance, 1976) (см. главу 2). Эти задания основываются на порождении дивергентных решений и открывают много возможностей. Они позволяют оценивать количественные (беглость, гибкость) и качественные (оригинальность, гибкость) стороны творческого мышления.

Для измерения беглости подсчитывается количество идей, предложенных человеком, для измерения гибкости – количество разных категорий, к которым относятся выдвинутые идеи, для измерения оригинальности – частота возникновения идеи в изученной выборке. Отметим, что для некоторых заданий Торренс (Torrance, 1976) вводит оценку уровня разработанности созданного продукта. Бергер, Гилфорд и Кристенсен определяют разработанность – параметр, не входящий в оригинальную теорию Гилфорда (Guilford, 1950), – как способность детализировать предложенные идеи. Способ подсчета баллов зависит от субтеста.

Возьмем в качестве примера испытуемого, давшего пять разных ответов в задании на необычное использование картонной коробки. Эти ответы могут свидетельствовать об определенной гибкости, если они относятся к разным категориям: мебель (подставка для ног), кухонные принадлежности (миска), контейнер (корзина для мусора). Некоторые использования более оригинальны, чем другие: так, идея корзины для мусора встречается намного чаще, чем идея подставки для ног. Наконец, уровень разработанности может проявиться в ответах типа: «проткнуть дырки с двух сторон и протянуть через них веревку, чтобы получилось ведро» вместо «использовать как ведро». В недавно опубликованном исследовании были предложены задачи с более реалистичным содержанием и с новыми методами подсчета баллов, учитывающими дивергентные ответы самого испытуемого (Runco, 1991).

В результате все более широкого использования этих заданий на дивергентное мышление возникли многочисленные серьезные споры об эмпирической и теоретической валидности этих заданий. Многие авторы считают, что эти задания не позволяют предсказать креативность (Gardner, 1988; Kogan & Pankove, 1972). Нам кажется, однако, что эти инструменты обладают достаточной валидностью, по крайней мере для оценки одной из сторон креативности. Возможно, необходимо уточнить три момента. Во-первых, как отмечает Рунко (Runco, 1991), методики на дивергентное мышление надо рассматривать как методики на творческий потенциал, а не на реальную креативность. Во-вторых, следует признать некоторую специфичность методик на дивергентное мышление. Например, Баер (Baer, 1998, 1999) (см. главу 8) показал, что механизмы, лежащие в основе дивергентного мышления, специфичны по отношению к задаче: выполнение вербальной задачи на дивергентное мышление не обязательно полностью предсказывает креативность в других областях. В-третьих, ряд исследований показывает, что задачи на дивергентное мышление предсказывают творческий потенциал на приемлемом уровне.

Торренс с коллегами для валидизации своих методик анализировали различия в творческой продукции между выборками с разным уровнем креативности и коррелировали полученные баллы со школьной и университетской успеваемостью. Они установили, что ученики, мышление которых преподаватели оценивали как более беглое, гибкое и оригинальное, лучше справлялись с тестами на дивергентное мышление (см. Torrance, 1976). Использовав опросник, оценивавший деятельность и творческие достижения за пределами школы, Рунко (Runco, 1991) показал, что три показателя дивергентного мышления с учетом взаимодействий между ними в сумме объясняют 60 % дисперсии (р < 0,01) творческих достижений за пределами школы. Плакер (Plucker, 1999) подтвердил эти результаты. Он исходил из данных проведенного Торренсом с коллегами лонгитюдного исследования, где считали баллы по дивергентному мышлению, коэффициент интеллекта и творческие достижения у учеников начальной школы в период с 1957 по 1968 годы.

Спустя 22 года Торренс с коллегами еще раз измерил дивергентное мышление у тех же испытуемых, теперь уже взрослых. Плакер продолжил это исследование, найдя более половины испытуемых (n = 220) и подсчитав количество созданных ими творческих продуктов, получивших общественное признание (статьи, награды, изобретения). Его анализ показал, что почти 50 % креативности взрослых объясняется баллами, полученными за выполнение заданий на дивергентное мышление в начальной школе. Плакер (Plucker, 1999) добавляет, что вклад дивергентного мышления в вариативность уровня креативности в три раза больше, чем вклад коэффициента интеллекта.

Методики на инсайт и отдаленные ассоциации

Кроме тестов на дивергентное мышление, для измерения креативности использовали и другие тесты. Это были, например, инсайтные задачи (Sternberg & Davidson, 1995), тесты на ассоциации между словами и предметами (Dougan, Schiff & Welsh, 1949) и тесты на метафоры (Barron, 1988). Инсайтные задачи и тест Медника (Mednick, 1962) на отдаленные ассоциации являются, наряду с задачами на дивергентное мышление, теми методиками, которые наиболее часто применяются для оценки креативности.

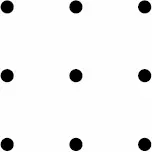

По мнению некоторых авторов, инсайтные задачи, по крайне мере частично, измеряют творческий потенциал, потому что для их решения нужны способности к селективному кодированию, селективному сравнению и селективному комбинированию. Это обычно небольшие и очень специфичные задачи. Одной из них является задача со свечами, описанная во второй главе. Ниже приводится другая инсайтная задача, которую часто называют «задачей с девятью точками».

Инструкция. Внизу нарисованы девять точек, образующие квадрат. Ваша задача состоит в том, чтобы соединить все девять точек четырьмя линиями, не отрывая карандаш от бумаги.

В 1962 году Медник разработал объективную методику для измерения креативности, основанную на теории ассоциативных процессов. По его мнению, креативность ассоциативна по своей сути: творческое мышление состоит в формировании новых комбинаций элементов, которые оказываются полезными для решения стоящих перед человеком задач. Чем больше удалены друг от друга сочетаемые элементы, тем более творческим оказывается процесс. Таким образом, творческая задача состоит в объединении идей, которые кажутся концептуально очень далекими. Медник разработал Тест на отдаленные ассоциации (RAT) [25]. Каждое задание этого теста состоит из трех слов, например, «твердый – мышь – деревенский». Испытуемый должен найти слово, связанное с тремя заданными («сыр»). Чем лучше испытуемый устанавливает отдаленные ассоциации, тем выше уровень его креативности. Этот тест Медника критиковали по многим пунктам, что показывает, насколько трудно разработать когнитивный тест на креативность. Было сформулировано четыре основных критических замечания:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: