Роман Чеппелер - Книга перемен

- Название:Книга перемен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Олимп-Бизнес

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9693-0279-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Чеппелер - Книга перемен краткое содержание

Книга перемен - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• (С) – уровень счастья,

• (У) – унаследованная способность ощущать счастье,

• (В) – внешние условия, жизненные обстоятельства,

• (З) – зависящие от человека причины, воля к счастью.

Американская публицистка Барбара Эренрейх, напротив, видит в этой формуле принуждения к счастью своего рода новый кальвинизм: мыслящий не позитивно сам виноват в своем несчастье, поскольку провоцирует его собственными установками. Что бы с нами ни происходило – будь то болезнь, безработица или социальная изоляция, – не важно, мы можем этому противостоять, только если действительно захотим этого.

Однако все же не ясно, на что может повлиять наш образ мышления. Большинство исследований опровергают предположение, что «позитивное мышление» влияет на процесс излечения. Конечно, существуют люди, которым хорошие мысли помогают обрести здоровье. Хуже, когда все неудачи, болезни или жизненные неурядицы списываются на недостаточно позитивные установки. Вот и социолог Ульрих Брёклинг констатирует, что мы сейчас все больше подвержены «императиву самооптимизации». Имеется в виду диктатура успеха, красоты, дохода и обязанности быть положительным. Такая идеология позитива означает: кто не работает 24 часа в сутки, не занимается самореализацией, не медитирует, не проводит время со своими детьми и сексуально не удовлетворяет свою партнершу, оставаясь при этом абсолютно расслабленным и счастливым, тот потерян для общества.

Что это за образ? Брёклинг называет его «предприимчивым Я».

Для Барбары Эренрейх такая диктатура позитивного мышления имеет место не только в личной жизни: финансовый кризис и война в Ираке являют собой примеры «вышедшего из-под контроля позитивного мышления». Так, например, у Кондолизы Райс были серьезные сомнения насчет вторжения в Ирак, однако она их не высказала, потому что Джордж Буш ненавидел «быть окруженным пессимистами». И в преддверии финансового кризиса голоса критиков деривативов игнорировали, а их самих увольняли по причине отсутствия веры в невидимую длань свободного рынка.

Что же можно сделать?

Эренрейх выступает не за безграничный пессимизм, а за радикальный реализм. Существует не только «наше решение». Есть еще наследственность, общественные обстоятельства, быть может – судьба, случайности, за которые мы ни в коей мере не несем ответственности. То есть вполне могут существовать иные причины, кроме нас самих, из-за которых нам не сопутствует успех или мы заболеваем.

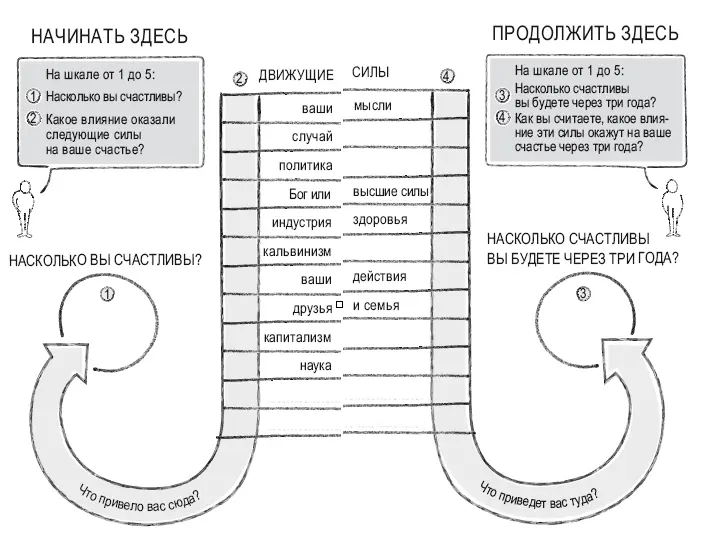

А как обстоят дела у вас? На следующем развороте идея позитивного мышления изображена в виде модели. Следуйте указаниям и выясните, насколько вы усвоили идеи «предприимчивого Я».

«Не тот счастлив, кто может делать, что хочет, а тот, кто хочет то, что должен делать».

Фридрих Ницше

Заполнив колонки 2 и 4 и получив конечный результат, сравните полученные цифры.

Они одинаковые? И если нет, то почему?

Опция: проделайте то же самое еще раз, заменив «счастливы» на «богаты» или «одиноки».

Модель «Управление переменами»

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ ТАК БОЛЕЗНЕННЫ

До 1980-х годов изменения в предпринимательской сфере чаще всего предписывались. Решения принимались top-down, то есть спускались сверху: руководство компании принимало решения, а работники среднего и низшего звена просто претворяли их в жизнь. Преимущества: контроль, согласованность и предсказуемость. Последствия: подчиненные зачастую не представляли себе, почему что-то менялось, и не понимали, что от них потребуется в будущем.

С ростом значимости психологии в науке организации производства изменилось и отношение к переменам. Работники больше не должны были безропотно подчиняться («Будет сделано!»), а имели право критически обсуждать изменения («Почему мы это делаем?»). Смысл состоял в следующем: изменения, чтобы быть реализованными, должны быть понятыми. Управление переменами развилось в самостоятельную дисциплину, обросло сотнями моделей, среди которых есть и инновационные, как, например, восьмиступенчатая модель Джона Коттера («Восемь стадий процесса изменений»).

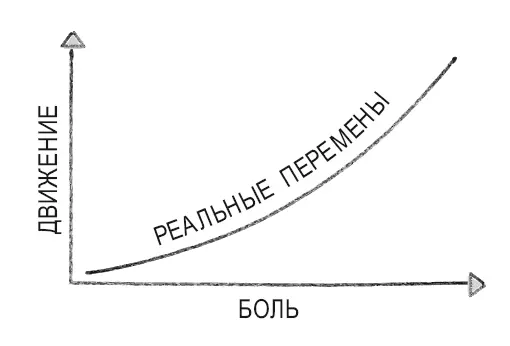

Однако лишь немногие обращают внимание на то, что изменения никогда не проходят безболезненно. Ибо любое изменение предполагает движение. Движение вызывает трение. Через трение возникает боль. Без боли, таким образом, не проходит ни одно действительное изменение. Любое изменение, будь то в рамках частной жизни или более глобальное, требует отказа от чего-то и затрат.

«Что вы можете сделать сами? Пишите честнее на политические темы, если вы журналист.

Проводите исследования в поисках лучшего будущего, если вы ученый. Играйте на паузах, если работаете на радио. Спрашивайте, откуда рыба, если собираетесь сесть за обеденный стол. Рискуйте, если считаете себя интеллектуалом».

Харальд Вельцер

«Изменение предполагает движение.

Движение вызывает трение. Трение порождает боль. Настоящее изменение никогда не проходит безболезненно».

Кетан ЛакханиМодель «Базовый доход»

ЧТО НАШЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПОЧЛО БЫ ПЕРЕДЕЛАТЬ

Небольшое наблюдение, касающееся социальной картины Западной Европы: треть населения живет хорошо, треть испытывает страх, треть практически списана со счетов. Оплачивать социальное государство – тут экономисты едины во мнении – уже невозможно. Во всяком случае, нет убедительных моделей, подтверждающих реальность такого финансирования. Куда ни бросишь взгляд, государственные учреждения социального обеспечения приватизируются, предпринимаются попытки повысить конкурентоспособность системы здравоохранения, социального страхования, пенсионной системы. С тех пор как в 1990-е годы политики – приверженцы «третьего пути» (Б. Клинтон, Т. Блэр, Г. Шредер) превратили «welfare» (благосостояние) в «workfare» (систему социального обеспечения, стимулирующую тех, кто получает пособия, браться за любую работу), особенно подчеркивается личная ответственность индивида за свое благополучие. Мы становимся свидетелями того, как экономический рационализм заменяет представления о «социальной справедливости», «всеобщем благе» или вообще об «обществе». Мы переживаем то, что социолог Николас Роуз называет «смертью социального».

Такому вектору развития противостоят идеи социальной демократии и так называемого «базового дохода». Это столь же спорный, сколь и притягательный концепт, основанный на следующем принципе: тех, кто хочет работать, не надо сдерживать, а тех, кто работать не хочет, нельзя принуждать. На практике это означает, что каждый гражданин пожизненно и безусловно получает от государства некую сумму, на которую, пусть скудно, но можно прожить. А кто хочет большего, идет работать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Роман Пастырь - Ветер перемен [СИ]](/books/1066043/roman-pastyr-veter-peremen-si.webp)