Паоло Мантегацца - Физиогномика и выражение чувств

- Название:Физиогномика и выражение чувств

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Белые альвы»62f4c645-be35-11e3-b100-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98857-176-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Паоло Мантегацца - Физиогномика и выражение чувств краткое содержание

Эта книга посвящена исследованию человеческого лица и человеческой мимики. К талантливым авторам-популяризаторам, от которых можно многому научиться, относится итальянский писатель XIX века, профессор флорентийского Музея естественных наук, Паоло Мантегацца. Его перу принадлежит ряд популярных и вместе с тем вполне удовлетворяющих научным требованиям сочинений по психологии, на темы весьма интересные, а именно о природе удовольствия, о природе страдания и т. п., – сочинения, которые содержат в себе всегда и краткую историю изучаемого вопроса, и изложение автором множества своих и чужих интересных наблюдений в данной области.

Сочинение это представляет не только общий интерес для всей образованной публики. Оно может быть полезно и назидательно в особенности для педагогов, стремящихся серьезно поставить дело воспитания юношества, для живописцев, ваятелей и вообще художников, изучающих и изображающих человеческие типы, и, наконец, для актеров, стремящихся воплотить в живые образы бессмертные типы драматического искусства.

Физиогномика и выражение чувств - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Власти, творящие суд; матери, воспитывающие своих детей; девушки, начинающие любить; женщины, дерзающие оставаться наедине с развратниками; президенты, составляющие министерство, – все вы, отыскивающие на человеческом лице следы виновности или невинности, любви или измены, опасности, самолюбия или ложной скромности, должны изучать самым тщательным образом те факторы, которые умеряют мимику и делают ее изменчивой.

Глава XX. Способы оценки степени и силы волнения при помощи мимики

Лицо почти неподвижное не выражает ничего; лицо очень подвижное может выражать сильное волнение; лицо же совершенно неподвижное способно выразить самую высшую степень волнения.

Я не плакал, но все у меня окаменело внутри.

Вот стих, памятный всему миру и показывающий, что наш великий поэт был вместе с тем и глубоким наблюдателем. В то же время он нам доказывает, до какой степени трудно измерять напряженность волнения по известной степени мимики. Не подлежит никакому сомнению, что и в мимике крайности тоже сходятся, и что циничный смех может сопровождать мучительное страдание, подобно тому как слезы порою служат знаком величайшей радости.

Проникая своим скальпелем глубже, мы узнаем, что запутанность отношений не так велика, как это казалось с первого взгляда. Лицо, сделавшееся неподвижным под влиянием чрезмерного волнения, приходит в состояние непрерывного или титанического сокращения, тогда как на лице, лишенном выразительности или безразличном, мышцы находятся в состоянии полупокоя, при котором не происходит ни малейшего нарушения равновесия ни между мышцами поднимающею и опускающею губу, ни в сфере мускулов, направляющих глазное яблоко в ту или другую сторону горизонта. Безразличное лицо представляем общую, но не спазмолическую неподвижность, при чем на нем не замечается никаких характерных расслаблений, а также никаких специальных сокращений. Омнибус – одно из лучших мест, где удается наблюдать некоторые образчики таких безразличных или нейтральных физиономий; но при этом следует оговориться, что вполне индифферентные лица встречаются весьма редко. Малейшей степени внимания, скуки, удовольствия или страдания, простого вспоминания смешного слова или тяжелой сцены уже достаточно, чтобы придать глазу более блеска, чтобы заставить приподнять или опустить угол рта и таким образом вызвать на лице легкую мимическую игру. Безусловно, отрицательное выражение на лице человека, который не спит, встречается до такой степени редко, что даже на полотне или мраморе, в портретах, снятых без намерения передать какую-нибудь страсть, – словом везде мы непременно отыскиваем ту или другую черту, раскрывающую мысль, характер, и вообще известные следы психического акта. И чаще всего подобная черта действительно существует, так как многократное повторение одного и того же выражения рисует или высекает ее на лице, и если живописец или скульптур – не простой копировальщик носов и ушей, он обязан воспроизвести те черты физиономии, которые относятся к области мимики. Это так же верно, что, рассматривая известный портрет, мы каждый раз ищем это выражение: если мы его не находим и следовательно не можем сказать, что физиономия выражает ум или вдохновение, или же что она похотливая, печальная или веселая, то мы говорим, что данное лицо – тупое, а это для нас почти синоним лица вполне апатичного и лишенного всякого выражения.

Один из моих ближайших друзей до того не общителен, что мимика его отличается поразительно слабой выразительностью: но когда он читает или слышит что-либо, способное вызвать в нем удивление, он вытягивает в вертикальном направление туловище, – все равно, сидит ли он или стоит, – и этим простым движением выражает свое волнение и удивление.

Из состояния полной апатии, соответствующей нулю, постепенно, шаг за шагом, переходят к выражению высших степеней сладострастия, отчаяния, гнева или любви.

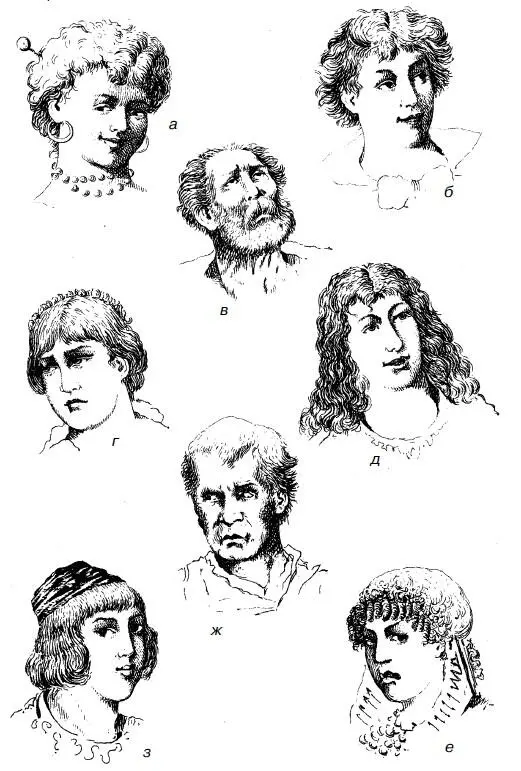

Таблица 7

Степени выражения: а, б – удовольствия, в, г – страдания, д, ж – любви, з, е – ненависти.

Независимо от природы чувства, которое движет нами, сила душевного волнения определяется следующими данными:

1. Силою сокращений мимических мышц.

2. Устойчивостью этих сокращений.

3. Распространением движений в смысле более и более обширных мимических кругов.

4. Быстротою чередования периодов сокращения и расслабления.

Обыкновенно напряженность волнения измеряется силою сокращений. На таблицах, приложенных к этому сочинению, можно видеть первые следы развивающейся улыбки и смех во все горло, легкое облако скорби и жестокое страдание, равно как и различные степени ненависти и любви, выражающиеся по преимуществу количественным различием мышечной энергии, присущей мимическим движениям.

Акт стискивания челюстей, прижимаемых одна к другой, есть один из самых верных признаков гнева; но от простого закрытия рта постепенно переходят к скрежету зубов и, наконец, к спазмолическому сокращению мышц, какое мне случилось однажды наблюдать у одной женщины в припадке ревности.

Устойчивость мимического явления служит менее надежным признаком, ибо самые сильные волнения длятся недолго. Вообще, однако, если дело идет о сильном, но не чрезмерном волнения, устойчивость выражения может свидетельствовать о напряженности соответствующего психического явления. Продолжительные слезы обыкновенно сопровождают затяжные страдания (при прочих равных условиях), а долго не умолкающий смех едва в состоянии освободить нас от того сильного напряжения, которое вызывается в нас очень комической или смешной сценой.

Распространение мимики в форме все более и более расширяющихся кругов может, пожалуй, служить более точным мерилом силы волнения. Сначала мимическая картина выражается небольшим числом мышц, затем выражение распространяется на мышцы все более и более отдаленные и, наконец, оно становится всеобъемлющим.

То, что происходит в подобном случае, напоминает те центробежные круги, которые образует на поверхности озера камень, брошенный в него.

Это прогрессивное распространение мимики можно изучать, наблюдая улыбку, которая в начале едва сокращает поднимателя верхней губы, а впоследствии превращается в смех, в котором участвуют все мышцы лица, равно как грудобрюшная преграда и дыхательные мышцы грудной клетки и шеи; когда смех становится неумеренным и чрезвычайным, то в сотрясение приходят руки, ноги и мышцы туловища, и, в конце концов, данное волнение, выйдя из пределов цереброспинальной системы, вторгается, по-видимому, в сферу сочувственной нервной системы и обусловливает непроизвольные отделения мочи и кишечных газов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Паоло Бачигалупи - Орудие войны [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1094305/paolo-bachigalupi-orudie-vojny-litres-s-optimiziro.webp)

![Вера Колочкова - Особое выражение лица [litres]](/books/1142938/vera-kolochkova-osoboe-vyrazhenie-lica-litres.webp)