Борис Литвак - Наука управления. Теория и практика

- Название:Наука управления. Теория и практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дело

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7749-0621-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Литвак - Наука управления. Теория и практика краткое содержание

Объектом изучения науки управления является управленческая практика: ее закономерности и принципы принятия решений, технологии лидерства и законы власти при достижении целей в реальных управленческих ситуациях. В первую очередь интерес представляют те результаты науки управления, которые позволяют добиться успеха, недостижимого без их использования, и становятся неотъемлемой составляющей профессионального арсенала управленца.

Впервые основные положения науки управления изложены систематизированно, с единых позиций, с использованием единой логически согласованной системы определений, управленческих конструкций и технологий, способных повысить эффективность управления. Сформулированы основные законы управления.

Рекомендуется тем, кто работает в области управления и стремится повысить свой профессиональный уровень, а также всем, кто изучает теорию и практику управления.

Наука управления. Теория и практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оно имеет следующий вид:

dI | dt = qN e ct . (5.11)

Интегрируя это дифференциальное уравнение, получаем формулу для объема информации

I = qN | c (e ct −1). (5.12)

В общем виде динамика изменения прогнозируемых показателей и параметров во времени может быть представлена [15] в виде

y t = y ( t ) + e( t ), (5.13)

где y ( t ) – функция-тренд, описывающая тенденцию изменения параметра;

e( t ) – случайная функция, характеризующая отклонения прогнозируемой переменной от тренда.

При экстраполяции используются регрессионные и феноменологические модели.

Регрессионные модели строятся на базе сложившихся закономерностей развития событий с использованием специальных методов подбора вида экстраполирирующей функции и определения значений ее параметров. В частности, для определения параметров экстраполирующей функции может быть использован метод наименьших квадратов.

Предполагая использование той или иной модели экстраполирования, того или иного закона распределения, можно определить доверительные интервалы, характеризующие надежность прогнозных оценок.

В то же время регрессионные модели обладают и определенными недостатками. В частности, возникают проблемы с корректным определением периода прогнозирования, с определением вида экстраполяционной кривой, а главное, далеко не всегда в будущем сохраняются закономерности, имевшие место в прошлом.

Феноменологические модели строятся исходя из условий максимального приближения к тренду процесса с учетом его особенностей, ограничений и в соответствии с принятыми гипотезами о его будущем развитии [23]. При многофакторном прогнозе в феноменологических моделях можно присваивать большие коэффициенты весомости факторам, которые в прошлом оказывали большее влияние на развитие событий.

Если при прогнозировании рассматривается ретроспективный период, состоящий из нескольких отрезков времени, то в зависимости от характера прогнозируемых событий можно большую весомость придавать значениям прогнозируемых показателей, менее удаленным от момента прогнозирования по шкале времени.

При этом следует иметь в виду, что нередко при прогнозировании оценки экспертов относительно близкого будущего отличаются излишним оптимизмом, а оценки относительно более отдаленного будущего – излишним пессимизмом, а также дополнительно учитывается характер корреляции между событиями.

Если в прогнозируемом процессе задействовано несколько разных технологий, каждая из которых представлена соответствующей кривой, то в качестве результирующей кривой может быть использована огибающая частных кривых, соответствующих отдельным технологиям.

В моделях нормативного прогнозирования характерным является подход к разработке прогноза с учетом целей и задач, которые ставятся организацией в прогнозируемом периоде. В этих моделях используется метод горизонтальных и вертикальных матриц решений, при котором определяется приоритетность выполнения предлагаемых для достижения поставленных целей проектов.

Обычно применяются двухмерные или трехмерные матрицы. Наиболее часто горизонтальные матрицы решений используются для определения оптимального распределения ресурсов при заданных ограничениях. При этом в качестве ресурсов могут выступать денежные средства, рабочая сила, ее качество и квалификация, оборудование, энергетические ресурсы и т. д. В частности, одно измерение горизонтальной матрицы решений может соответствовать основным проблемам, возникающим при достижении цели, второе измерение – ресурсам, которые могут потребоваться для решения этих проблем.

Согласованные матрицы более низких иерархических уровней проблем объединяются в матрицы более высоких уровней вплоть до главных матриц стратегических проблем организации.

В трехмерной горизонтальной матрице решений одно измерение может, например, соответствовать областям сбыта, второе – ресурсам, третье – времени. Ресурсы, в свою очередь, могут подразделяться на финансовые, коммерческие, ресурсы сбыта, производства, оборудования и т. д.

Вертикальные матрицы решений предназначены для отслеживания вертикального перемещения технологий. Вертикальная матрица решений для внутрифирменного планирования по рекомендациям Стэнфордского института представлена в табл. 5.13. В частности, трехмерная вертикальная матрица решений под названием «Общая схема разработки системы национальной космической программы» была разработана компанией North American Aviation.

Как уже говорилось, в число технологий нормативного прогнозирования входят также методы типа ПАТТЕРН, Поспелова, прогнозного графа Глушкова и др.

Таблица 5.13

Вертикальная матрица решений для внутрифирменного планирования

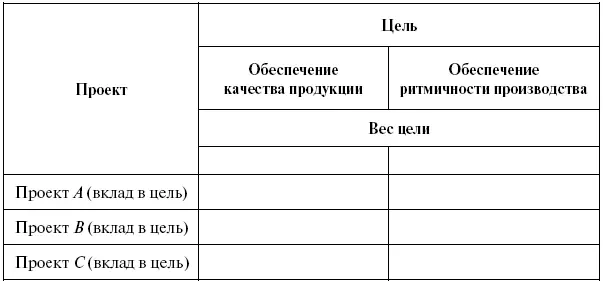

Целесообразным является использование технологии оценки ожидаемой ценности проектов, предлагаемых для реализации. Согласно этой технологии каждой из рассматриваемых целей приписываются количественные весовые коэффициенты и по каждому проекту оценивается вклад в достижение каждой цели, если он ненулевой. При определении ожидаемой ценности проекта степень вклада проекта в достижение поставленной цели умножается на соответствующий ей весовой коэффициент (табл. 5.14).

Таблица 5.14

Дерево целей модели ожидаемой ценности проектов

Рассмотрим технологии, используемые в процессе разработки экспертного прогноза.

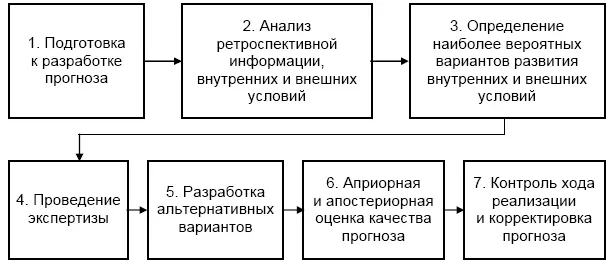

На рис. 5.8 представлены основные этапы экспертного прогнозирования [10, 24].

Рис. 5.8. Основные этапы экспертного прогнозирования

Этап 1. На стадии подготовки к разработке прогноза должны быть решены следующие задачи:

• подготовлено организационное обеспечение разработки прогноза;

• сформулировано задание на прогноз;

• сформированы рабочая и аналитическая группы сопровождения;

• сформирована экспертная комиссия;

• подготовлено методическое обеспечение разработки прогноза;

• подготовлена информационная база для проведения прогноза;

• обеспечено компьютерное сопровождение разработки прогноза.

Задание на разработку прогноза должно быть четким, однозначно понимаемым как экспертами, так и сопровождающими разработку прогноза специалистами. В некоторых случаях в процессе его разработки требуется уточнение задания [24].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: