Коллектив авторов - Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие

- Название:Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00646-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие краткое содержание

В учебном пособии отражены основные вопросы психиатрии войн и катастроф, дана характеристика медико-психологических и психиатрических последствий современных катастроф, чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, отмечены особенности психического здоровья людей в экстремальных условиях жизнедеятельности, а также возникновения, формирования и течения психических нарушений у различных категорий пострадавших и раненых. Изложены вопросы организации медико-психологической и психиатрической помощи в условиях вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Пособие предназначено для врачей-психиатров, организаторов военного и гражданского здравоохранения, врачей общей практики, а также смежных с психиатрией специальностей (неврологов, психотерапевтов, психофизиологов, психологов), проходящих обучение на факультетах подготовки руководящего состава медицинской службы, послевузовского и дополнительного образования медицинских вузов, аспирантов, ординаторов и интернов.

Психиатрия войн и катастроф. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для установления связи клинических проявлений и динамики психических расстройств с тяжестью стрессоров можно использовать также шкалу градуированной оценки последних. Эта шкала носит характер ориентировочной схемы, построенной на основе эмпирических представлений о среднестатистической (популяционной) норме с учетом ожидаемой патогенности стрессовых событий в популяциях комбатантов и спасателей.

Таблица 4

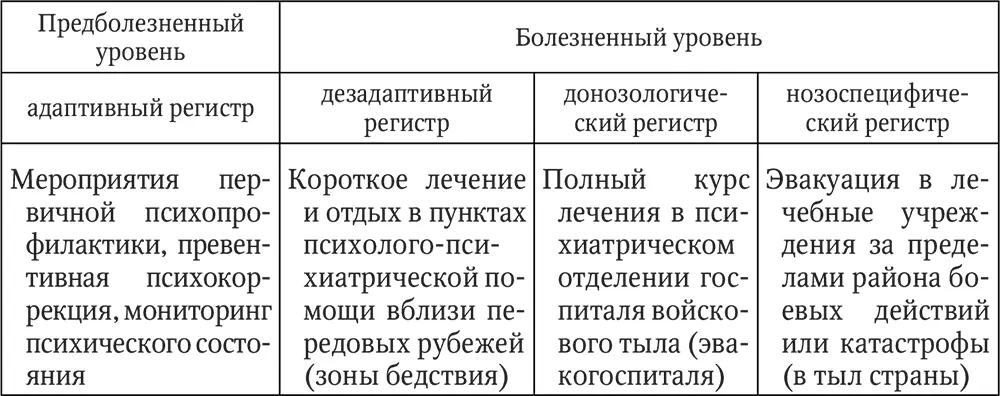

Прогностическая сортировка пострадавших со стрессовыми расстройствами

1. Умеренная тяжесть психосоциального стрессора. Патогенность стрессорного воздействия в популяции достаточно условна, хотя оно и создает ситуацию повышенного риска. Примерами таких воздействий могут быть изменение жизненного стереотипа, разлука с домом, ограничение свободы передвижения, потенциальная (непрямая) угроза здоровью или жизни, физические нагрузки, неблагоприятные климатогеографические факторы района катастрофы (театра военных действий).

2. Выраженная тяжесть психосоциального стрессора. Имеется вероятность срыва компенсаторных механизмов. Когнитивная оценка события как стрессового и его индивидуальная значимость определяются уязвимостью конкретного типа акцентуации характера. Такими событиями могут быть страх перед возникновением экстремальной ситуации (психогенные реакции ожидания), тревога разлуки, межперсональные конфликты, этические обвинения, супружеские, семейные, правовые проблемы и др.

3. Экстремальная тяжесть стрессора (травматический стресс). Высокая патогенность стрессового воздействия, выходящего за рамки обычного человеческого опыта и являющегося травмирующим практически для каждого. Значительная вероятность возникновения психического расстройства – острого или отсроченного. Примеры: непосредственная угроза жизни, картины гибели или ранения людей, собственное ранение, утрата близких, грубое физическое насилие.

Комплексный анализ этиопатогенетических факторов, феноменологических проявлений, ближайших и отдаленных исходов травматического стрессорного воздействия в сочетании с многоосевой уровневой и функциональной оценкой позволяет обеспечить системный клинико-динамический подход к решению практических задач по оказанию психиатрической помощи пострадавшим. Подобный подход позволяет не только оптимизировать лечебно-эвакуационные потоки, решить вопрос об очередности оказания психиатрической помощи, но и определить объем и характер такой помощи, а также необходимые для этого силы и средства. Лица с психологическими стрессовыми реакциями нуждаются лишь в относительно небольших психокоррекционных мероприятиях (в основном медико-психологического характера), либо предоставлении отдыха, смены деятельности и т. д. В свою очередь, расстройства пограничного и тем более психотического уровня предполагают выполнение собственно лечебных (порой неотложных) действий с эвакуацией из зоны катастрофы.

3.2.3. Расстройства доклинического (психологического) уровня

Наиболее распространенными в условиях любых ЧС являются реактивные проявления психологического (доклинического) уровня. Реакция (в психологии) – любой ответ организма на изменения во внешней или внутренней среде. Реакция (в психиатрии) – кратковременное эмоциональное состояние с измененным поведением, вызванное тем или иным ситуационным воздействием, являющееся субъективно значимым для личности. Следовательно, реакции могут выступать как в форме психологических, так и патологических проявлений. В случае возникновения последних отмечаются: утрата частью проявлений психологически понятного, реактивного характера; присоединение синдромально очерченных расстройств невротического уровня (колебаний настроения, раздражительности, нарушений сна, соматовегетативных проявлений); повторяемость, относительная стабильность проявлений, возможность хронизации; социально-психологическая дезадаптация.

Психологические изменения (формы реагирования) у лиц, пострадавших при катастрофах, авариях и стихийных бедствиях, не рассматриваются, как правило, в современных руководствах. Потребность именно в их отдельном рассмотрении обусловлена результатами научных исследований, выполненных сотрудникам Военно-медицинской академии в последние годы.

Типичными для человека, оказавшегося в катастрофической ситуации, являются чувства страха, тревоги, беспокойства за судьбу родных и близких, стремление получить объективную информацию о масштабах катастрофы, т. е. психологические, естественные для человека формы реагирования в экстремальных условиях. Для данных непатологических проявлений характерна психологическая понятность психического реагирования, его зависимость от ситуации и, как правило, небольшая продолжительность. При этом обычно сохраняются работоспособность (хотя и сниженная), возможность общения с окружающими, его избирательность и способность к критическому анализу своего поведения, сохраняется доступность внешним воздействиям, возможность находить выход из трудных ситуаций.

Среди острых психологических реакций можно выделить гипер– и гипокинетическую формы. При первом варианте отмечаются легкое двигательное и речевое возбуждение, стремление к малопродуктивной, нецеленаправленной деятельности, с постоянным отвлечением на несущественные детали, попыткой «охватить все», напряженным эмоциональным состоянием (повышенным чувством ответственности), вплоть до своеобразной гипертимии (типа «боевой экзальтации»), недостаточно критичным отношением к своему поведению и оценке окружающей действительности. При гипокинетическом варианте имеют место идеаторная и двигательная заторможенность, гипотимия, вялость, трудность сосредоточения, концентрации внимания, навязчивые мысли, которые доминируют в сознании, мешают выполнению своих профессиональных обязанностей, снижают продуктивность деятельности. Однако необходимость выполнения «срочной работы» позволяет на время освободиться от них.

Обе формы могут быть либо самостоятельными, либо переходить друг в друга. Отдельно следует рассматривать отставленные психологические реакции, которые, в отличие от острых реакций, возникают не сразу, а через некоторое время после психотравмирующих переживаний (период «мнимого благополучия»), имеют большее клиническое своеобразие (как правило, личностно обусловленное), меньшую остроту развития и более пролонгированное течение. В отличие от ПТСР, отставленные психологические реакции возникают, преимущественно, в подостром периоде катастрофы, более клинически полиморфны, не имеют типичных для ПТСР проявлений, отличаются относительной остротой развития и транзиторностью течения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: