Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Название:Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9270-0099-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды краткое содержание

Психическая регуляция деятельности. Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

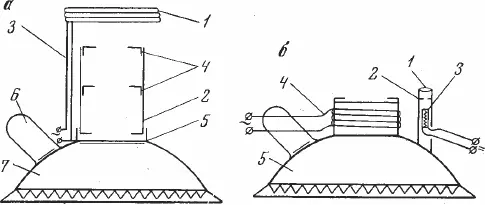

Рис. 1.18. Схемы присоски с тубусом (а) и осветителем (б) для ограничения поля зрения

а) 1 – датчик для электромагнитной регистрации; 2 – тубус; 3 – провода питания датчика; 4 – диаграммы (входная и выходная); 5 – стекло; 6 – баллончик; 7 – корпус присоски; б) 1 – линза осветителя; 2 – диаграмма; 3 – лампочка накаливания; 4 – датчик регистрации; 5 – корпус присоски

Вес присоски с насадкой первого типа – 630 мг.

Для того чтобы получить диаметр поля зрения, меньший 3°, была сконструирована насадка второго типа. Этот тип насадки представляет собой миниатюрный осветитель [6] Осветитель состоит из лампы накаливания мощностью 0,75 вт и напряжением 1,2 В, выходной диафрагмы с величиной отверстия 0,05 мм и линзы объектива с фокусным расстоянием 3,5 мм. Величина светового пятна, создаваемого осветителем на экране, отстоящем на 0,5 м от испытуемого, может изменяться от 5 до 15 мм за счет небольшой расфокусировки осветителя, которая осуществляется при помощи перемещения линзы вдоль тубуса.

, укрепляемый на глазной присоске с помощью шарнира. Пучок света от такого осветителя падает на объект, расположенный перед испытуемым, освещая небольшой участок объекта. Схема присоски с насадкой этого типа изображена на рисунке 1.18 б. Если объект затемнен, то глаз будет воспринимать только этот, освещенный в данный момент, участок. Изменяя фокусировку осветителя, можно изменять величину освещаемого участка, т. е. фактически изменять величину поля зрения. Этот тип насадки позволяет получить величину поля зрения вплоть до нескольких угловых минут. Область его применения ограничивается в основном максимально возможным световым пятном, поскольку по мере увеличения размера освещенного участка яркость падает пропорционально квадрату его диаметра.

Угловые размеры освещенных участков рассматриваемого объекта при крайних настройках осветителя составляют 35' и 1,7°.

Вес присоски с насадкой второго типа – 590 мг.

Поскольку осветитель укреплен на присоске при помощи шарнира, направление создаваемого им пучка света можно изменить. В экспериментах, которые описываются в данной статье, осветитель устанавливался таким образом, чтобы центр светового пятна совпадал с проекцией зрительной оси глаза. Тем самым проекция зрительной оси как бы фиксировалась световым пятном и становилась наблюдаемой. Перемещаясь вместе с глазом, осветитель последовательно высвечивает участки рассматриваемого объекта и вместе с тем рисует траекторию движения проекции зрительной оси [7] Если рассматриваемая поверхность имеет сферическую форму, расхождений между центром светового пятна и зрительной осью практически нет; при расстоянии до экрана 0,5 м они не превышают 1 угл. мин. Если эта поверхность плоская, то при повороте глаза на 45° в одну сторону эти расхождения не превышают 15 угл. мин.

.

Использование насадок первого и второго типа дает возможность исследовать работу глаза в условиях ограничения поля зрения от 0,5 до 5° (диаметр); насадка первого типа позволяет получить поле зрения от 3 до 5°, насадка второго типа – от 0,5 до 2°.

В экспериментах испытуемым, поле зрения которых ограничивалось при помощи описанных выше насадок, предлагались следующие задания.

1. Фиксация безориентирного поля: испытуемым предлагалось фиксировать взгляд и удержать глаз неподвижно в любом произвольно выбранном месте пустого экрана – белой сферической поверхности.

2. Фиксация точки, нанесенной на белый сферический экран.

3. Оценка длины прямолинейных и криволинейных отрезков, изображенных на плоскости для насадки первого типа: прослеживание отрезка. Длина отрезка варьировала от 40 до 10°, т. е. во всех случаях превышала диаметр узкого поля зрения.

4. Поиск и пересчет объектов – простых геометрических фигур. При этом предъявлялись как однородные, так и разнородные фигуры. Расстояние между центрами фигур составляло 3°. Если диаметр поля зрения был равен 2°, то испытуемый не мог одновременно видеть больше одной фигуры; если же диаметр был 5°, то он мог видеть одновременно несколько фигур.

5. Восприятие и опознание контурных и силуэтных изображений. Угловые размеры объектов составляли 20–35°, т. е. превышали диаметр узкого поля зрения в 10–15 раз. Тем самым создавалась необходимость последовательно обвести контур изображения, т. е. как бы ощупать его. В тех случаях, когда предъявляемые изображения были хорошо знакомы испытуемому (например, контурный рисунок чашки с блюдцем), от него требовалось назвать их. Если же предъявлялись абстрактные рисунки, контур которых образовывался сочетанием прямых и кривых линий, испытуемый должен был после осмотра этих рисунков найти их среди других фигур, но уже при свободном рассматривании или же нарисовать их по памяти. Все тестовые фигуры были выбраны с таким расчетом, чтобы в узком поле зрения в каждый данный момент по возможности не находились те участки контура, которые можно считать наиболее характерными для данной фигуры. Это было сделано с целью исключения возможности узнавания фигуры по ее какой-либо отдельной детали, что, конечно, повлияло бы на результаты эксперимента.

Время рассматривания фигур не ограничивалось, но регистрировалось экспериментатором. Опыт считался законченным, когда испытуемый либо называл фигуру, либо говорил, что он сможет ее найти (нарисовать), либо отказывался от продолжения эксперимента.

Поле зрения ограничивалось от 3 до 0,5°. Освещенность экрана при использовании насадок первого типа составляла 400–450 люкс. Освещенность пятна, создаваемого осветителем (насадка второго типа), – 100 люкс.

6. Восприятие и опознание контурных и силуэтных изображений фигур (таких же, как и в предыдущей задаче) в условиях слежения за световым пятном, плавно перемещаемым экспериментатором по их контуру. Экспериментатор пользовался указкой, на конце которой была укреплена лампочка; чтобы устранить засветы и блики, она помещалась в специальный светонепроницаемый кожух с отверстием, обращенным к глазу испытуемого. В отличие от задания № 5 здесь испытуемый был лишен свободы в выборе маршрута осмотра, а прерывистые скачкообразные движения глаз заменялись плавными следящими движениями. Цель эксперимента состояла в том, чтобы выяснить, не влияет ли дискретность движений, обусловленная узким полем зрения, на восприятие и опознание объекта; на первый план здесь выступало как бы «чистое» движение, т. е. собственно визуальная информация сводилась к минимуму (наблюдение одной точки).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: