Array Коллектив авторов - Детская патопсихология. Хрестоматия

- Название:Детская патопсихология. Хрестоматия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когито-Центр

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-309-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Детская патопсихология. Хрестоматия краткое содержание

Хрестоматия является учебным пособием по курсам «Детская патопсихология», «Дефектология», «Специальная психология», «Психология аномального ребенка». Предназначена для студентов психологических, педагогических и медицинских специальностей, будет полезна работникам детских садов, школ и специальных детских учебных заведений.

Детская патопсихология. Хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

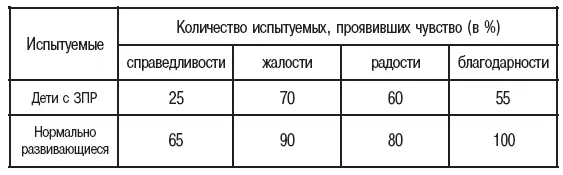

Сказка «Снегурушка и лиса», если правильно понято ее содержание, учит сопереживанию, формирует чувство благодарности. Однако 6-летними детьми без специального объяснения, без разбора содержания эти чувства не всегда воспринимаются, особенно детьми с задержкой психического развития. Правильно в подавляющем большинстве определив причину, что девочка осталась в лесу из-за того, что отстала, т. е. нечаянно, а не по вине подружек, которые якобы «ее заманили, заманивши, покинули», 75 % испытуемых (15 детей) с задержкой психического развития (вдвое больше, чем в сравниваемой группе – 35 % – семь детей) не сумели правильно оценить несправедливость обвинения в адрес подружек, считали, что Снегурушка их ругала правильно, за дело. Лишь 14 детей против 18 (70 % против 90 % испытуемых) говорили, что жалко им заблудившуюся девочку, лишь 12 детей против 10 (60 % против 80 % испытуемых) сказали, что порадовались за нее, когда она вернулась домой. Из всех испытуемых два ребенка из группы нормы в пересказе последнего эпизода сказки употребили слова благодарности лисе за спасание девочки, все остальные – 80 % из этой группы – говорили о чувстве благодарности после наводящих вопросов. В интересующей нас группе такие ответы после наводящих вопросов получены лишь у 55 % испытуемых (11 человек). Анализ проявившегося в пересказе эмоционального отношения детей к действующим лицам и понимания эмоциональных состояний персонажей позволил определить количество испытуемых, адекватно обозначить соответствующие чувства.

Результат этого анализа представлен в табл. 3.

Из таблицы видно, что в плане эмоционального восприятия сказки и сформированности некоторых нравственных чувств (справедливости, сопереживания, благодарности) дети с задержкой психического развития отстают от своих нормально развивающихся сверстников.

Таким образом, на II этапе эксперимента было выявлено, что 6-летние дети с задержкой психического развития справляются с пересказом народной сказки сразу после ее непосредственного восприятия удовлетворительно, хотя не могут полно, в достаточном объеме использовать образцы «авторской» лексики, допускают много неточностей, смысловых замен и искажений понятий. Традиционные языковые средства устного народного творчества используются детьми указанной категории в ограниченном объеме, что характерно и для их нормально развивающихся сверстников. Недостаточное, упрощенное понимание взаимоотношений персонажей ограничивает выражение положительных эмоций по отношению к действующим лицам, что заметно отличает наших испытуемых от нормально развивающихся шестилетних детей.

Таблица 3

На III этапе эксперимент проводился в конце «учебного» года, на пороге семилетнего возраста детей. Специальной работы по обучению детей пересказу ранее не проводилось. Исследованием были также охвачены две сравниваемые группы детей по 20 человек. Эксперимент ставил те же задачи, что и на II этапе, однако проводился он на более сложном материале – авторской сказки (см. приложение 2) с нестандартным, неожиданным для ребенка сюжетом и с непростым подтекстом, в котором заключена воспитательная значимость произведения. Изучались последовательность и полнота пересказа, его речевое оформление, эстетическое восприятие и понимание прочитанного.

Анализ протоколов пересказов и ответов испытуемых обеих групп позволил получить следующие данные.

Пересказ данного текста, состоящего из выделенных нами для удобства анализа семи небольших частей, по своей полноте у испытуемых двух групп отличается от пересказа рассмотренного ранее текста.

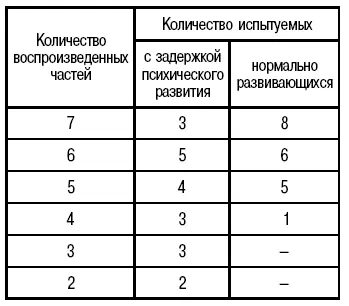

Если текст сказки «Снегурушка и лиса» был воспроизведен по всем основным частям всеми испытуемыми, на III этапе такая картина не наблюдается. Данные о полноте пересказа детей представлены в табл. 4.

Таблица 4

Из таблицы отчетливо видно, что дети с задержкой психического развития отстают от своих нормально развивающихся сверстников в полноте пересказа текста: менее половины из них (восемь человек – 40 %) достигли наилучшего результата, воспроизводя семь или шесть частей текста, в то время как в сравниваемой группе этого уровня достигло большинство испытуемых (14 человек – 70 %).

При этом без пропусков с максимальной полнотой здесь пересказали текст почти в три раза больше детей – восемь против трех.

Количество детей, воспроизводивших пять или четыре части текста, близко в сравниваемых группах (семь и шесть человек – 35 и 30 %), но и здесь результат в пользу нормально развивающихся детей, лишь один дал пересказ из четырех частей (это наихудший результат в данной группе). В этой группе нет детей, которые при пересказе воспроизвели три и менее трех частей, в то время как среди детей с задержкой психического развития отмечалось пять таких испытуемых (25 %), из них двое рассказали только две части. Вместе с тем следует отметить, что в группе не было детей, которые бы нарушили последовательность событий или исказили содержание.

Самостоятельность пересказа также несколько снизилась при воспроизведении более сложной сказки. Помощь в виде подсказки первого предложения потребовалась девяти воспитанникам экспериментальной и шести – массовой группы (против соответственно семи и трех воспитанников на II этапе исследования). Среди детей с задержкой психического развития оказались такие, которые нуждались в массивной помощи – до 4–5 наводящих и подсказывающих вопросов.

Формальный анализ полноты речевого оформления пересказа с точки зрения количества входящих в него слов показал, что при общем количестве 213 слов в тексте наиболее полно использовалась детьми авторская лексика при пересказе в диапазоне от 80 до 120 слов. Половина группы испытуемых с задержкой психического развития использует до 60 слов, в сравниваемой группе таких два человека. В названном диапазоне отмечены пересказы семи детей с задержкой психического развития, что вдвое меньше количества детей сравниваемой группы – 15 человек. Следовательно, при пересказе более сложного текста использование авторской лексики затруднено для детей с задержкой психического развития в большей степени, чем для их нормально развивающихся сверстников. И здесь ярко проявляется их ограниченный словарный запас и бедность обобщенных представлений. Дети заменяют авторские слова РОДИТЕЛИ, АИСТ, КЛЮВ, ЗАКОЛДОВАННАЯ своими: МАМА и ПАПА, ЖУРАВЛЬ, РОТ, ПАСТЬ, ВОЛШЕБНИЦА.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: