Array Коллектив авторов - Детская патопсихология. Хрестоматия

- Название:Детская патопсихология. Хрестоматия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когито-Центр

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-309-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Детская патопсихология. Хрестоматия краткое содержание

Хрестоматия является учебным пособием по курсам «Детская патопсихология», «Дефектология», «Специальная психология», «Психология аномального ребенка». Предназначена для студентов психологических, педагогических и медицинских специальностей, будет полезна работникам детских садов, школ и специальных детских учебных заведений.

Детская патопсихология. Хрестоматия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

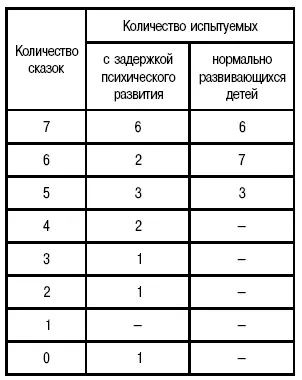

Интерес для анализа представляют данные о том, насколько испытуемые сравниваемых групп знают предъявленные им сказки. При анализе мы одинаково положительно расценивали ответы детей, из которых было видно, что они помнят названия сказок либо представляют их содержание (при оказании помощи в виде вопроса «Про кого или про что эта сказка?»). Результаты анализа знания детьми предложенных сказок представлены в табл.1.

Из таблицы мы видим, что подавляющее большинство массовой группы (13 человек – 81 % испытуемых) показали самый высокий уровень знания предъявленных сказок – они знали все или почти все сказки.

Таблица 1

В интересующей нас группе таких детей было значительно меньше (восемь человек – 50 % испытуемых).

Низкий уровень знания сказок характерен для троих испытуемых из экспериментальной группы: двое знали менее половины предложенных сказок, среди неузнанных у них встретилась даже сказка «Курочка-ряба»; один не знал ни одной сказки и ограничился лишь описанием иллюстраций.

В сравниваемой группе не было детей, знающих менее половины предложенных сказок.

Наименее знакома детям оказалась сказка «Заяц, лиса и петух», ее не знала половина испытуемых в обеих сравниваемых группах. В таком же положении для детей интересующей нас группы оказалась сказка «Теремок», в сравниваемой группе ее не знали лишь три ребенка.

Таким образом, обнаружилось, что дети с задержкой психического развития хуже своих сверстников усвоили пройденный ранее материал. Это говорит не только о снижении памяти, так как они получили помощь в виде раскрывающих содержание иллюстраций к сказкам и в виде стимулирующих вопросов; здесь налицо трудности восприятия и понимания детьми произведений в силу особенностей их познавательной деятельности в целом.

Представляет интерес для сравнения также выбор детьми сказки для рассказывания в качестве любимой или наиболее знакомой. Характерно, что дети с задержкой психического развития выбрали наиболее короткие, легкие по содержанию и раньше других изученные сказки: «Репка» (семь человек), «Курочка-ряба» (пять человек), «Колобок» (три человека), «Теремок» (один человек). Все эти сказки находятся в программе самой младшей группы.

Выбор сказок у нормально развивающихся детей гораздо разнообразнее, охватывает все сказки. Названные четыре сказки выбрали менее половины группы детей (шесть человек), а кроме них, дети воспроизводили следующие сказки: «Гуси-лебеди» (пять человек), «Маша и медведь» (четыре человека), «Заяц, лиса и петух» (один человек).

Мы видим, что большинство нормально развивающихся детей интересуется сказками с более замысловатым сюжетом, содержащим более сложные смысловые связи, более серьезные взаимоотношения действующих лиц, которые требуют нравственной оценки их поступков. Выбор сказок детьми с задержкой психического развития можно расценивать как свидетельство недостаточного усвоения испытуемыми содержания сказок, более сложных, но предназначенных для их и даже для более младшего возраста.

Такое усвоение сказалось и на самом качестве пересказа. Один испытуемый пересказа не дал совсем, 6 детей опустили начало сказки (даже в сказках «Курочка-ряба» и «Репка»), некоторые нарушили последовательность изложения, другие заменяли действующих лиц либо под влиянием непонятной иллюстрации (например, один ребенок в «Репке» вместо кошки назвал лису и повторял это название несколько раз, хотя при первом упоминании «лиса» была исправлена экспериментатором), либо под влиянием фантазии (например, один назвал крокодила в «Колобке» вместо волка); двое вместо курочки назвали петушка. В сравниваемой группе таких случаев не наблюдалось.

В пересказах проявилась характерная для детей с задержкой психического развития импульсивность. Они иногда замечали свои ошибки и с возгласом «Ой!» исправляли, например: «ДЕД ПЛАЧЕТ, МАМА ПЛАЧЕТ, ОЙ, БАБУШКА». В речевом оформлении некоторых пересказов проявился инфантилизм детей («ЛИСА AM, И СЪЕЛА КОЛОБКА»), бедность их представлений об окружающем («БАБУШКА СВАРИЛА КОЛОБОК, ПОСАДИЛА НА ОКНО – ПУСТЬ ВЫСОХНЕТ»).

По пересказам детей интересующей группы видно, что они часто не могут воспринять сказку как цельное поэтическое произведение со своей образной структурой и отражением народных представлений, народного быта. Испытуемые нередко привносили в пересказ представления, более близкие их современной жизни: «ДЕД БИЛ, РАЗБИЛ, И СВАРИЛИ ОНИ ЯИЧНИЦУ», «ДЕДУШКА УТРОМ РАНО ПОСМОТРЕЛ В ОКНО, ВИДИТ – РЕПКА БОЛЬШАЯ».

Следует отметить, однако, что испытуемые обеих групп допускали путаницу при употреблении названий таких типичных для народных сказок действующих лиц, как дед и баба, старик со старухой; они говорили: МАМА С ПАПОЙ, ДЕД И МАМА, ДЕД И СТАРУХА (И БАБУШКА). В обеих группах встречалось употребление слов, отличающихся своими формами, главным образом, суффиксами, от привычных традиционных названий: КУРИЦА РЯБА, КУРОЧКА РЯБУШКА, РЕПА, КОТ, КИСКА (вместо КОШКА), СОБАКА (вместо ЖУЧКА).

Важно отметить также, что только в тех случаях, когда пересказ давался близко к тексту (это четыре ребенка из экспериментальной группы – на наиболее легких текстах – и семь испытуемых из массовой группы), дети достаточно полно использовали лексику народных сказок, в том числе характерные средства художественной выразительности, например, зачины, повторы, постоянные эпитеты и др. В большинстве случаев дети мало или совсем не использовали в своих рассказах традиционных языковых средств устного народного творчества.

Таким образом, результаты эксперимента показали, что дети с задержкой психического развития недостаточно усваивают художественные произведения, предусмотренные программой занятий в детском саду. Для них характерно знание сказок наиболее коротких, легких по содержанию, простых по развитию сюжета, по количеству действующих лиц и взаимоотношениям между ними. Сказки, которые лучше других усвоены детьми, рекомендуются для занятий с дошкольниками самого раннего возраста. Дети плохо умеют пользоваться при пересказе традиционными народными образными языковыми средствами, обнаруживают недостаточное понимание многих слов и выражений, проявляют характерные для них особенности словообразования, построения высказывания.

На II этапе эксперимент проводился с двумя сравниваемыми группами детей по 20 человек в каждой. Наряду с выявлением особенностей пересказа стояла задача изучения эстетического восприятия, так как известно, что оно возможно лишь при понимании литературного произведения в единстве содержания и формы. Под формой в наиболее элементарном виде понимаются средства художественной выразительности, художественные приемы (тропы), которые использованы в произведении для создания художественных образов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: