Евгений Егоров - Праксиология. Основы теории. Часть 1. Личность

- Название:Праксиология. Основы теории. Часть 1. Личность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448384981

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Егоров - Праксиология. Основы теории. Часть 1. Личность краткое содержание

Праксиология. Основы теории. Часть 1. Личность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А теперь запомните!

Я для вас бог на время службы, вы все равны передо мной!

Используйте свой равный с другими шанс стать настоящим мужчиной, десантником. Второго случая в жизни не будет. Запомните, кем бы ни стали потом: президентом страны или пропьете свой тельник, вы всегда будете знать, что судьба дала шанс равный с другими испытать себя, а вот что вы из этого выжали – судить будет собственная совесть!

И очень скоро мы скрепим наше равенство на прыжках с парашютом. Парашютов не бывает генеральских и для рядовых. И с высоты одной пойдете в небо по моей команде, если смандражируете, то и об землю с одинаковой скоростью грохнетесь, независимо от регалий и количества денег в кошельке.

Вторую мою речь услышите только при проводах на дембель» 24 24 Егоров Е. Д. Идеальный эксперимент // Он же. Теория свободы выбора при капитализме. Экономическая теория. М.: Ирис Групп, 2011. С. 7.

.

Ещё одним признаком к градации субъектов отношений является их соподчинённость. Личность одномоментно может быть и реально является представителем различных субъектов общественных отношений, представляя их также в различной степени. Вы одномоментно и член семьи, и член профсоюзной и партийной организации, капитан рыболовной компании и член толпы и т. д. И, одновременно, с каждым из перечисленных субъектов вы находитесь в общественных отношениях.

Важно определять область отношений, которую вы анализируете во взаимозависимостях субъектов. Множественность пространств, в которых проявляются субъекты отношений, подразумевает самостоятельную их группировку: гражданских отношений; экономических отношений; семейно-правовых отношений и прочих…

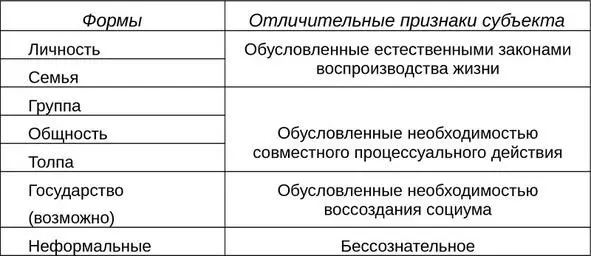

Группировка отличительных признаков субъектов в праксиологии: при кажущейся простоте – это один из принципиальных вопросов для исследователей. Праксиология не входит в противоречия с «теорией страт», «марксистской теорией классов» и другими признанными теориями и методами исследований. Праксиология не стремится «придумать» особую классификацию. Праксиология выводит основания к градации и исследованиям из сущности самих общественных отношений, которые складываются как следствие проявления законов общественных отношений. Условно, основания к анализу для определения отличительных признаков можно представить как директории (см. табл. №1).

Таблица 1. Признаки классификации субъектов общественных отношений

Праксиология, говоря о личности, говорит о её месте в «системе координат отличительных признаков» в настоящий момент, в прошлом, о направлениях и логике изменений.

Людвиг фон Мизес отстаивал несколько иной подход к определению участников общественных отношений: «Праксиология занимается деятельностью отдельных людей. И лишь в процессе ее исследований появляется знание о человеческом сотрудничестве, а социальная деятельность трактуется как особый случай более общей категории человеческой деятельности как таковой.

Прежде всего мы должны осознать, что все действия производятся индивидами. Коллективное всегда проявляются через одного или нескольких индивидов, чьи действия относятся к коллективному как ко вторичному источнику» 25 25 Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. С. 42—43.

.

Он не выделял категорию «субъект отношений». Эту недосказанность учёный чувствовал – и в том же параграфе с раздражением писал: «Этот методологический индивидуализм всегда подвергался яростной критике различных метафизических школ и пренебрежительно назывался номиналистическим заблуждением» 26 26 Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. С. 42.

. Данным обстоятельством обусловлены и ряд других суждений Людвига фон Мизеса, что, вне всякого сомнения, нарушило стройность его теории.

Как бы оправдываясь, в заключении параграфа Людвиг фон Мизес пишет: «Непреодолимым препятствием для того, кто захочет начать изучение человеческой деятельности с коллективных единиц, станет тот факт, что индивид в одно и то же время может принадлежать и, за исключением самых примитивных дикарей, реально принадлежит к разным коллективным образованиям. Проблемы, возникающие вследствие множественности общественных единиц и их взаимного антагонизма, могут быть решены только при помощи методологического индивидуализма» 27 27 Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. С. 44.

– и повторно в своём труде обращается к анализу проблемы. Анализ Людвиг фон Мизес осуществляет путём «критики коллективистской теории общества». Он противоречит сам себе: употребляет «индивид может… принадлежать», хотя изначальным посылом является «индивидуализм». Он вынужден в своём исследовании в дальнейшем использовать категорию «общество», много о нём говорить, хотя подспудно в тексте читается его личная неудовлетворённость данным.

Нет смысла посвящать отдельный параграф исследованию заблуждения Людвига фон Мизеса относительно роли несуществующего субъекта отношений «Общество». Скорее, был прав К. Маркс, который понимал под обществом совокупность общественных отношений. Я повторю ранее сказанную фразу: «В праксиологии правомерно говорить об обществе как о совокупности взаимозависимостей с соответствующей структурой и предикатом ».

Людвиг фон Мизес не смог в своей теории логически верно определить участников общественных отношений, определить субъекты общественных отношений. Поэтому на протяжении всего его величайшего исследования категории психологии (индивид, коллектив…) перемешиваются с праксиологическими выводами. Так, категориями психологии, и происходит дальнейшее исследование законов праксиологии, что и приводит порой к целому ряду интуитивно правильных, но не доказанных выводов и невозможности формулирования конкретных законов праксиологии.

Например, несколько тысячелетий назад в индоиранском обществе социальное деление предполагало три страты: вожди и жрецы; воины; земледельцы и пастухи. Оформление общественных отношений нашло отражение в религии, каждому из перечисленных субъектов принадлежали свои особые боги. Индоиранская религия представляла собой одну из форм политеизма. Среди божеств, волхвов и дэвов (буквально «небесных», «небожителей»), здесь выделялся особый ряд богов, регулирующих нравственное состояние общества (Митра, Варуна и др.).

Совершенно нормально, когда существуют и другие основания к группировкам участников общественного воспроизводства (речь о группировках участников отношений, а не о субъектах отношений). Наиболее популярна группировка по принадлежности к классам. Социальный класс – общности, выделяемые по отношению к собственности и общественному разделению труда. Общественные науки знают значительное количество подходов по классификации социальных классов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: