Владимир Жильцов - Техника составления профессиограммы

- Название:Техника составления профессиограммы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Литсовет

- Год:неизвестен

- ISBN:9785000992234

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Жильцов - Техника составления профессиограммы краткое содержание

Книга рассчитана на кадровых работников, менеджеров по персоналу, профориентаторов, профконсультантов, коучей, психологов и преподавателей. Материал может быть использован в качестве дополнительной литературы по эргономике, психологии труда, экономике труда, социологии труда, инженерной психологии, физиологии и гигиене трудовой деятельности, профориентологии.

Техника составления профессиограммы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В зависимости от сложности орудия деятельности существенно меняется роль человека в функционировании системы. Можно выделить четыре уровня сложности:

● 1-й уровень – человек обеспечивает как энергетическую, так и управляющую функции (например, при выполнении вручную погрузочно-разгрузочных работ);

● 2-й уровень – энергетическая функция поручается орудию деятельности, а человек еще осуществляет управляющую функцию;

● 3-й уровень – промежуточное устройство (орудие деятельности) обеспечивает энергетическую и стандартную управляющие функции, а человек – нестандартную управляющую функцию;

● 4-й уровень – человек только задает цель полностью автоматизированной машине и контролирует процесс достижения ею поставленной цели;

● 5-й, уровень – человек только задает цель другому человеку (группе лиц) и контролирует итог достижения поставленной цели.

При рассмотрении работы эргатической системы требует пояснения и понятие «среда». В системологии принято считать, что фиксация системы четко делит мир на систему и среду. Тем не менее в физиологии существует понятие «внутренняя среда организма», оказывающая существенное влияние на его работу. Это – кровь, лимфа, тканевая жидкость, т.е. та часть вещества организма, которая является как бы посредником между внешней средой и теми элементами организма, которые непосредственно выполняют целенаправленные поведенческие функции или функции по поддержанию целостности организма и его развития. Аналогично для эргатической системы существует «внутренняя среда». По отношению к орудию деятельности – среда, например, обеспечивающая тепловой режим машины; по отношению к предмету деятельности – среда, обеспечивающая лучшее взаимодействие с предметом.

Закономерности, проявляющиеся в работе конкретной эргатической системы, нельзя в достаточной степени установить, не принимая во внимание некоторое ее «окружение», в том смысле, что мир состоит из бесконечного множества иерархически построенных систем, и выбор критерия ограничения каждой системы зависит от выбранного системообразующего фактора. Таким фактором служит планируемый результат деятельности, поставленная цель функционирования системы. Поэтому, планируя профессиографический анализ деятельности конкретного специалиста, необходимо прежде всего определить, в составе какой системы будет он рассматриваться [33].

В процессе функционирования не только происходит обмен информацией и энергией между всеми компонентами системы, но и сама структура эргатической системы не остается постоянной. В ходе реализации программы деятельности могут последовательно меняться орудия деятельности, претерпевает изменения предмет деятельности, изменяется и сам человек.

0-3. Основной компонент профессиональной деятельности – человек

Человек в профессиональной деятельности – это либо «пятый элемент», либо «пятое колесо».

Для мастера нет «плохого» материала.

К компонентам трудовой деятельности, обозначенным выше, относятся:

● субъект труда (потребности, мотивы, цели, задачи, операции, действия, контроль, рефлексия);

● содержание труда (эргономика, инструменты, технологии);

● условия (физико-химическая и социальная среда – вредности, социальная ценность);

● средства труда (материальные (инструменты, машины) и функциональные (речь, поведение, жесты));

● организация труда (порядок, продолжительность и объем трудовых задач).

Самым сложным из них является, несомненно, субъект труда – человек. Раскроем содержание этого основного компонента.

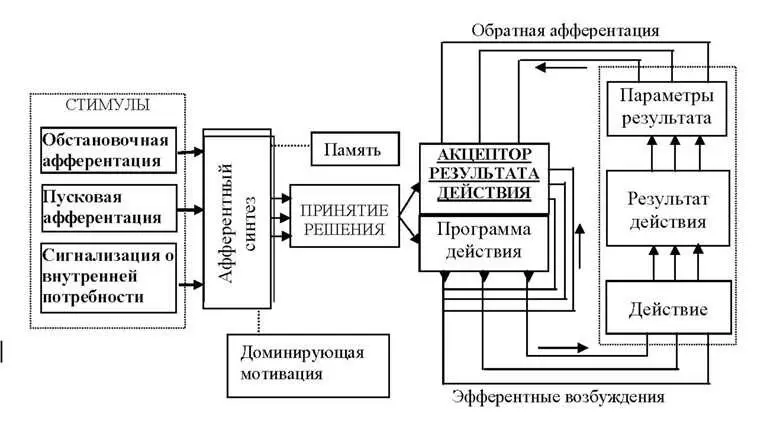

Человек – субъект труда, является компонентом эргатической системы, в свою очередь представляет собой сложную самоорганизующуюся, саморегулирующуюся систему. Структуру и свойства такой системы, называемой функциональной системой деятельности, описывают обычно исходя из психофизиологической теории функциональных систем, разработанной академиком П.К. Анохиным [2]. Схема такой системы (применительно к выполнению отдельного поведенческого акта) представлена на рис. 0-3.1.

Принципиальная схема функциональной системы как модели поведенческого акта

Рис. 0-3.1.

Системообразующим фактором функциональной системы является цель деятельности, возникающая на базе доминирующей мотивации. Доминантность определенного мотива обусловливается как внутренним состоянием организма (например, чувством голода) – на схеме она обозначена как «сигнализация о внутренней потребности», так и внешними условиями (пусковая афферентация), позволяющими «опредметить» данную потребность в блоке «афферентный синтез». Обстановочная афферентация дает человеку информацию об условиях, в которых приходится выполнять деятельность, направленную на достижение цели. На основании всей поступающей информации человек принимает решение о необходимых для достижения цели действиях (принятие решения). При этом актуализируется (воспроизводится в памяти) или формируется заново программа определенного, подходящего для данных условий действия (эфферентный синтез), прогнозируется ожидаемый результат деятельности, который закладывается в блоке «акцептор результата действия», и производится само действие.

По каналу обратной афферентации текущая информация о ходе достижения результата деятельности и его параметрах поступает в акцептор результата, где происходит сличение этой информации с запланированным результатом. На основе сличения либо корректируется программа выполнения действия, либо (в случае если результат соответствует цели) действие прекращается.

C позиций системного подхода необходимо рассматривать функциональную систему не только в узко операциональном смысле. Она фактически включает в себя и функции энерго-пластического (физиолого-биохимического) обеспечения целенаправленной деятельности, и функции адаптации организма к внешним условиям, в которых находится человек.

Блок-схема функциональной системы деятельности, учитывающей эти обстоятельства (по Г.М. Зараковскому [33]), представлена на рис. 0-3.2. Эта система включает в себя пять подсистем.

1. Операциональная подсистема непосредственно решает задачи деятельности, т.е. на основе доминирующего мотива у человека формируется цель, он анализирует условия, от которых может зависеть достижение цели, с учетом результата этого анализа выбирает, актуализирует соответствующую программу (навыки, использованный ранее способ, алгоритм достижения цели в аналогичных условиях). Если такого способа нет, то путем мыслительной работы формируется новый способ – программа. Затем принимается решение (осознанное внутреннее санкционирование запуска деятельности). После этого осуществляется сам процесс деятельности с его корректировкой на основе информации, поступающей по каналу обратной связи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 01 (1)](/books/1061287/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)