Коллектив авторов - Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха

- Название:Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Прометей»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2341-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха краткое содержание

Адресовано студентам и магистрантам учреждений высшего профессионального образования, преподавателям вузов и колледжей, которые работают с лицами, имеющими нарушения слуха.

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

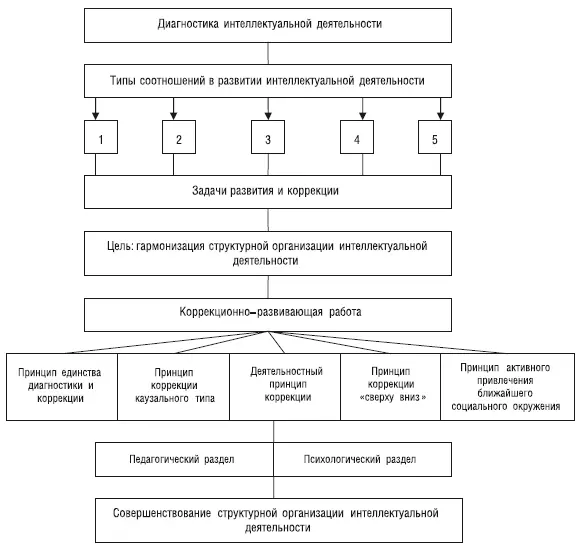

В соответствии с реализацией принципа коррекции «сверху – вниз» предполагается включение заданий на коррекцию наличного уровня развития интеллектуальных операций, закрепление имеющихся в активе человека структурных единиц интеллектуальной деятельности, а также заданий, которые ориентированы на зону ближайшего развития, имеют опережающий характер. По мнению Л. С. Выготского, создание зоны ближайшего развития и организация эффективных форм сотрудничества с педагогом, обеспечивающие формирование высших психических функций на основе присвоения социокультурного опыта, должно составлять содержание коррекционно-развивающей работы.

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к коррекционно-развивающей работе с человеком, имеющим нарушение слуха, определяется той ролью, которую играет семья, образовательные учреждения в его психическом развитии. Как показали результаты проведенного нами исследования особенностей интеллектуальной деятельности лиц с нарушениями слуха, наиболее благоприятные и гармоничные типы соотношений структурных компонентов интеллекта наблюдаются в тех случаях, когда родители активно и рано включаются в работу с ребенком. Это относится к родителям и с сохранным, и с нарушенным слухом.

Учет специфики нарушения предполагает дифференциацию заданий по степени сложности в зависимости от степени потери слуха и уровня речевого развития юношей и девушек с нарушенным слухом. При этом учитывается уровень организации психических процессов – опора в коррекционно-развивающей работе делается на относительно сформированные компоненты интеллектуальной деятельности, перенос усвоенных способов интеллектуальных действий на новый материал.

Опора на перечисленные выше принципы дает возможность сформулировать несколько положений, на которые мы опирались при создании концепции развития и коррекции интеллектуальной деятельности лиц с нарушениями слуха.

Рис. 1.Этапы работы по развитию и коррекции интеллектуальной деятельности лиц с нарушениями слуха

Во-первых, адресатом психологических воздействий являются особенности структуры и содержания интеллектуальной деятельности лиц с нарушениями слуха, специфичные на каждом этапе психического развития. В студенческом возрасте это соотношение невербальных и вербальных компонентов, процессы формулирования промежуточных целей, состав и иерархия интеллектуальных операций.

Во-вторых, каждый человек с нарушенным слухом имеет свой индивидуальный диапазон интеллектуальных возможностей, характерное для него соотношение компонентов интеллектуальной деятельности. Задача психолога и педагога заключается в оказании ему необходимой помощи средствами индивидуализации конкретных видов деятельности.

В-третьих, механизмы интеллектуального развития лиц с нарушениями слуха связаны со структурными преобразованиями интеллектуальной деятельности, результатом чего является рост индивидуальных интеллектуальных возможностей.

Четвертое – чем выше уровень умственного развития человека с нарушенным слухом, тем гармоничнее структура его интеллектуальной деятельности с точки зрения соотношения различных ее компонентов, что приводит к достаточно сложному и субъективно богатому, многоаспектному образу мира. Показателями высоких уровней интеллектуального развития могут служить: широта умственного кругозора, проявляющаяся на разных этапах онтогенеза по-разному – от использования обобщенных способов ориентировки до создания абстрактных моделей; преобладание творческих подходов в решении интеллектуальных задач над шаблонными; гибкость и вариативность оценок происходящего, ориентация на выявление существенных признаков предметов и явлений окружающего мира.

Таким образом, в рамках предлагаемой модели решаются две группы задач. К первой группе относится развитие номинативной функции речи через обогащение и активизацию словаря, относящегося к разным учебным циклам – медико-биологическому, психологическому, педагогическому; развитие регулирующей функции речи через формирование умения понимать словесную инструкцию, переводить ее в самоинструкцию, формулировать промежуточные цели, планировать решение интеллектуальных задач. Ко второй группе относится развитие содержательной и операциональной стороны интеллектуальной деятельности, формирование умений совершать интеллектуальные операции на разных уровнях, выделять существенные признаки предметов, проводить

их анализ, синтез, обобщать, классифицировать предметы и явления по существенным признакам. Благодаря этому у студентов с нарушением слуха формируются соответствующие профессиональные компетенции.

Для организации коррекционно-развивающей работы имеет значение учет ряда факторов, обуславливающих структурную организацию и динамику интеллектуального развития лиц с нарушениями слуха. Факторы, можно разделить на ряд групп. Первая группа – социальные факторы, к которым следует отнести объективные условия жизни, ситуацию в обществе на момент детства. «Тот или иной образ жизни создает необходимость соответствующего ориентирующего, управляющего, опосредствующего образа его в предметном мире» (А. Н. Леонтьев. 1983, стр. 259). Социальная ситуация развития включает в себя объективную позицию человека с нарушенным слухом в системе социальных и межличностных отношений; систему социальных ожиданий и требований, задающих «идеальную форму» развития (Л. С. Выготский,

Д. Б. Эльконин); ориентирующий образ, кристаллизующий особенности отражения объективной социальной позиции, меру ее принятия и освоения. Система ориентирующих образов в единстве своих когнитивных и аффективных компонентов регулирует отношения человека с миром и опосредствует воздействие на него внешних условий.

Вторая – культурные факторы, включая этнические особенности и традиции данного сообщества, в том числе общую ориентацию на знания и образование, характерную для данной социальной группы.

Третью группу составляют социально-психологические факторы, к которым можно отнести социальный статус родителей, успешность освоения человеком различных социальных ролей (член семьи, студент, член социума, член сообщества лиц с нарушенным слухом), положение в различных системах межличностных отношений, реакции окружающих на его поведение, на отклонения в развитии и т. д. К этой группе следует отнести семейные факторы, к которым в данном контексте относятся тип воспитания в семье, характер взаимоотношений с родителями, наличие или отсутствие нарушений слуха у родителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: